Utilité du Z (Altitude) en Topographie

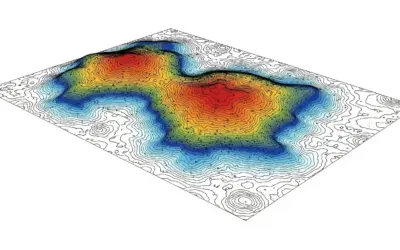

Contexte : Pourquoi un plan en 2D ne suffit-il pas ?

En topographie, un plan de base nous donne les coordonnées (X, Y) des points, ce qui est parfait pour représenter une surface vue de dessus. Cependant, le monde réel a du relief ! La troisième dimension, la coordonnée Z ou altitudeDistance verticale d'un point par rapport à une surface de référence, généralement le niveau moyen de la mer (géoïde)., est essentielle pour comprendre et modéliser le terrain. Sans elle, impossible de concevoir une route avec la bonne pente, de calculer le volume de terre à déplacer pour une fondation, ou de savoir dans quel sens l'eau va s'écouler.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à utiliser les trois coordonnées (X, Y, Z) pour effectuer des calculs fondamentaux en topographie. Nous allons calculer des distances réelles, des dénivelées et des pentes, qui sont les briques de base de tout projet d'aménagement du territoire.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre un système de coordonnées tridimensionnel (X, Y, Z).

- Calculer la distance horizontale entre deux points à partir de leurs coordonnées.

- Calculer la dénivelée (différence d'altitude) entre deux points.

- Calculer la distance réelle (suivant la pente) en utilisant le théorème de Pythagore en 3D.

- Déterminer la pente d'un terrain entre deux points et l'exprimer en pourcentage.

Données de l'étude

| Point | X (m) | Y (m) | Z (m) |

|---|---|---|---|

| A | 150.00 | 200.00 | 112.50 |

| B | 350.00 | 250.00 | 118.50 |

Représentation schématique du problème

Questions à traiter

- Calculer la distance horizontale \(D_h\) entre les points A et B.

- Calculer la dénivelée \(\Delta Z\) entre les points A et B.

- Calculer la distance réelle (suivant la pente) \(D_p\) entre A et B.

- Calculer la pente en pourcentage (%) de la ligne AB.

Correction : Comprendre l'utilité du Z (altitude) en Topographie

Question 1 : Calculer la distance horizontale \(D_h\)

Principe (le concept physique)

La distance horizontale est la distance entre deux points projetés sur un plan parfaitement horizontal. C'est la distance que l'on lirait sur une carte 2D, ignorant totalement le relief. Elle représente la base d'un triangle rectangle dont la distance réelle sera l'hypoténuse.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce calcul est une application directe du théorème de Pythagore dans un plan cartésien. Les coordonnées (X, Y) forment un système de référence orthonormé. La différence des abscisses (\(\Delta X = X_B - X_A\)) et la différence des ordonnées (\(\Delta Y = Y_B - Y_A\)) sont les longueurs des deux côtés d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse est la distance horizontale recherchée.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Ne vous laissez pas impressionner par les grandes valeurs des coordonnées. Ce qui compte, ce sont les différences entre elles (\(\Delta X\) et \(\Delta Y\)). C'est une étape fondamentale avant tout calcul de pente ou de distance 3D.

Astuces (Pour aller plus vite)

Astuce : La plupart des calculatrices scientifiques ont une fonction "Polaire" (Pol) qui peut calculer cela en une seule étape. En entrant `Pol(ΔX, ΔY)`, la calculatrice vous donnera directement la distance horizontale \(D_h\).

Normes (la référence réglementaire)

Dans les plans topographiques officiels (comme ceux requis pour un permis de construire), toutes les distances indiquées sont des distances horizontales. C'est la convention standard pour garantir que les mesures sont cohérentes et indépendantes du relief local.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les coordonnées sont exprimées dans un système de projection plan (ex: Lambert-93) où la courbure de la Terre est négligeable à cette échelle. On considère le système (X,Y) comme un plan euclidien parfait.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Distance horizontale en fonction des coordonnées :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(X_A = 150.00 \, \text{m}\), \(Y_A = 200.00 \, \text{m}\)

- \(X_B = 350.00 \, \text{m}\), \(Y_B = 250.00 \, \text{m}\)

Schéma (Avant les calculs)

Vue de dessus (Plan XY)

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule :

Schéma (Après les calculs)

Vue de dessus avec résultat

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat de 206.16 m représente la longueur de la future canalisation si elle était dessinée sur une carte parfaitement plate. Cette valeur est cruciale pour les plans d'exécution et le positionnement sur le chantier.

Point à retenir : La distance horizontale est la projection de la distance réelle sur le plan (X,Y) et se calcule avec Pythagore sur les deltas X et Y.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape est indispensable car la distance horizontale sert de base au calcul de la pente. On ne peut pas calculer une pente correcte sans connaître la distance sur laquelle cette pente s'applique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Erreur d'unité ou de signe : Assurez-vous que toutes les coordonnées sont dans la même unité (ici, le mètre). Bien que le carré annule les problèmes de signe dans la formule de Pythagore, prendre l'habitude de calculer \((X_B - X_A)\) est une bonne pratique pour d'autres calculs comme les gisements.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Si le point B avait pour coordonnées X=150 et Y=300, quelle serait la distance horizontale \(D_h\) (en m) ?

Question 2 : Calculer la dénivelée \(\Delta Z\)

Principe (le concept physique)

La dénivelée est la différence purement verticale d'altitude entre deux points. Elle représente le "ΔZ" de notre système de coordonnées et est indépendante de la distance horizontale qui sépare les points.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La dénivelée est une grandeur algébrique : son signe a une signification physique. Une dénivelée positive (\(Z_B > Z_A\)) indique une montée, tandis qu'une dénivelée négative (\(Z_B < Z_A\)) indique une descente. Cette information est cruciale pour les études d'écoulement (eau, égouts) ou pour la conception de routes et de rampes.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Faites toujours attention à l'ordre de la soustraction. La convention est "point d'arrivée moins point de départ". Cela garantit que le signe de votre résultat correspond bien au sens du déplacement (montée ou descente).

Astuces (Pour aller plus vite)

Astuce : C'est le calcul le plus simple, mais le plus facile à inverser. Pour éviter les erreurs, demandez-vous simplement : "Est-ce que je monte ou je descends en allant de A à B ?". Ici, on passe de 112.50 à 118.50, on monte, donc le résultat doit être positif.

Normes (la référence réglementaire)

Les tolérances altimétriques pour les travaux de génie civil sont très strictes. Pour un réseau d'assainissement par exemple, une erreur de quelques millimètres sur la dénivelée peut compromettre l'écoulement sur des centaines de mètres. La précision du Z est donc souvent plus critique que celle du X et Y.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les altitudes Z sont toutes rattachées au même système de référence vertical (par exemple, le NGF-IGN69). Comparer des altitudes de systèmes différents n'a aucun sens sans conversion.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Calcul de la dénivelée :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(Z_A = 112.50 \, \text{m}\)

- \(Z_B = 118.50 \, \text{m}\)

Schéma (Avant les calculs)

Vue en coupe verticale

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule :

Schéma (Après les calculs)

Vue en coupe avec résultat

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat positif de 6.00 m confirme que le point B est 6 mètres plus haut que le point A. C'est une information vitale pour la conception de la canalisation, qui devra probablement être enterrée plus profondément en B qu'en A pour respecter une pente d'écoulement.

Point à retenir : La dénivelée est la différence d'altitude. Son signe indique le sens de la pente (montée ou descente).

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Sans la dénivelée, le terrain est considéré comme plat. Ce calcul est la première étape pour passer d'un monde en 2D à une représentation 3D réaliste. C'est la composante verticale nécessaire pour calculer la distance réelle et la pente.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Inversion des points : Calculer \(Z_A - Z_B\) au lieu de \(Z_B - Z_A\) donnera le bon chiffre mais avec le mauvais signe (-6.00 m). Cela pourrait conduire à une erreur de conception majeure, comme une canalisation qui remonte au lieu de descendre.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Si l'on descend de 3.25 m en allant du point A au point C, quelle est l'altitude du point C (en m) ?

Question 3 : Calculer la distance réelle (pente) \(D_p\)

Principe (le concept physique)

La distance réelle, ou distance suivant la pente, est la distance la plus courte entre deux points dans l'espace 3D. C'est la longueur de ruban qu'il faudrait dérouler sur le terrain. On l'obtient en appliquant le théorème de Pythagore en 3D, en utilisant la distance horizontale et la dénivelée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Imaginez un triangle rectangle "debout" dans l'espace. Sa base est la distance horizontale (\(D_h\)), sa hauteur est la dénivelée (\(\Delta Z\)), et son hypoténuse est la distance réelle (\(D_p\)). Le théorème de Pythagore s'applique donc parfaitement : \(D_p^2 = D_h^2 + \Delta Z^2\). Cette formule combine les trois dimensions du problème en une seule équation.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Cette étape ne peut être réalisée qu'après avoir calculé \(D_h\) et \(\Delta Z\). C'est la synthèse des deux calculs précédents. La distance réelle est toujours supérieure ou égale à la distance horizontale.

Astuces (Pour aller plus vite)

Astuce : La formule complète est \(D_p = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2}\). Vous pouvez calculer les trois deltas et les entrer directement dans cette formule pour obtenir le résultat final en une seule fois, si vous n'avez pas besoin des valeurs intermédiaires \(D_h\) et \(\Delta Z\).

Normes (la référence réglementaire)

Pour la facturation de matériaux comme les canalisations ou les câbles, c'est la distance réelle (pente) qui est utilisée, car elle représente la longueur de matériau réellement posée. Utiliser la distance horizontale sous-estimerait le besoin en matériaux et le coût.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le terrain entre A et B a une pente constante. En réalité, le sol peut avoir des ondulations, mais ce calcul nous donne la distance de la ligne droite reliant les deux points.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Distance suivant la pente :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(D_h = 206.16 \, \text{m}\)

- \(\Delta Z = 6.00 \, \text{m}\)

Schéma (Avant les calculs)

Triangle de Pente

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule :

Schéma (Après les calculs)

Triangle de Pente avec Résultat

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La distance suivant la pente (206.24 m) est légèrement supérieure à la distance horizontale (206.16 m). C'est toujours le cas, sauf si le terrain est parfaitement plat (\(\Delta Z = 0\)). La différence de 8 cm est faible mais peut être significative pour des projets de haute précision.

Point à retenir : La distance réelle est l'hypoténuse du triangle formé par la distance horizontale et la dénivelée.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape est cruciale pour quantifier les matériaux. Pour commander la bonne longueur de canalisation, de câble ou de bordure de route, c'est cette distance \(D_p\) qui doit être utilisée, et non la distance sur le plan.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Oublier les carrés : Une erreur fréquente est d'oublier d'élever les termes au carré sous la racine. Assurez-vous d'appliquer correctement la formule de Pythagore : \( \sqrt{A^2 + B^2} \) et non \( \sqrt{A + B} \).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Si Dₕ=100 m et ΔZ=10 m, quelle est la distance réelle \(D_p\) (en m) ?

Question 4 : Calculer la pente en pourcentage

Principe (le concept physique)

La pente est un rapport qui exprime le degré d'inclinaison d'un terrain. Elle est calculée en divisant la distance verticale (dénivelée) par la distance horizontale. On la multiplie par 100 pour l'exprimer en pourcentage.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La pente est la tangente de l'angle d'inclinaison. \(\text{Pente} = \tan(\alpha) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{\Delta Z}{D_h}\). L'exprimer en pourcentage est une convention pratique. Une pente de 3% signifie que pour 100 mètres parcourus à l'horizontale, on monte (ou descend) de 3 mètres.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Utilisez toujours la distance HORIZONTALE (\(D_h\)) au dénominateur, jamais la distance réelle (\(D_p\)). C'est la définition même de la pente en topographie et en génie civil.

Astuces (Pour aller plus vite)

Astuce : Pour avoir un ordre de grandeur, retenez qu'une pente faible (moins de 5%) a une distance réelle très proche de la distance horizontale. La différence ne devient vraiment notable que pour des pentes fortes (plus de 15-20%).

Normes (la référence réglementaire)

Toutes les réglementations de construction et d'urbanisme spécifient des pentes maximales : 5% pour une rampe d'accès PMR (Personne à Mobilité Réduite), 1% minimum pour un écoulement d'eaux usées, 8-12% maximum pour une route de montagne, etc. Ce calcul est donc au cœur de la conformité réglementaire.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On calcule la pente moyenne entre les points A et B. Le terrain réel entre ces deux points n'est pas forcément une ligne droite parfaite.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Calcul de la pente en pourcentage :

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- \(\Delta Z = 6.00 \, \text{m}\)

- \(D_h = 206.16 \, \text{m}\)

Schéma (Avant les calculs)

Calcul de la Pente

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule :

Schéma (Après les calculs)

Pente Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une pente de 2.91% est une pente douce, parfaitement acceptable pour une canalisation gravitaire. Cela signifie que pour chaque 100m de tuyau posé à l'horizontale, il y aura une descente de 2.91m.

Point à retenir : La pente en pourcentage est la dénivelée divisée par la distance horizontale, le tout multiplié par 100.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

La pente est l'indicateur le plus important pour tous les projets liés à l'écoulement (eau, routes) et à l'accessibilité. C'est le résultat final qui permet de valider la faisabilité technique et réglementaire d'un projet.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Utiliser la mauvaise distance : L'erreur la plus commune est de diviser la dénivelée par la distance en pente (\(D_p\)). Cela donne le sinus de l'angle, pas la tangente. La pente est TOUJOURS calculée avec la distance HORIZONTALE.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer : Pour une Dₕ de 50 m et une dénivelée de -4 m (descente), quelle est la pente (en %) ?

Mini Fiche Mémo : Calculs Topographiques

| Calcul | Formule | Description |

|---|---|---|

| Distance Horizontale | \( D_h = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} \) | Distance sur une carte (vue de dessus). |

| Dénivelée | \( \Delta Z = Z_{\text{final}} - Z_{\text{initial}} \) | Différence d'altitude verticale. |

| Distance Pente | \( D_p = \sqrt{D_h^2 + \Delta Z^2} \) | Distance réelle sur le terrain. |

| Pente (%) | \( P(\%) = (\Delta Z / D_h) \times 100 \) | Rapport de l'élévation sur la distance horizontale. |

Outil Interactif : Simulateur de Pente

Modifiez les coordonnées du point B pour voir l'impact sur les distances et la pente.

Coordonnées du Point B (Point A fixe)

Résultats Calculés

Le Saviez-Vous ?

Le système de référence d'altitude officiel en France métropolitaine est le NGF-IGN69. Le point "zéro" de ce système n'est pas une borne physique à Paris, mais une mesure de marégraphe à Marseille qui a déterminé le niveau moyen de la mer en 1885.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ne pas utiliser directement les coordonnées GPS ?

Les coordonnées GPS (WGS84) donnent une latitude, une longitude et une altitude ellipsoïdale. Pour les projets de construction, on utilise des systèmes de coordonnées "plans" (comme le Lambert-93 en France) et une altitude orthométrique (par rapport au géoïde, le vrai niveau moyen des mers) car ils sont plus pratiques pour les calculs de distance et de surface à l'échelle locale et correspondent mieux au comportement de l'eau.

La distance horizontale est-elle toujours plus courte que la distance réelle ?

Oui, toujours. Mathématiquement, la distance réelle est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont la distance horizontale est un des côtés. L'hypoténuse est toujours le côté le plus long. La seule exception est un terrain parfaitement plat, où les deux distances sont égales.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la dénivelée entre deux points est nulle, alors :

2. Un projet de route nécessite une pente maximale de 5%. Si deux points sont distants horizontalement de 200 m, quelle est la dénivelée maximale autorisée ?

- Altitude (Z)

- Distance verticale d'un point par rapport à une surface de référence (niveau zéro), le plus souvent le niveau moyen de la mer (géoïde).

- Dénivelée (\(\Delta Z\))

- Différence d'altitude entre deux points. Elle peut être positive (montée) ou négative (descente).

- Pente

- Rapport entre la dénivelée et la distance horizontale. Elle mesure l'inclinaison du terrain.

0 commentaires