Déterminer l'altitude du dessous d'un pont

Contexte : Le nivellement direct en topographie.

Le nivellement directEnsemble des opérations permettant de déterminer des altitudes ou des dénivelées à l'aide d'un niveau et d'une mire. est l'une des opérations les plus fondamentales et précises en topographie. Elle permet de déterminer l'altitude de points inconnus en se basant sur un point de référence connu, appelé repère de nivellementPoint fixe et stable, matérialisé sur le terrain, dont l'altitude est connue avec une grande précision (ex: clou d'arpentage, borne IGN).. Cet exercice vous met dans la peau d'un géomètre-topographe chargé de vérifier la conformité d'un pont en mesurant l'altitude exacte du sol sous le tablier.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra la méthode de base du nivellement par rayonnement. Vous apprendrez à calculer l'altitude du plan de visée de votre instrument, puis à l'utiliser comme référence pour déterminer l'altitude de n'importe quel point visible depuis votre station.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre et appliquer le principe du nivellement direct.

- Calculer l'altitude d'un plan de viséePlan horizontal imaginaire créé par la ligne de visée de la lunette du niveau. Son altitude est constante pour une station donnée. instrumental.

- Déterminer l'altitude d'un point par différence de lectures sur mire.

- Distinguer une lecture arrièrePremière visée effectuée depuis une station, sur un point d'altitude connue, pour déterminer l'altitude du plan de visée. d'une lecture avantToute visée effectuée depuis une station, après la lecture arrière, sur un point d'altitude inconnue..

- Identifier les principales sources d'erreurs et de vérifications.

Données de l'étude

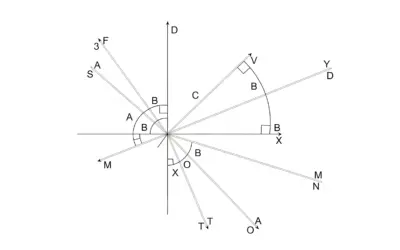

Schéma de principe du Nivellement

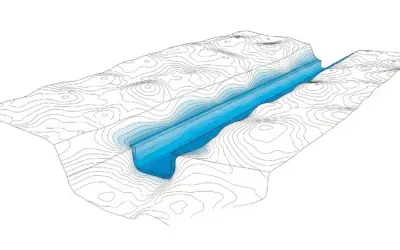

Vue 3D interactive de la Scène

| Paramètre | Description | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Altitude Repère A | Altitude du point de départ connu | 45.125 | \(\text{m}\) |

| Lecture Arrière (Larr) | Lecture sur la mire posée sur le Repère A | 1.882 | \(\text{m}\) |

| Lecture Avant (Lav) | Lecture sur la mire posée au Point B | 2.541 | \(\text{m}\) |

Questions à traiter

- Calculer l'altitude du plan de visée de l'instrument.

- Déterminer l'altitude du sol au Point B.

- Le cahier des charges impose un tirant d'air (hauteur libre) de 4.00 m sous le pont. Sachant que le dessous du tablier est à l'altitude 48.950 m, le pont est-il conforme ?

Les bases du Nivellement Direct

Avant de commencer les calculs, rappelons les principes fondamentaux de cette technique topographique.

1. Le Principe du Transfert d'Altitude

Le nivellement direct consiste à matérialiser un plan de référence horizontal (le plan de visée) à l'aide d'un instrument optique (le niveau). En lisant la hauteur sur une règle graduée (la mire) posée sur un point connu, on calcule l'altitude de ce plan. Ensuite, en visant la mire sur un point inconnu, on peut en déduire son altitude.

2. Le Vocabulaire Essentiel

- Station : L'endroit où l'on installe l'instrument (le niveau).

- Lecture Arrière (Larr) : La toute première lecture faite depuis une station, obligatoirement sur un point d'altitude connue. Elle "cale" l'instrument.

- Lecture Avant (Lav) : Toute autre lecture faite depuis la même station sur des points dont on cherche l'altitude.

3. Les Formules Fondamentales

Le processus se déroule en deux temps :

\[ \text{Altitude du Plan de Visée} = \text{Altitude du Repère} + \text{Lecture Arrière} \]

\[ \text{Altitude du Point Inconnu} = \text{Altitude du Plan de Visée} - \text{Lecture Avant} \]

Correction : Déterminer l'altitude du dessous d'un pont

Question 1 : Calculer l'altitude du plan de visée de l'instrument

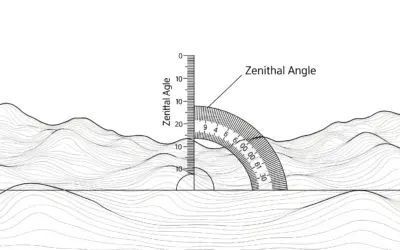

Principe (le concept physique)

L'instrument, une fois réglé, génère un plan de visée parfaitement horizontal. Son altitude est une référence cruciale pour tous les calculs effectués depuis cette station. On la détermine en "s'accrochant" à un point connu : on ajoute la hauteur lue sur la mire (Larr) à l'altitude du repère sur lequel la mire est posée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette méthode est appelée "nivellement par rayonnement". Depuis une seule station, on peut "rayonner" pour déterminer l'altitude de multiples points. L'altitude du plan de visée est la constante qui relie tous ces points entre eux. C'est le pivot de tous les calculs pour cette station.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez l'altitude du plan de visée comme un plafond imaginaire et parfaitement plat. La lecture arrière est la distance entre le sol (au point A) et ce plafond. Connaissant l'altitude du sol, on trouve logiquement celle du plafond.

Normes (la référence réglementaire)

Les altitudes en France sont généralement rattachées au système de Nivellement Général de la France (NGF-IGN69), dont le point zéro est défini par le marégraphe de Marseille. Notre repère A est donc un point dont l'altitude a été déterminée par rapport à cette référence nationale.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'instrument (le niveau) est parfaitement réglé (son axe optique est bien perpendiculaire à son axe principal) et qu'il a été mis en station parfaitement à l'horizontale (la "bulle" est centrée).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude Repère A : \(45.125 \text{ m}\)

- Lecture Arrière (Larr) : \(1.882 \text{ m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Un contrôle simple sur le terrain : l'altitude du plan de visée doit toujours être supérieure à l'altitude du repère de départ. Si ce n'est pas le cas, vous avez probablement fait une soustraction au lieu d'une addition.

Schéma (Avant les calculs)

Détermination de l'Altitude de Visée

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Altitude de Visée Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La valeur de 47.007 m est une altitude "virtuelle" mais essentielle. Elle ne correspond à aucun point physique, mais elle sert de référence stable pour déterminer l'altitude de tous les autres points que l'on visera depuis cette station.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est de se tromper de signe : on ajoute toujours la lecture arrière à l'altitude du point connu pour "monter" au plan de visée. Une inversion de signe fausserait toutes les mesures suivantes.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'altitude du plan de visée est la clé de voûte du nivellement par rayonnement.

- Sa formule est toujours : Altitude du point connu + Lecture Arrière sur ce point.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les premiers instruments de nivellement, appelés "chorobates" par les Romains, étaient de longues règles de bois avec des fils à plomb. Ils permettaient de construire des ouvrages à la pente incroyablement régulière, comme les aqueducs, sur des dizaines de kilomètres.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'altitude du Repère A était de 50.000 m, quelle serait l'altitude de visée ?

Question 2 : Déterminer l'altitude du sol au Point B

Principe (le concept physique)

Maintenant que l'altitude de notre plan de visée de référence est connue (47.007 m), on peut déterminer l'altitude de n'importe quel point en mesurant la "hauteur" qui le sépare de ce plan. Cette hauteur est la lecture avant (Lav) sur la mire. On soustrait donc cette lecture à l'altitude du plan de visée pour "redescendre" au niveau du sol.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La différence d'altitude (ou dénivelée) entre deux points A et B peut aussi se calculer directement : \(\Delta H_{A \to B} = \text{Larr} - \text{Lav}\). Ensuite, on trouve l'altitude de B par : \(\text{Alt}_B = \text{Alt}_A + \Delta H\). C'est une autre façon de présenter le même calcul, souvent utilisée pour les cheminements.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Une lecture avant (Lav) plus grande que la lecture arrière (Larr) signifie que le terrain descend, et inversement. C'est un moyen de contrôle mental rapide pour vérifier la cohérence de vos résultats avant même de finir le calcul.

Normes (la référence réglementaire)

Les tolérances de précision pour ce type de mesure sont définies par le cahier des charges du projet. Pour un ouvrage d'art comme un pont, la précision requise est généralement millimétrique. L'opérateur doit donc lire les 3 décimales sur la mire (le millimètre).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose qu'il n'y a pas eu de changement des conditions atmosphériques (réfraction) entre la lecture arrière et la lecture avant, et que la mire est tenue parfaitement verticale sur le point B.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude de visée : \(47.007 \text{ m}\) (résultat de la Q1)

- Lecture Avant (Lav) : \(2.541 \text{ m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Sur le carnet de terrain, on organise les calculs en colonnes : Point visé, Larr, Lav, Alt Visée, Altitude. Cela permet de systématiser le calcul et de réduire les erreurs, surtout lorsqu'on mesure des dizaines de points depuis la même station.

Schéma (Avant les calculs)

Détermination de l'Altitude du Point B

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Altitude du Point B Calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'altitude de 44.466 m représente le niveau exact du sol à la verticale du pont. Cette donnée est fondamentale pour les ingénieurs qui doivent vérifier les plans d'exécution, calculer des volumes de déblai/remblai ou s'assurer du respect des gabarits de circulation.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Assurez-vous que la mire est parfaitement verticale (grâce à la nivelle sphérique) lors de la lecture. Une mire inclinée fausse la lecture et donc le calcul de l'altitude. C'est une source d'erreur majeure sur le terrain.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'altitude d'un point inconnu est toujours l'altitude du plan de visée MOINS la lecture avant sur ce point.

- Une lecture avant élevée signifie que le point est bas, et vice-versa.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La courbure de la Terre n'est pas négligeable sur de longues distances. Pour une visée de 1 km, la courbure terrestre induit une erreur de près de 8 cm ! Les topographes corrigent cet effet en équilibrant les distances des lectures arrière et avant, ou en appliquant des formules de correction.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec la même altitude de visée (47.007 m), si la lecture avant était de 0.850 m, quelle serait l'altitude du point ?

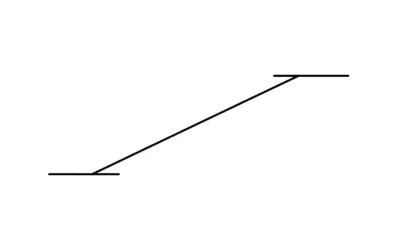

Question 3 : Vérifier la conformité du tirant d'air

Principe (le concept physique)

Le tirant d'air est la hauteur libre verticale entre le sol (ou l'eau) et le dessous d'un ouvrage. Il se calcule simplement en faisant la différence entre l'altitude du dessous de l'ouvrage et l'altitude du sol à cet endroit. On compare ensuite cette valeur calculée à l'exigence du cahier des charges.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La détermination du tirant d'air est une mission critique en génie civil. Pour les ponts routiers, il garantit le passage des camions. Pour les ponts fluviaux, il conditionne le passage des bateaux en fonction des plus hautes eaux navigables (PHEN). Une erreur peut avoir des conséquences économiques et sécuritaires graves.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette question montre la finalité du travail du topographe : les chiffres que nous calculons ne sont pas abstraits, ils servent à prendre des décisions concrètes sur un chantier. La précision et la fiabilité de nos mesures sont donc primordiales.

Normes (la référence réglementaire)

Les gabarits routiers et fluviaux sont fixés par des réglementations précises (par exemple, en France, par les instructions du SETRA pour les routes ou de VNF pour les voies navigables). Le cahier des charges du projet reprend ces normes et peut y ajouter des contraintes supplémentaires.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le point B mesuré est bien le point le plus bas du sol sous le pont, et que l'altitude du dessous du tablier fournie est correcte et correspond au point le plus bas de la structure.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude dessous tablier : \(48.950 \text{ m}\)

- Altitude Point B : \(44.466 \text{ m}\) (résultat de la Q2)

- Exigence minimale : \(4.000 \text{ m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Lors de la rédaction d'un rapport, présentez toujours clairement les trois valeurs : la mesure, l'exigence et la conclusion (conforme / non conforme). Cela rend le résultat immédiatement compréhensible pour le client ou le chef de projet.

Schéma (Avant les calculs)

Vérification du Tirant d'Air

Calcul(s) (l'application numérique)

Comparaison :

Schéma (Après les calculs)

Résultat de la Vérification

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le tirant d'air réel est supérieur à l'exigence minimale. Le pont est donc conforme en ce qui concerne la hauteur libre à cet endroit précis. Le rapport du topographe pourra conclure positivement sur ce point de contrôle.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne jamais conclure sur la conformité sans avoir une trace écrite de l'exigence. Une erreur de retranscription de la valeur minimale requise peut invalider toute la conclusion. Toujours se référer au document officiel (CCTP, norme, etc.).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le tirant d'air est une simple différence d'altitudes.

- La conclusion doit toujours comparer la valeur mesurée à la valeur exigée.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le viaduc de Millau possède le plus haut tirant d'air routier au monde. L'espace libre entre le Tarn et le dessous du tablier atteint 270 mètres, soit plus que la hauteur de la Tour Montparnasse !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'altitude du sol était de 45.100 m, le pont serait-il toujours conforme ?

Outil Interactif : Simulateur de Nivellement

Modifiez les données de terrain pour voir leur influence en temps réel sur les altitudes calculées.

Paramètres de Terrain

Résultats Calculés

Le Saviez-Vous ?

Pour des mesures de très haute précision, comme le suivi de la déformation d'un barrage ou le nivellement continental, les topographes utilisent des mires en Invar. C'est un alliage de fer et de nickel dont la particularité est d'avoir un coefficient de dilatation thermique extrêmement faible, ce qui le rend quasiment insensible aux changements de température qui pourraient fausser les lectures de quelques dixièmes de millimètres.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que faire si le repère ou le point à mesurer est trop loin ou masqué ?

On réalise un "nivellement par cheminement". Le topographe déplace l'instrument plusieurs fois. La dernière lecture avant de déplacer le niveau (une lecture avant) se fait sur un point stable intermédiaire. Ce point devient alors le point de départ (un repère temporaire) pour la nouvelle station, sur lequel on fera une lecture arrière, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la destination.

Quelle est la précision de cette méthode ?

La précision dépend du matériel et de la procédure. Pour des travaux courants de génie civil, on atteint une précision de quelques millimètres sur une distance de quelques centaines de mètres. Pour des nivellements de haute précision, on peut atteindre une précision inférieure au millimètre par kilomètre de cheminement.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Depuis une station, la lecture arrière est de 1.200 m et la lecture avant est de 2.500 m. Cela signifie que le terrain...

2. Pour minimiser les erreurs instrumentales, il est recommandé de placer la station...

- Nivellement Direct

- Opération topographique consistant à déterminer la dénivelée entre deux points en utilisant un instrument à visée horizontale (niveau) et une règle verticale graduée (mire).

- Plan de Visée

- Plan horizontal imaginaire défini par l'axe optique de la lunette du niveau. Son altitude est la référence pour une station donnée.

- Lecture Arrière (Larr)

- Visée sur une mire placée sur un point d'altitude connue. Elle permet de calculer l'altitude du plan de visée.

- Lecture Avant (Lav)

- Visée sur une mire placée sur un point dont on cherche à déterminer l'altitude.

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires