Contrôler la planéité d'une dalle en béton par nivellement

Contexte : La précision altimétrique, un gage de qualité dans la construction.

En génie civil, la planéité d'une dalle en béton est un critère de réception essentiel. Qu'il s'agisse d'un radier de bâtiment, d'un sol industriel ou du tablier d'un pont, une mauvaise planéité peut entraîner des problèmes structurels, de sécurité ou d'usage (pentes incorrectes pour l'écoulement des eaux, par exemple). Le nivellement directMéthode topographique la plus précise pour déterminer des différences d'altitude. Elle utilise un niveau optique (ou laser) pour matérialiser un plan de visée horizontal et une mire graduée pour mesurer les hauteurs., aussi appelé nivellement géométrique, est la méthode de référence pour effectuer ce contrôle avec une très grande précision (millimétrique). Cet exercice vous guidera à travers la méthode de cheminement encadréType de nivellement direct qui part d'un repère d'altitude connue (point de départ) et se termine sur un autre repère d'altitude connue (point de fermeture), permettant ainsi de calculer et de contrôler la précision du levé. pour déterminer les altitudes d'un quadrillage de points sur une dalle et vérifier leur conformité par rapport à une altitude de projet.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est une application très concrète du travail du topographe sur un chantier. Il illustre la méthode de base du nivellement, qui consiste à "transporter" une altitude de référence à l'aide d'un plan de visée horizontal. La rigueur dans les lectures et les calculs est primordiale, car les tolérances en construction sont souvent très faibles.

Objectifs Pédagogiques

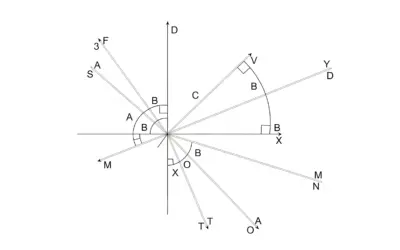

- Comprendre le principe du nivellement direct par rayonnement.

- Calculer l'altitude d'un plan de viséePlan horizontal imaginaire créé par la ligne de visée d'un niveau optique correctement réglé. Tous les points situés sur ce plan ont la même altitude. à partir d'un repère connu.

- Calculer les altitudes de points multiples à partir d'une seule station.

- Déterminer les écarts altimétriques par rapport à une altitude de référence (ou "cote projet").

- Interpréter les résultats pour valider ou non la conformité d'un ouvrage.

Données de l'étude

Schéma du contrôle de planéité

| Paramètre / Point | Symbole / Nom | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Altitude du repère de départ | \(\text{Alt}_{\text{REF}}\) | 124.852 | \(\text{m}\) |

| Lecture arrière sur REF | \(L_{\text{ar}}\) | 1.845 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P1 | \(L_{\text{av, P1}}\) | 1.188 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P2 | \(L_{\text{av, P2}}\) | 1.195 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P3 | \(L_{\text{av, P3}}\) | 1.201 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P4 | \(L_{\text{av, P4}}\) | 1.192 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P5 | \(L_{\text{av, P5}}\) | 1.203 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P6 | \(L_{\text{av, P6}}\) | 1.211 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P7 | \(L_{\text{av, P7}}\) | 1.199 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P8 | \(L_{\text{av, P8}}\) | 1.208 | \(\text{m}\) |

| Lecture avant sur P9 | \(L_{\text{av, P9}}\) | 1.215 | \(\text{m}\) |

Questions à traiter

- Calculer l'altitude du plan de visée de l'instrument.

- Calculer les altitudes de tous les points (P1 à P9) mesurés sur la dalle.

- Calculer pour chaque point l'écart par rapport à l'altitude de projet (125.500 m).

- Analyser les écarts et conclure sur la conformité de la planéité de la dalle.

Les bases du Nivellement Direct

Avant de commencer les calculs, revoyons les principes fondamentaux de cette méthode.

1. Le Plan de Visée :

Le niveau optique, une fois mis en station et réglé, génère un plan de visée parfaitement horizontal. L'altitude de ce plan est constante pour toute la durée des mesures depuis cette station. On la calcule en "montant" depuis un repère connu :

\[ \text{Alt}_{\text{visée}} = \text{Alt}_{\text{Repère}} + L_{\text{arrière}} \]

La lecture arrière (\(L_{\text{ar}}\)) est la hauteur lue sur la mire posée sur le point d'altitude connue.

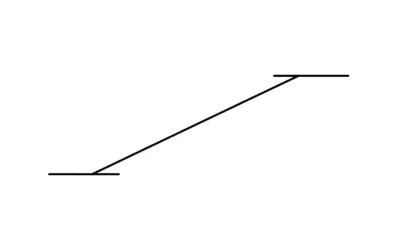

2. Le Calcul d'Altitude d'un Point :

Une fois l'altitude du plan de visée connue, on peut déterminer l'altitude de n'importe quel point visible depuis la station. Il suffit de poser la mire sur ce point et de faire une lecture avant (\(L_{\text{av}}\)). L'altitude du point est alors obtenue en "descendant" depuis le plan de visée :

\[ \text{Alt}_{\text{Point}} = \text{Alt}_{\text{visée}} - L_{\text{avant}} \]

3. Le Contrôle de Conformité :

Le but final est de comparer la réalité du terrain (les altitudes mesurées des points) avec le projet (l'altitude théorique de la dalle). On calcule pour chaque point un écart, aussi appelé "delta" :

\[ \text{Écart} = \text{Alt}_{\text{mesurée}} - \text{Alt}_{\text{projet}} \]

Un écart positif signifie que le point est trop haut ; un écart négatif signifie qu'il est trop bas. On vérifie ensuite si tous les écarts sont compris dans l'intervalle de tolérance défini par le cahier des charges.

Correction : Contrôler la planéité d'une dalle en béton par nivellement

Question 1 : Calculer l'altitude du plan de visée

Principe (le concept physique)

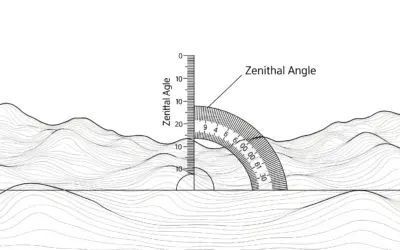

Le nivellement direct repose sur la matérialisation d'un plan horizontal de référence, le plan de visée, dont l'altitude est stable. Pour la déterminer, on part d'un point fixe dont l'altitude est connue avec certitude (le repère REF). En posant la mire sur ce point et en lisant la hauteur interceptée par la visée de l'instrument (lecture arrière), on ajoute cette hauteur à l'altitude du repère pour obtenir l'altitude du plan de visée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette opération est l'étape fondamentale de tout nivellement. Elle "transporte" l'information altimétrique du sol (le repère) à l'instrument. Le plan de visée devient alors une nouvelle référence, locale et temporaire, à partir de laquelle on pourra déterminer l'altitude de tous les autres points. La précision de cette première mesure conditionne la précision de tout le reste du levé.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous êtes dans une piscine et que vous connaissez la profondeur exacte (l'altitude) du fond à un endroit précis. Si vous regardez la surface de l'eau (le plan de visée) depuis ce point, la hauteur de l'eau au-dessus de ce point (la lecture arrière) ajoutée à la profondeur vous donne l'altitude de la surface de l'eau. Et cette altitude est la même partout dans la piscine !

Normes (la référence réglementaire)

Les procédures de nivellement sont décrites dans des normes comme la NF EN 13310 pour les chapes. Ces normes spécifient les conditions de mesure (longueur des portées, équilibre des portées) pour minimiser les erreurs instrumentales et atmosphériques.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule de base du calcul du plan de visée est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le niveau est parfaitement réglé (son axe optique est bien perpendiculaire à son axe principal) et que la mire est tenue parfaitement verticale sur le repère.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude du repère, \(\text{Alt}_{\text{REF}} = 124.852 \, \text{m}\)

- Lecture arrière sur le repère, \(L_{\text{ar}} = 1.845 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le calcul est une simple addition. L'important est la rigueur : notez clairement les valeurs dans un carnet de nivellement structuré (Point visé, L_ar, L_av, Altitude). Cela évite les confusions et permet une relecture facile en cas de doute.

Schéma (Avant les calculs)

Détermination du Plan de Visée

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Plan de Visée Calculé

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'altitude de 126.697 m est notre référence pour tous les calculs qui vont suivre. Chaque lecture avant que nous ferons sur la dalle sera soustraite de cette valeur pour obtenir l'altitude du point correspondant. La précision de cette valeur est donc capitale.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne jamais confondre lecture arrière et lecture avant. La lecture **arrière** est toujours faite sur un point d'altitude **connue** pour calculer le plan de visée. La lecture **avant** est faite sur un point d'altitude **inconnue** que l'on souhaite déterminer. Inverser les deux conduit à une erreur égale à deux fois la lecture.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le plan de visée est la référence altimétrique de la station.

- Sa formule est : Altitude de départ + Lecture arrière.

- Cette étape est le point de départ de tout calcul de nivellement.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les niveaux lasers modernes projettent un plan de lumière visible ou infrarouge sur 360°, matérialisant physiquement le plan de visée. Un récepteur placé sur la mire détecte ce plan avec une grande précision, ce qui permet à un seul opérateur de faire le travail qui en nécessitait deux avec un niveau optique classique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la lecture arrière sur le même repère avait été de 2.150 m, quelle serait la nouvelle altitude du plan de visée ?

Question 2 : Calculer les altitudes des points sur la dalle

Principe (le concept physique)

Maintenant que nous connaissons l'altitude de notre plan de référence horizontal (le plan de visée), nous pouvons déterminer l'altitude de n'importe quel point en mesurant la distance verticale entre ce plan et le point. Cette distance est la lecture avant (Lav) sur la mire posée sur le point. L'altitude du point est donc simplement l'altitude du plan de visée moins cette lecture.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette méthode est appelée "nivellement par rayonnement". Depuis une seule station, on "rayonne" pour mesurer une multitude de points. C'est une méthode très efficace pour lever des surfaces ou des profils. La formule \(\text{Alt}_{\text{Point}} = \text{Alt}_{\text{visée}} - L_{\text{av}}\) est appliquée systématiquement pour chaque point visé.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Reprenons l'image de la piscine. Vous connaissez maintenant l'altitude de la surface de l'eau (126.697 m). Pour connaître l'altitude du fond à un endroit quelconque, vous plongez une perche graduée (la mire) jusqu'au fond et vous lisez la hauteur d'eau (la lecture avant). L'altitude du fond sera l'altitude de la surface moins la hauteur d'eau lue.

Normes (la référence réglementaire)

Pour les contrôles de planéité, les normes (comme le DTU 13.3 pour les dallages) spécifient souvent la densité du maillage de points à contrôler en fonction de la surface et de l'usage de la dalle.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Pour chaque point \(i\) de P1 à P9 :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'instrument n'a pas bougé (ne s'est pas enfoncé dans le sol) pendant la série de mesures, garantissant une altitude de plan de visée constante.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude du plan de visée, \(\text{Alt}_{\text{visée}} = 126.697 \, \text{m}\)

- Toutes les lectures avant (\(L_{\text{av, P1}}\) à \(L_{\text{av, P9}}\)) du tableau de l'énoncé.

Astuces(Pour aller plus vite)

Sur une calculatrice, entrez l'altitude du plan de visée et mettez-la en mémoire. Ensuite, pour chaque point, il suffit de rappeler cette mémoire et de soustraire la lecture avant. Cela accélère le processus et réduit les risques d'erreur de saisie.

Schéma (Avant les calculs)

Calcul d'un Point par Rayonnement

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule pour chaque point. Exemple pour P1 :

En répétant pour tous les points, on obtient le tableau suivant :

| Point | Calcul | Altitude (\(\text{m}\)) |

|---|---|---|

| P1 | 126.697 - 1.188 | 125.509 |

| P2 | 126.697 - 1.195 | 125.502 |

| P3 | 126.697 - 1.201 | 125.496 |

| P4 | 126.697 - 1.192 | 125.505 |

| P5 | 126.697 - 1.203 | 125.494 |

| P6 | 126.697 - 1.211 | 125.486 |

| P7 | 126.697 - 1.199 | 125.498 |

| P8 | 126.697 - 1.208 | 125.489 |

| P9 | 126.697 - 1.215 | 125.482 |

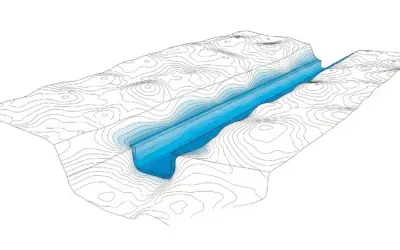

Schéma (Après les calculs)

Carte des Altitudes de la Dalle

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous disposons maintenant d'une "image" altimétrique de la dalle. On observe que les altitudes varient de 125.509 m à 125.482 m. À première vue, tous les points sont très proches de l'altitude de projet de 125.500 m. L'étape suivante va quantifier précisément ces écarts.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente ici est une faute de calcul lors des soustractions répétitives. Il est aussi crucial de bien noter la lecture correspondant au bon point. Une inversion de deux lectures dans le carnet de terrain faussera complètement l'analyse de la planéité.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'altitude d'un point est l'altitude du plan de visée MOINS la lecture avant sur ce point.

- Cette méthode permet de calculer rapidement l'altitude de nombreux points depuis une seule station.

- La rigueur dans la tenue du carnet de notes est essentielle.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les mires de nivellement de précision ne sont pas en bois ou en aluminium, mais en Invar, un alliage de fer et de nickel dont le coefficient de dilatation thermique est extrêmement faible. Cela garantit que la longueur de la mire ne change pas avec la température, ce qui est crucial pour les mesures de très haute précision.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec le même plan de visée (126.697 m), si la lecture sur un point P10 était de 1.180 m, quelle serait son altitude ?

Question 3 : Calculer les écarts par rapport à l'altitude de projet

Principe (le concept physique)

Cette étape consiste à comparer la réalité (les altitudes mesurées) avec la théorie (l'altitude de projet). Pour chaque point, on calcule la différence entre son altitude réelle et l'altitude qu'il devrait avoir. Cet écart, ou "delta", est la valeur qui nous intéresse pour le contrôle de conformité. Il représente directement de combien la dalle est "trop haute" ou "trop basse" à un endroit donné.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le calcul d'écarts est une pratique courante en métrologie et en contrôle qualité. Il permet de passer d'une mesure absolue (l'altitude) à une mesure relative (l'écart par rapport à une consigne). C'est cette mesure relative qui est généralement comparée aux tolérances définies dans les spécifications techniques du projet.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est le moment de vérité pour l'entreprise qui a coulé le béton. Le topographe devient ici le "juge de paix". Ses calculs vont déterminer si le travail est accepté, s'il nécessite des retouches (ponçage des bosses, ragréage des creux), ou s'il doit être refusé. La rigueur des étapes précédentes prend ici tout son sens.

Normes (la référence réglementaire)

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) en France, ou les normes Eurocodes au niveau européen, définissent les tolérances de construction pour différents types d'ouvrages. Pour les sols industriels, par exemple, la norme NF P 11-213 (DTU 13.3) spécifie des tolérances de planéité très strictes sous une règle de 2 mètres.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Pour chaque point \(i\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'altitude de projet (125.500 m) est la référence unique et correcte pour l'ensemble de la dalle.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude de projet, \(\text{Alt}_{\text{projet}} = 125.500 \, \text{m}\)

- Les 9 altitudes calculées à la question précédente.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour éviter les erreurs de signe, pensez toujours : "ce que j'ai" (mesuré) moins "ce que je devrais avoir" (projet). Si le résultat est positif, j'ai trop de matière (bosse). S'il est négatif, il en manque (creux).

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison au Plan de Référence

Calcul(s) (l'application numérique)

Exemple pour P1 :

Le tableau complet des écarts est :

| Point | Altitude (\(\text{m}\)) | Calcul de l'écart (\(\text{m}\)) | Écart (\(\text{mm}\)) |

|---|---|---|---|

| P1 | 125.509 | 125.509 - 125.500 | +9 |

| P2 | 125.502 | 125.502 - 125.500 | +2 |

| P3 | 125.496 | 125.496 - 125.500 | -4 |

| P4 | 125.505 | 125.505 - 125.500 | +5 |

| P5 | 125.494 | 125.494 - 125.500 | -6 |

| P6 | 125.486 | 125.486 - 125.500 | -14 |

| P7 | 125.498 | 125.498 - 125.500 | -2 |

| P8 | 125.489 | 125.489 - 125.500 | -11 |

| P9 | 125.482 | 125.482 - 125.500 | -18 |

Schéma (Après les calculs)

Carte des Écarts de Planéité (en mm)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La carte des écarts nous donne une vision claire de la topographie de la dalle. On voit une tendance générale : la zone près de P1/P4 est légèrement trop haute, tandis que la zone près de P6/P9 est nettement trop basse. Cette visualisation est beaucoup plus parlante que la simple liste d'altitudes.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention aux unités ! Les altitudes sont en mètres, mais les tolérances et les écarts sont souvent exprimés en centimètres ou en millimètres. Assurez-vous de faire les conversions correctement et de présenter le résultat dans l'unité demandée.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'écart est la différence entre la valeur mesurée et la valeur théorique.

- Un écart positif indique un point trop haut ("bosse").

- Un écart négatif indique un point trop bas ("creux").

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour les pistes d'aéroport ou les circuits de Formule 1, la planéité est si critique qu'on utilise des scanners laser 3D montés sur des véhicules. Ces systèmes mesurent des millions de points pour créer un modèle numérique de la surface avec une résolution millimétrique, permettant de détecter la moindre imperfection.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'altitude de projet était de 125.490 m, quel serait l'écart pour le point P5 (en mm) ?

Question 4 : Conclure sur la conformité de la dalle

Principe (le concept physique)

La conclusion est l'étape finale où le topographe rend son verdict. Il compare les écarts calculés à la tolérance spécifiée dans le cahier des charges. Si tous les points sans exception ont un écart (en valeur absolue) inférieur ou égal à la tolérance, l'ouvrage est déclaré conforme. Si un seul point dépasse la tolérance, l'ouvrage est non-conforme.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette étape est une décision binaire (conforme / non-conforme) basée sur une analyse statistique simple. On recherche la valeur de l'écart maximal, \(\max(|\text{Écart}_i|)\). La condition de conformité est : \(\max(|\text{Écart}_i|) \le \text{Tolérance}\). C'est une application directe du contrôle par attributs en qualité.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est le moment de rédiger une conclusion claire et sans ambiguïté. Le client ou le chef de chantier n'est pas intéressé par les détails des calculs, mais par la réponse à une seule question : "Est-ce que c'est bon ?". La conclusion doit répondre directement à cette question, en se basant sur les chiffres calculés précédemment.

Normes (la référence réglementaire)

La conclusion du contrôle doit être formalisée dans un rapport de contrôle, qui est un document contractuel. Ce rapport doit mentionner la méthode utilisée, les instruments, les données brutes, les calculs et la conclusion finale, afin d'être opposable en cas de litige.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Condition de conformité :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le quadrillage de 9 points est suffisamment représentatif de la planéité de l'ensemble de la dalle.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Tolérance de planéité = \(\pm 1 \, \text{cm} = \pm 10 \, \text{mm}\)

- Les 9 écarts calculés à la question 3.

Astuces(Pour aller plus vite)

Scannez rapidement votre tableau d'écarts et cherchez les valeurs absolues les plus grandes. Vous n'avez pas besoin de vérifier tous les points un par un. Si le plus grand écart passe, tous les autres passent. Si le plus grand échoue, la dalle est non-conforme.

Schéma (Avant les calculs)

Vérification des Tolérances

Calcul(s) (l'application numérique)

On examine les valeurs absolues des écarts calculés à la question 3 : |+9|, |+2|, |-4|, |+5|, |-6|, |-14|, |-2|, |-11|, |-18|.

Les écarts maximaux sont :

On compare ces valeurs à la tolérance de \(\pm 10 \, \text{mm}\) :

Schéma (Après les calculs)

Verdict de Conformité

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Plusieurs points (P6, P8 et P9) présentent des écarts dont la valeur absolue dépasse la tolérance de 10 mm. Ces points sont situés dans la même zone, indiquant un "creux" significatif dans cette partie de la dalle. La conclusion est donc sans appel : la planéité de la dalle n'est pas conforme aux spécifications du projet.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne concluez pas trop vite. Vérifiez bien tous les points. Une erreur courante est de ne regarder que l'écart moyen, qui pourrait être acceptable alors que des écarts locaux extrêmes rendent l'ouvrage non-conforme. La planéité se juge sur les écarts maximaux, pas sur la moyenne.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La conformité est une comparaison entre l'écart maximal et la tolérance.

- Si \(|\text{Écart}| > \text{Tolérance}\) pour un seul point, l'ouvrage est non-conforme.

- La conclusion doit être claire, factuelle et basée sur les calculs.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans l'industrie des semi-conducteurs, la planéité des "wafers" de silicium sur lesquels sont gravés les microprocesseurs est contrôlée à l'échelle du nanomètre (un milliardième de mètre). La moindre imperfection peut rendre des centaines de puces électroniques inutilisables.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la tolérance avait été de ± 15 mm, la dalle aurait-elle été conforme ?

Le Saviez-Vous ?

Le nivellement de très haute précision, utilisé pour surveiller les déformations de barrages ou de volcans, peut atteindre une précision de quelques dixièmes de millimètre par kilomètre de cheminement. Pour cela, les topographes utilisent des niveaux numériques et des mires en Invar à code-barres, et appliquent des corrections pour la courbure terrestre et la réfraction atmosphérique.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si la lecture arrière (L_ar) sur le repère avait été plus grande, l'altitude calculée pour tous les points de la dalle aurait été...

2. Un écart de -8 mm par rapport à l'altitude de projet signifie que le point est...

- Nivellement Direct

- Méthode de mesure des différences d'altitude basée sur des visées horizontales. C'est la méthode la plus précise pour déterminer les altitudes.

- Lecture Arrière (L_ar)

- Lecture sur une mire posée sur un point d'altitude connue, servant à déterminer l'altitude du plan de visée de l'instrument.

- Lecture Avant (L_av)

- Lecture sur une mire posée sur un point dont on cherche à déterminer l'altitude.

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires