Calcul de Dénivelée à la Station Totale

Contexte : La troisième dimension, fondement de tout projet d'aménagement.

En topographie, la détermination précise des altitudes est aussi fondamentale que la localisation en planimétrie (X, Y). Que ce soit pour concevoir une route, implanter un bâtiment ou modéliser un terrain, le calcul de la déniveléeDifférence d'altitude entre deux points. C'est une valeur relative, qui peut être positive (montée) ou négative (descente). est une opération quotidienne. La station totaleInstrument de mesure électronique qui combine un théodolite (mesure d'angles) et un distancemètre (mesure de distances). C'est l'outil de base du topographe moderne., par la mesure d'un angle vertical et d'une distance, permet d'obtenir cette information avec une grande précision. Cet exercice vous guidera à travers les étapes de calcul pour déterminer l'altitude d'un point visé à partir d'une station connue.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre l'application directe de la trigonométrie à des problèmes concrets de terrain. Nous allons transformer des mesures brutes de l'instrument (angle, distance) en une donnée exploitable (l'altitude d'un point). C'est le cœur du métier de topographe : passer de la mesure à l'information géographique.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre les données issues d'une station totale (Distance Inclinée, Angle Zénithal).

- Calculer une distance horizontale à partir d'une distance inclinée.

- Calculer la dénivelée brute instrumentale.

- Appliquer les corrections de hauteur d'instrument et de hauteur de prisme.

- Calculer l'altitude finale d'un point inconnu à partir d'un point connu.

Données de l'étude

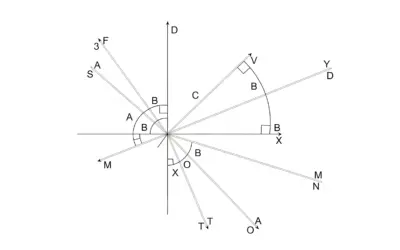

Schéma du Levé Topographique

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Altitude du point de station A | \(Alt_A\) | 125.450 | \(\text{m}\) |

| Hauteur de l'instrument | \(h_i\) | 1.650 | \(\text{m}\) |

| Hauteur du prisme (réflecteur) | \(h_r\) | 1.800 | \(\text{m}\) |

| Distance inclinée mesurée | \(D_i\) | 85.620 | \(\text{m}\) |

| Angle zénithal mesuré | \(V_z\) | 95.2500 | \(\text{gon}\) |

Questions à traiter

- Calculer la distance horizontale \(D_h\) entre les points A et B.

- Calculer la dénivelée brute instrumentale \(\Delta H_{\text{brute}}\) (sans tenir compte des hauteurs).

- Calculer la dénivelée corrigée \(\Delta H\) entre les points A et B.

- Calculer l'altitude finale du point B (\(Alt_B\)).

Les bases du Calcul Topographique

Avant de commencer la correction, rappelons les formules trigonométriques essentielles au calcul de dénivelée.

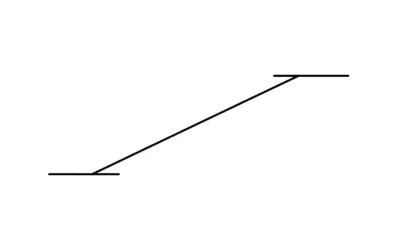

1. Le Triangle Rectangle Fondamental :

Toute mesure de station totale forme un triangle rectangle dans l'espace. Les côtés de ce triangle sont :

- L'hypoténuse : la Distance InclinéeDistance directe mesurée par l'instrument entre son axe et le centre du prisme. C'est la mesure brute. (\(D_i\)).

- Le côté adjacent à l'angle (par rapport à l'horizontale) : la Distance Horizontale (\(D_h\)).

- Le côté opposé : la Dénivelée Brute (\(\Delta H_{\text{brute}}\)).

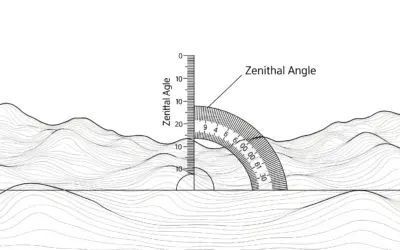

2. Les Formules avec l'Angle Zénithal :

L'angle zénithalAngle mesuré depuis la verticale (le zénith) vers la ligne de visée. 0 gon est à la verticale, 100 gon est à l'horizontale, 200 gon est au nadir. (\(V_z\)) est l'angle mesuré depuis la verticale. Les formules sont :

\[ D_h = D_i \cdot \sin(V_z) \]

\[ \Delta H_{\text{brute}} = D_i \cdot \cos(V_z) \]

3. La Formule Complète de la Dénivelée :

Pour obtenir la dénivelée réelle entre les deux points au sol, il faut corriger la dénivelée brute des hauteurs de l'instrument et du prisme :

\[ \Delta H = h_i + \Delta H_{\text{brute}} - h_r = h_i + D_i \cdot \cos(V_z) - h_r \]

L'altitude finale est alors simplement :

\[ Alt_B = Alt_A + \Delta H \]

Correction : Calcul de Dénivelée à la Station Totale

Question 1 : Calculer la distance horizontale (Dh)

Principe (le concept physique)

La distance horizontale est la projection de la distance de visée sur un plan parfaitement horizontal. C'est cette distance qui est reportée sur les plans topographiques. On l'obtient par une simple relation de trigonométrie dans le triangle rectangle formé par la visée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La fonction sinus d'un angle dans un triangle rectangle est le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Dans le contexte de l'angle zénithal \(V_z\), le côté "opposé" à l'angle formé avec la verticale est la distance horizontale \(D_h\). Ainsi, \(\sin(V_z) = D_h / D_i\). La valeur du sinus est maximale (égale à 1) pour une visée parfaitement horizontale (\(V_z = 100 \, \text{gon}\)), cas où \(D_h\) est égale à \(D_i\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous tenez une lampe de poche (la station totale) et que vous éclairez un point sur un mur (le prisme). La distance horizontale est la distance entre vous et le mur, mesurée au sol. Elle est toujours plus courte ou égale à la distance directe de votre lampe au point éclairé.

Normes (la référence réglementaire)

Les tolérances de mesure pour les instruments topographiques sont définies par des normes internationales, comme la série ISO 17123. Ces normes spécifient les procédures de test pour déterminer la précision d'un instrument, garantissant que les distances et les angles mesurés sont conformes aux spécifications du fabricant.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Avec un angle zénithal \(V_z\) et une distance inclinée \(D_i\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'instrument est parfaitement calé (l'axe principal est parfaitement vertical) et que le prisme est tenu verticalement sur le point B à l'aide d'une nivelle sphérique. On néglige la courbure terrestre et la réfraction atmosphérique, ce qui est acceptable pour cette distance.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance inclinée, \(D_i = 85.620 \, \text{m}\)

- Angle zénithal, \(V_z = 95.2500 \, \text{gon}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Assurez-vous que votre calculatrice est bien en mode "Grades" ou "Gons" ! Une erreur d'unité d'angle (degrés, radians, grades) est la source d'erreur la plus fréquente en topographie. Un angle zénithal proche de 100 gon signifie que la visée est presque horizontale, donc \(D_h\) sera très proche de \(D_i\).

Schéma (Avant les calculs)

Triangle de la visée

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique directement la formule.

Schéma (Après les calculs)

Triangle de la visée résolu

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La distance horizontale (85.530 m) est très proche de la distance inclinée (85.620 m). La différence n'est que de 9 cm. Cela confirme que la pente du terrain entre les deux points est très faible, ce qui est cohérent avec un angle zénithal proche de 100 gon.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Outre l'erreur d'unité d'angle, une faute de frappe sur la distance inclinée ou l'angle peut fausser tous les calculs qui suivent. Une double vérification des données saisies est une bonne pratique professionnelle.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La distance horizontale est une projection calculée, pas une mesure directe.

- La formule est \( D_h = D_i \cdot \sin(V_z) \).

- La distance horizontale est toujours inférieure ou égale à la distance inclinée.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les anciens topographes utilisaient des "chaînes d'arpenteur" pour mesurer les distances. Pour obtenir la distance horizontale sur un terrain en pente, ils devaient procéder par "sauts de puce" en maintenant la chaîne à l'horizontale, une méthode longue et fastidieuse appelée "chaînage par ressauts".

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle zénithal avait été de 110 gon (visée plongeante), quelle aurait été la distance horizontale en m ?

Question 2 : Calculer la dénivelée brute instrumentale

Principe (le concept physique)

La dénivelée brute est la différence d'altitude entre l'axe de l'instrument (l'axe des tourillons) et le centre du prisme visé. C'est le côté vertical du triangle rectangle de la visée. Elle ne représente pas encore la différence d'altitude entre les points au sol.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La fonction cosinus est utilisée ici. Le cosinus de l'angle zénithal est le rapport du côté adjacent (la dénivelée brute) sur l'hypoténuse (\(D_i\)). Le cosinus est positif pour un angle entre 0 et 100 gon (visée vers le haut), nul pour 100 gon (visée horizontale) et négatif pour un angle entre 100 et 200 gon (visée vers le bas). Le signe du résultat indique donc directement le sens de la pente.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez la dénivelée brute comme la hauteur entre le "regard" de l'instrument et le centre du prisme. Si vous devez lever la tête pour viser le prisme, cette dénivelée est positive. Si vous devez baisser la tête, elle est négative. C'est une information purement instrumentale.

Normes (la référence réglementaire)

Les formats de données brutes des carnets de levé électroniques (comme le GSI de Leica ou le SDR de Sokkia) ont des champs standardisés pour enregistrer la distance inclinée et l'angle zénithal. Ces formats garantissent que les logiciels de calcul topographique peuvent importer et traiter correctement les données de n'importe quel instrument.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Avec un angle zénithal \(V_z\) et une distance inclinée \(D_i\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la propagation du signal du distancemètre est homogène et que les corrections atmosphériques (basées sur la température et la pression) ont été correctement appliquées par l'instrument ou sont négligeables pour cette distance.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance inclinée, \(D_i = 85.620 \, \text{m}\)

- Angle zénithal, \(V_z = 95.2500 \, \text{gon}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour un angle Vz proche de 100 gon, on peut faire une estimation rapide. L'angle par rapport à l'horizontale est \(100 - 95.25 = 4.75 \, \text{gon}\). La pente est d'environ 4.75%. La dénivelée brute sera donc approximativement \(85.6 \, \text{m} \times 4.75\% \times (\pi/200)\), ce qui donne une idée de l'ordre de grandeur avant le calcul précis.

Schéma (Avant les calculs)

Triangle de la visée

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule, toujours avec la calculatrice en grades.

Schéma (Après les calculs)

Triangle de la visée résolu

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le signe positif confirme que le prisme est plus haut que l'axe des tourillons de l'instrument. La valeur de +6.387 m représente une montée significative entre l'appareil et la cible.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Le signe est crucial ! Un angle zénithal inférieur à 100 gon (visée montante) donnera un cosinus positif, donc une dénivelée positive. Un angle supérieur à 100 gon (visée descendante) donnera un cosinus négatif, donc une dénivelée négative. Notre angle de 95.25 gon indique une légère montée.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La dénivelée brute est la différence d'altitude entre l'instrument et le prisme.

- La formule est \( \Delta H_{\text{brute}} = D_i \cdot \cos(V_z) \).

- Le signe du résultat est directement lié à la direction de la visée (montante ou descendante).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les premiers instruments de nivellement, comme le niveau d'Egsault, ne mesuraient pas d'angle vertical. Ils étaient conçus pour garantir une visée parfaitement horizontale. La dénivelée était alors lue directement sur une grande règle graduée, la "mire", tenue sur le point à mesurer.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle zénithal avait été de 105 gon, quelle aurait été la dénivelée brute en m ? (N'oubliez pas le signe)

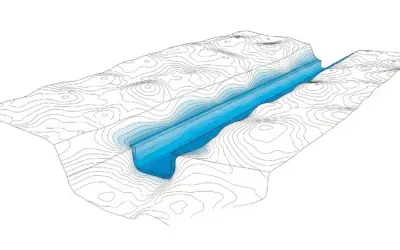

Question 3 : Calculer la dénivelée corrigée (ΔH)

Principe (le concept physique)

La dénivelée brute ne concerne que les instruments. Pour obtenir la dénivelée entre les points au sol, il faut "descendre" de l'instrument au point A (en ajoutant \(h_i\)) et "remonter" du prisme au point B (en soustrayant \(h_r\)). Cette double correction permet de passer de la géométrie de la mesure à la géométrie du terrain.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le calcul complet peut être vu comme un cheminement vertical. On part de l'altitude du point A au sol. On "monte" jusqu'à l'axe de l'instrument (on ajoute \(h_i\)). De là, on suit la visée, ce qui nous amène à une altitude supérieure ou inférieure (on ajoute la dénivelée brute \(\Delta H_{\text{brute}}\), qui peut être positive ou négative). Enfin, on "descend" du centre du prisme jusqu'au point B au sol (on soustrait \(h_r\)). Le résultat est la position verticale de B par rapport à A.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme monter sur un escabeau pour regarder par-dessus un mur. Pour connaître la différence de hauteur entre le sol de votre côté et le sol de l'autre côté, il ne suffit pas de savoir de combien vous avez levé ou baissé les yeux. Il faut connaître la hauteur de votre escabeau (\(h_i\)) et la hauteur de l'objet que vous visez sur le mur (\(h_r\)).

Normes (la référence réglementaire)

Les procédures de levé topographique exigent que la hauteur de l'instrument (\(h_i\)) soit mesurée et notée à chaque mise en station. De même, la hauteur du prisme (\(h_r\)) doit être vérifiée régulièrement, car une canne télescopique peut glisser. Ces mesures font partie intégrante de la traçabilité et de la qualité d'un levé.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule complète est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les hauteurs \(h_i\) et \(h_r\) ont été mesurées avec précision, perpendiculairement au sol (verticalement), et qu'elles correspondent bien à la distance entre le point au sol et, respectivement, l'axe des tourillons de l'instrument et le centre optique du prisme.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Hauteur de l'instrument, \(h_i = 1.650 \, \text{m}\)

- Hauteur du prisme, \(h_r = 1.800 \, \text{m}\)

- Dénivelée brute, \(\Delta H_{\text{brute}} = +6.387 \, \text{m}\) (du calcul Q2)

Astuces(Pour aller plus vite)

Regroupez les termes constants : calculez d'abord la différence \(h_i - h_r\). Ici, \(1.650 - 1.800 = -0.150 \, \text{m}\). Il suffit ensuite d'ajouter ce résultat à la dénivelée brute : \(6.387 - 0.150 = 6.237 \, \text{m}\). C'est plus rapide si vous avez de nombreux points à calculer avec les mêmes hauteurs.

Schéma (Avant les calculs)

Correction des hauteurs

Calcul(s) (l'application numérique)

On effectue la somme algébrique.

Schéma (Après les calculs)

Dénivelée Corrigée entre A et B

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La dénivelée finale (6.237 m) est légèrement inférieure à la dénivelée brute (6.387 m). Cela s'explique logiquement par le fait que le prisme était plus haut que l'instrument (\(h_r > h_i\)). La correction a donc légèrement "fait descendre" le point final.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus classique est d'inverser les signes ou les hauteurs : on ajoute toujours la hauteur de l'instrument (\(h_i\)) et on soustrait toujours la hauteur de la cible (\(h_r\)). Une bonne méthode mnémotechnique est "on part de \(h_i\), on arrive à \(h_r\)".

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La dénivelée corrigée est la vraie différence d'altitude entre les points au sol.

- La formule est \( \Delta H = h_i + \Delta H_{\text{brute}} - h_r \).

- Elle tient compte des hauteurs de l'opérateur et de son aide.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour minimiser les erreurs de mesure de hauteur et simplifier les calculs, les topographes essaient parfois d'utiliser une hauteur de prisme égale à la hauteur de l'instrument (\(h_r = h_i\)). Dans ce cas particulier, les deux termes s'annulent et la formule se simplifie en \( \Delta H = \Delta H_{\text{brute}} \).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la hauteur du prisme (\(h_r\)) avait été de 2.000 m, quelle aurait été la dénivelée corrigée en m ?

Question 4 : Calculer l'altitude finale du point B

Principe (le concept physique)

L'altitude est une coordonnée verticale absolue, généralement rattachée à un système de référence national (comme l'IGN69 en France). Une fois que la dénivelée (la différence d'altitude) entre un point connu A et un point inconnu B est calculée, il suffit de l'ajouter algébriquement à l'altitude de A pour obtenir celle de B.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le calcul d'altitude est un processus de "transport". On "transporte" une altitude connue le long d'un vecteur de dénivelée. C'est le principe de base du nivellement. En partant d'un point de référence (un "repère de nivellement"), on peut déterminer l'altitude de toute une zone par une succession de stations et de visées, propageant l'information d'altitude de point en point.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme donner une direction sur une carte. Si je vous dis "avancez de 6.237 mètres vers le haut" (la dénivelée), vous devez connaître votre point de départ (l'altitude de A) pour savoir où vous arriverez. L'altitude de départ est la référence indispensable.

Normes (la référence réglementaire)

Les réseaux de points géodésiques nationaux (comme le RGF93 pour la planimétrie et le Nivellement Général de la France - NGF pour l'altimétrie) fournissent des points de référence officiels, matérialisés par des bornes, dont les coordonnées et altitudes sont connues avec une grande précision. Tout levé topographique légal doit être rattaché à ces systèmes.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule est une simple addition :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'altitude du point de départ A est parfaitement connue et exempte d'erreur. Dans la réalité, cette altitude de départ a sa propre incertitude, qui se propagera dans le calcul de l'altitude du point B.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude du point A, \(Alt_A = 125.450 \, \text{m}\)

- Dénivelée corrigée, \(\Delta H = +6.237 \, \text{m}\) (du calcul Q3)

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant même de calculer, vérifiez la cohérence du résultat attendu. Le terrain monte-t-il visiblement ? L'angle Vz est-il inférieur à 100 gon ? Si oui, l'altitude de B doit être supérieure à celle de A. Ce simple contrôle de bon sens permet d'éviter les erreurs de signe.

Schéma (Avant les calculs)

Transport d'altitude

Calcul(s) (l'application numérique)

On effectue l'addition.

Schéma (Après les calculs)

Altitude finale calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le point B est à une altitude de 131.687 m. Cette valeur, associée à ses coordonnées X et Y, définit complètement la position du point dans l'espace. C'est l'information finale que le topographe cherchait à obtenir pour ce point.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à bien respecter le signe de la dénivelée. Si la dénivelée avait été négative (descente), il aurait fallu la soustraire. Une erreur de signe ici est une erreur grossière qui peut avoir des conséquences importantes sur un chantier (par exemple, une pente d'écoulement inversée).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'altitude finale est le but du calcul de nivellement trigonométrique.

- La formule est une simple somme : \( Alt_B = Alt_A + \Delta H \).

- La précision de l'altitude finale dépend de la précision de toutes les mesures précédentes.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

L'altitude affichée par un GPS de smartphone est souvent une altitude "ellipsoïdale" (par rapport à un modèle mathématique lisse de la Terre) et peut différer de plusieurs dizaines de mètres de l'altitude "orthométrique" (par rapport au niveau moyen des mers, le géoïde) utilisée par les topographes et les ingénieurs.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'altitude de départ (\(Alt_A\)) avait été de 200.000 m, quelle aurait été l'altitude finale de B en m ?

Outil Interactif : Paramètres de Visée

Modifiez les paramètres de la visée pour voir leur influence sur l'altitude calculée.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Le Saviez-Vous ?

L'unité "grade" ou "gon" est très utilisée en topographie car elle divise l'angle droit en 100 unités, ce qui simplifie les calculs mentaux et les conversions. Un tour complet fait 400 gon. Cette division décimale est plus intuitive que le système sexagésimal (degrés, minutes, secondes) pour de nombreuses applications de terrain.

Foire Aux Questions (FAQ)

Doit-on toujours tenir compte de la courbure de la Terre ?

Pour des visées courtes comme dans cet exercice (moins de 200-300 mètres), l'effet de la courbure terrestre et de la réfraction atmosphérique est négligeable. Pour des mesures de haute précision sur de longues distances (nivellement direct, géodésie), il devient indispensable d'appliquer des corrections spécifiques pour compenser ces phénomènes.

Que se passe-t-il si on se trompe en mesurant la hauteur du prisme ?

Une erreur sur la hauteur du prisme (\(h_r\)) ou de l'instrument (\(h_i\)) se répercute directement et intégralement sur le calcul de la dénivelée et donc sur l'altitude finale. Si vous mesurez une hauteur de prisme de 1.850 m mais que vous entrez 1.800 m dans vos calculs, toutes les altitudes calculées à partir de ce point seront fausses de 5 cm. C'est une source d'erreur fréquente qui demande une grande rigueur.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un angle zénithal de 200 gon correspond à une visée...

2. Si vous augmentez la hauteur de l'instrument (\(h_i\)) sans changer la hauteur du prisme (\(h_r\)), la dénivelée calculée (\(\Delta H\)) va...

- Station Totale

- Instrument de mesure électronique qui combine un théodolite (mesure d'angles) et un distancemètre (mesure de distances). C'est l'outil de base du topographe moderne.

- Angle Zénithal (Vz)

- Angle mesuré dans un plan vertical, depuis la direction du zénith (la verticale "vers le haut") jusqu'à la ligne de visée. 100 gon correspond à l'horizontale.

- Dénivelée (ΔH)

- Différence d'altitude entre deux points. Elle est positive dans le cas d'une montée (du premier point vers le second) et négative pour une descente.

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires