Application d'un Facteur d'Échelle (Altimétrie et Projection)

Contexte : Pourquoi une distance mesurée n'est jamais la distance sur la carte ?

En topographie de précision, la distance mesurée sur le terrain avec un tachéomètre (la "distance naturelle") n'est que le point de départ. Pour la représenter sur une carte plane, elle doit subir une série de corrections. D'abord, si la mesure est en pente, il faut la réduire à l'horizontale. Ensuite, cette distance horizontale, mesurée à une certaine altitude, doit être ramenée à une surface de référence commune (l'ellipsoïde, une approximation du niveau de la mer). Enfin, cette distance sur la surface courbe de la Terre doit être transformée pour tenir sur une carte plane via une projection cartographique, ce qui introduit une dernière déformation quantifiée par le facteur d'échelleAussi appelé module linéaire, c'est un coefficient qui corrige la déformation de distance due à la projection d'une surface courbe (la Terre) sur un plan (la carte).. Comprendre ces trois étapes est fondamental pour passer d'une mesure brute à une coordonnée juste.

Remarque Pédagogique : Cet exercice illustre la chaîne de calcul complète pour transformer une distance brute mesurée sur le terrain en une distance finale sur une carte en projection Lambert. Chaque étape représente une correction géométrique essentielle à la rigueur topographique.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer une distance horizontale à partir d'une distance en pente et d'une dénivelée.

- Appliquer la réduction à l'ellipsoïde en fonction de l'altitude moyenne.

- Comprendre et appliquer le facteur d'échelle (module linéaire) d'une projection.

- Quantifier l'écart total entre la distance mesurée et la distance cartographique finale.

Données de l'étude

Schéma de la mesure sur le terrain

- Distance naturelle (en pente) mesurée entre A et B : \( D_n = 852.456 \, \text{m} \)

- Altitude du point A : \( z_A = 122.50 \, \text{m} \)

- Altitude du point B : \( z_B = 157.80 \, \text{m} \)

- Rayon moyen de la Terre (pour le calcul de réduction) : \( R = 6371 \, \text{km} \)

- Facteur d'échelle de la projection Lambert-93 dans la zone : \( k = 0.99987 \)

Questions à traiter

- Calculer la distance réduite à l'horizontale (\(D_h\)).

- Calculer la distance réduite à l'ellipsoïde (\(D_0\)).

- Calculer la distance finale dans le système de projection (\(D_p\)).

- Calculer la correction totale en millimètres entre la distance naturelle mesurée et la distance projetée finale.

Correction : Application d'un Facteur d'Échelle (Altimétrie et Projection)

Question 1 : Calculer la distance réduite à l'horizontale (\(D_h\))

Principe (le concept physique)

La distance mesurée par un appareil est la distance directe (en pente) entre deux points. Pour la représenter sur un plan, qui est par définition horizontal, il faut trouver sa projection horizontale. En utilisant la différence d'altitude (\(\Delta z\)) entre les deux points, on peut former un triangle rectangle où la distance en pente (\(D_n\)) est l'hypoténuse. La distance horizontale (\(D_h\)) est l'un des côtés de l'angle droit, calculable par le théorème de Pythagore.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Cette correction est la plus importante en termes de magnitude dans les zones avec du relief. La formule exacte est \(D_h = \sqrt{D_n^2 - \Delta z^2}\). Pour les très faibles pentes, les topographes utilisaient autrefois des formules approchées, mais avec les outils de calcul modernes, on utilise toujours la formule exacte. Cette étape est fondamentale et précède toutes les autres réductions.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Assurez-vous que toutes vos unités sont cohérentes. Ici, tout est en mètres, donc il n'y a pas de conversion à faire. L'erreur serait de mélanger des kilomètres et des mètres. La première étape est toujours de calculer la dénivelée \(\Delta z = |z_B - z_A|\).

Normes (la référence réglementaire)

Principes de la Géodésie : Les calculs de réduction de distance sont un pilier de la géodésie et de la topographie. Tous les manuels et cours de référence (comme ceux de l'IGN/ENSG en France) décrivent cette première étape comme le passage de la "mesure brute" à la "mesure corrigée de la pente".

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la mesure de distance et les altitudes sont exemptes d'erreur de mesure. En réalité, chaque mesure est entachée d'une incertitude qui se propagerait dans les calculs via des méthodes de compensation (ex: moindres carrés).

Formule(s) (l'outil mathématique)

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance naturelle : \(D_n = 852.456 \, \text{m}\)

- Altitude A : \(z_A = 122.50 \, \text{m}\)

- Altitude B : \(z_B = 157.80 \, \text{m}\)

Calcul(s) (l'application numérique)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La distance horizontale est plus courte que la distance mesurée en pente, ce qui est logique. La correction est d'environ 73 cm (852.456 - 851.725). C'est une correction significative qui ne peut être ignorée dans des travaux de précision.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape est obligatoire car les systèmes de coordonnées et les cartes sont définis sur un plan ou une surface de référence horizontale (l'ellipsoïde). On ne peut pas utiliser directement une distance en 3D (la mesure en pente) pour des calculs en 2D.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Inverser les termes dans la racine : Il faut toujours soustraire le carré de la dénivelée du carré de l'hypoténuse (\(D_n\)). L'inverse donnerait une racine carrée d'un nombre négatif, ce qui est impossible.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer !

Question 2 : Calculer la distance réduite à l'ellipsoïde (\(D_0\))

Principe (le concept physique)

La distance horizontale \(D_h\) a été calculée à l'altitude moyenne des points A et B. Or, toutes les cartes sont basées sur une surface de référence unique, l'ellipsoïde (niveau zéro). Une distance de 1 km mesurée en altitude "couvre" un arc plus grand sur l'ellipsoïde qu'une distance de 1 km mesurée au niveau de la mer. Il faut donc réduire notre distance horizontale à son équivalent sur l'ellipsoïde en utilisant une simple proportionnalité basée sur le théorème de Thalès, impliquant le rayon terrestre et l'altitude moyenne.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le rapport de réduction est \(\frac{R}{R+z_m}\), où \(R\) est le rayon de l'ellipsoïde et \(z_m\) l'altitude moyenne de la mesure. Ce rapport est toujours légèrement inférieur à 1. Plus on est en altitude, plus ce rapport est petit et plus la correction est importante. Pour des travaux de très haute précision, on utilise un rayon de courbure local de l'ellipsoïde plutôt qu'un rayon moyen, mais pour la plupart des applications, le rayon moyen est suffisant.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : La première étape de ce calcul est de déterminer l'altitude moyenne \(z_m = (z_A + z_B) / 2\). Ensuite, assurez-vous que le rayon \(R\) et l'altitude \(z_m\) sont dans la même unité (généralement des mètres) avant de les additionner.

Normes (la référence réglementaire)

Systèmes Géodésiques (ex: RGF93) : Les systèmes géodésiques nationaux et mondiaux définissent précisément l'ellipsoïde de référence utilisé (par exemple, GRS80 pour le RGF93 en France). Le choix du rayon \(R\) doit être cohérent avec l'ellipsoïde du système de coordonnées de destination.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On utilise un rayon terrestre moyen sphérique, ce qui est une simplification. L'ellipsoïde n'est pas une sphère parfaite, mais pour une distance de moins d'un kilomètre, l'impact de cette simplification est négligeable par rapport aux autres corrections.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance horizontale : \(D_h = 851.725 \, \text{m}\)

- Altitude moyenne : \(z_m = (122.50 + 157.80) / 2 = 140.15 \, \text{m}\)

- Rayon terrestre : \(R = 6371000 \, \text{m}\)

Calcul(s) (l'application numérique)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La distance est encore réduite, cette fois d'environ 19 mm. C'est une correction faible mais indispensable pour la cohérence des calculs sur de grandes zones. Elle montre que notre mesure "en l'air" est légèrement plus grande que son ombre sur l'ellipsoïde.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette réduction garantit que toutes les mesures, qu'elles soient prises en plaine ou en montagne, sont ramenées à une surface de référence unique. Sans cela, il serait impossible de "raccorder" correctement des mesures prises à des altitudes différentes.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Inverser le rapport : Le rapport de réduction doit être inférieur à 1. Si vous calculez \((R+z_m)/R\), vous allez agrandir la distance, ce qui est physiquement incorrect.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer !

Question 3 : Calculer la distance finale dans le système de projection (\(D_p\))

Principe (le concept physique)

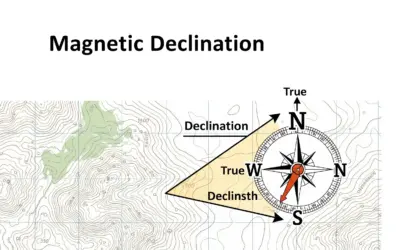

Il est mathématiquement impossible de représenter une surface courbe (la Terre) sur un plan sans la déformer. Une projection cartographique est une recette mathématique pour "aplatir" la Terre. Ce processus étire ou comprime les distances. Le facteur d'échelle (ou module linéaire) \(k\) quantifie cette déformation en un point donné. S'il est inférieur à 1, les distances sont réduites ; s'il est supérieur à 1, elles sont agrandies. Pour obtenir la distance finale sur la carte, on multiplie la distance sur l'ellipsoïde par ce facteur.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans une projection conique conforme comme le Lambert-93, le facteur d'échelle varie avec la latitude. Il est exactement égal à 1 sur deux parallèles dits "sécants" ou "automecoïques". Entre ces parallèles, il est inférieur à 1 (réduction), et à l'extérieur, il est supérieur à 1 (agrandissement). La valeur de 0.99987 indique que notre zone se situe entre les deux parallèles de référence, où les distances sur la carte sont légèrement plus petites que sur l'ellipsoïde.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : Le facteur d'échelle est un nombre sans unité, très proche de 1. C'est un simple coefficient multiplicateur à appliquer à la distance sur l'ellipsoïde \(D_0\). Ne le confondez pas avec l'échelle de la carte (ex: 1/5000), qui est un concept différent servant à la représentation graphique finale.

Normes (la référence réglementaire)

Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000 : Ce décret rend le système RGF93 et sa projection associée Lambert-93 obligatoires pour tous les travaux de l'État et des collectivités locales en France métropolitaine. Le facteur d'échelle est une composante intrinsèque de cette projection.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que le facteur d'échelle \(k\) est constant sur toute la longueur du segment AB. C'est une excellente approximation pour une distance de moins d'un kilomètre, car \(k\) varie très lentement.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance à l'ellipsoïde : \(D_0 = 851.706 \, \text{m}\)

- Facteur d'échelle : \(k = 0.99987\)

Calcul(s) (l'application numérique)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La distance est à nouveau réduite, cette fois d'environ 11 cm. C'est la dernière étape de la transformation de notre mesure de terrain. La distance \(D_p\) est la "vraie" distance entre les coordonnées planes des points A et B dans le système Lambert-93.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette correction est la clé de voûte des systèmes de projection. Elle assure que les calculs de distance, de surface et d'angle effectués à partir des coordonnées planes sont mathématiquement cohérents et peuvent être rapportés au terrain en appliquant les corrections inverses.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Diviser au lieu de multiplier : Le facteur d'échelle est un multiplicateur. Diviser par \(k\) serait l'opération inverse, pour passer de la carte à l'ellipsoïde.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer !

Question 4 : Calculer la correction totale

Principe (le concept physique)

La correction totale est simplement la différence arithmétique entre la distance que le géomètre a mesurée au départ (\(D_n\)) et le résultat final de tous les calculs de réduction (\(D_p\)). Cela permet de quantifier l'impact cumulé de la géométrie (pente, altitude, projection) sur la mesure brute.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La correction totale peut être décomposée : \( \text{Correction} = D_n - D_p = (D_n - D_h) + (D_h - D_0) + (D_0 - D_p) \). On peut ainsi analyser la part de chaque effet : la correction de pente, la correction d'altitude, et la correction de projection. Dans notre cas, la correction de pente est la plus importante, suivie de la correction de projection, et enfin de la correction d'altitude.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Point Clé : La question demande le résultat en millimètres, ce qui est courant pour exprimer des corrections topographiques. N'oubliez pas de multiplier le résultat final en mètres par 1000 pour obtenir des millimètres.

Normes (la référence réglementaire)

Spécifications Techniques de Chantier : Pour les grands projets de génie civil, les cahiers des charges imposent souvent des tolérances maximales sur les mesures. Le calcul de ces corrections est essentiel pour prouver que les mesures implantées respectent les tolérances du projet par rapport aux coordonnées du plan.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les formules de réduction utilisées sont suffisamment précises pour l'objectif visé. Pour des calculs à l'échelle d'un pays, des formules plus complexes tenant compte de la forme exacte de l'ellipsoïde seraient nécessaires.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance naturelle : \(D_n = 852.456 \, \text{m}\)

- Distance projetée : \(D_p = 851.595 \, \text{m}\)

Calcul(s) (l'application numérique)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une correction totale de 86.1 cm sur une distance de 852 m est énorme ! Cela représente une erreur relative d'environ 1/1000. Ignorer ces corrections conduirait à des implantations complètement fausses sur un chantier et à des plans incohérents.

Justifications (le pourquoi de cette étape)

Cette étape finale synthétise l'ensemble du processus et met en évidence l'importance de ne négliger aucune des réductions. Elle permet de prendre conscience de l'écart entre le monde réel (mesure 3D) et sa modélisation mathématique sur une carte (coordonnées 2D).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Erreur d'arrondi : En enchaînant les calculs, il est crucial de conserver un maximum de décimales dans les résultats intermédiaires (\(D_h\), \(D_0\)) pour ne pas introduire d'erreur d'arrondi significative dans le résultat final.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

À vous de jouer !

Outil Interactif : Calculateur de Réduction de Distance

Modifiez les paramètres pour voir leur influence sur les différentes distances.

Paramètres de la Mesure

Distances Calculées

Pour Aller Plus Loin : Combinaison des Échelles

Un seul calcul ? Oui ! On peut combiner toutes les réductions en un seul "facteur de réduction combiné". Ce facteur est le produit du rapport de réduction à l'ellipsoïde et du facteur d'échelle de la projection. La distance projetée est alors simplement la distance horizontale multipliée par ce facteur combiné. C'est ce que font les logiciels de calcul topographique pour optimiser les traitements.

Le Saviez-Vous ?

La France a changé son système de projection officiel en 2000, passant du système Lambert II étendu (basé sur l'ellipsoïde de Clarke 1880) au Lambert-93 (basé sur l'ellipsoïde GRS80, compatible avec le GPS). Ce changement a obligé à recalculer les coordonnées de millions de points sur tout le territoire, un travail de titan pour l'IGN.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le facteur d'échelle n'est-il pas simplement 1 partout ?

Parce qu'il est impossible de représenter une sphère sur un plan sans déformation. Les projections cartographiques essaient de minimiser ces déformations, mais elles sont inévitables. En choisissant un facteur d'échelle légèrement inférieur à 1 au centre de la zone de projection, on s'assure que les déformations (en agrandissement et en réduction) sont réparties et minimisées sur l'ensemble du territoire couvert par la projection.

Doit-on appliquer ces corrections pour un plan de maison ?

Non. Pour des distances très courtes (quelques dizaines de mètres) et sur un terrain quasi plat, ces corrections sont totalement négligeables (inférieures au millimètre). Elles ne deviennent pertinentes que pour des levés topographiques couvrant des centaines de mètres ou des kilomètres, ou dans des zones à fort relief.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si on mesure une distance en haute montagne (ex: 3000 m d'altitude) par rapport à une mesure en plaine (ex: 100 m), la correction de réduction à l'ellipsoïde sera :

2. Un facteur d'échelle \(k = 1.00005\) signifie que sur la carte, les distances sont :

- Distance Naturelle (\(D_n\))

- Distance mesurée directement sur le terrain suivant la pente, entre deux points.

- Distance Réduite à l'Horizontale (\(D_h\))

- Projection de la distance naturelle sur un plan horizontal. C'est la distance que l'on verrait sur une carte si la Terre était plate.

- Distance sur l'Ellipsoïde (\(D_0\))

- Distance horizontale ramenée à la surface de référence mathématique de la Terre (niveau zéro).

- Distance Projetée (\(D_p\))

- Distance finale sur le plan de la carte, après application des déformations dues à la projection cartographique.

- Facteur d'Échelle (k)

- Coefficient (proche de 1) qui quantifie l'altération (agrandissement ou réduction) des longueurs lors du passage de l'ellipsoïde à la carte plane.

D’autres exercices de Fondamentaux de la topographie:

0 commentaires