Altitude d'un Point Inaccessible par Double Visée

Contexte : La mesure à distance, un défi classique en topographie.

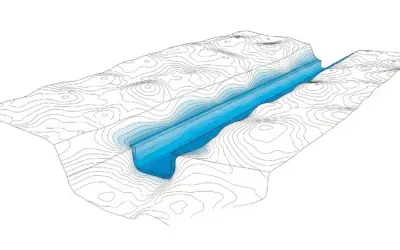

En topographieTechnique qui a pour objet l'exécution, l'exploitation et la représentation graphique des mesures effectuées sur le terrain pour établir des plans et des cartes., il est fréquent de devoir déterminer l'altitude d'un point inaccessible, comme le sommet d'un clocher, une antenne ou un pic montagneux. Le nivellement indirect trigonométriqueMéthode de détermination des dénivelées basée sur la mesure d'angles verticaux et de distances. Contrairement au nivellement direct (avec un niveau), il permet de viser des points très hauts ou très bas. est la méthode de choix pour ce type de problème. La technique de la double viséeAussi appelée "double station", cette méthode consiste à mesurer le point inaccessible depuis deux stations connues. Cela permet de calculer les distances par triangulation et de vérifier la cohérence des résultats, augmentant ainsi la précision et la fiabilité de la mesure., utilisant un tachéomètreInstrument de géomètre (aussi appelé station totale) qui mesure les angles horizontaux, les angles verticaux et les distances. C'est l'outil de base pour tous les travaux de levé topographique., permet de s'affranchir de la mesure directe de la distance horizontale jusqu'au point et d'obtenir une altitude précise par triangulation. Cet exercice vous guidera à travers la méthodologie et les calculs complets de cette technique fondamentale.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est une synthèse parfaite des compétences du topographe. Il combine la mesure sur le terrain (angles, distances), la géométrie dans l'espace (triangles) et la trigonométrie. Chaque étape du calcul correspond à une étape logique de la résolution sur le terrain, depuis la mise en station jusqu'à l'exploitation des données.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre le principe de la triangulation pour déterminer des distances inaccessibles.

- Appliquer la loi des sinusRelation mathématique dans un triangle qui lie la longueur des côtés au sinus de leurs angles opposés. C'est un outil fondamental en triangulation pour calculer des longueurs de côtés inconnus. dans un triangle quelconque.

- Calculer une dénivelée à partir d'une distance horizontale et d'un angle vertical.

- Déterminer l'altitude d'un point par deux méthodes indépendantes pour vérification.

- Se familiariser avec les unités et les conventions de la topographie (grades ou degrés, mètres).

Données de l'étude

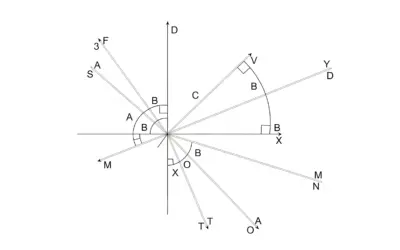

Schéma du levé topographique

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Altitude de la station A | \(Alt_A\) | 152.45 | \(\text{m}\) |

| Hauteur de l'instrument en A | \(h_A\) | 1.68 | \(\text{m}\) |

| Altitude de la station B | \(Alt_B\) | 151.92 | \(\text{m}\) |

| Hauteur de l'instrument en B | \(h_B\) | 1.71 | \(\text{m}\) |

| Distance horizontale A-B | \(D_{AB}\) | 85.62 | \(\text{m}\) |

| Angle horizontal en A (\(\widehat{PAB}\)) | \(\alpha\) | 72.542 | \(\text{gon}\) |

| Angle horizontal en B (\(\widehat{PBA}\)) | \(\beta\) | 80.118 | \(\text{gon}\) |

| Angle vertical depuis A vers P | \(V_A\) | 25.325 | \(\text{gon}\) |

| Angle vertical depuis B vers P | \(V_B\) | 26.841 | \(\text{gon}\) |

Questions à traiter

- Calculer la valeur de l'angle \(\gamma\) au sommet P du triangle horizontal APB.

- En utilisant la loi des sinus, calculer les distances horizontales \(D_{AP}\) et \(D_{BP}\).

- Calculer la dénivelée \(\Delta H_{AP}\) entre l'axe optique de l'instrument en A et le point P.

- En déduire une première estimation de l'altitude du point P (\(Alt_{P1}\)) à partir de la station A.

- Calculer la dénivelée \(\Delta H_{BP}\) et en déduire une seconde estimation de l'altitude du point P (\(Alt_{P2}\)) à partir de la station B.

- Comparer les deux altitudes obtenues et conclure en donnant l'altitude finale du point P.

Les bases du Nivellement Indirect

Avant de commencer les calculs, revoyons les principes fondamentaux de cette méthode.

1. La Résolution du Triangle (Loi des Sinus) :

Le cœur de la méthode est de créer un triangle horizontal (APB) dont on connaît une base (\(D_{AB}\)) et deux angles (\(\alpha\) et \(\beta\)). La trigonométrie nous permet de "résoudre" ce triangle, c'est-à-dire de calculer toutes ses dimensions. La loi des sinus est l'outil parfait pour cela :

\[ \frac{D_{AB}}{\sin(\gamma)} = \frac{D_{BP}}{\sin(\alpha)} = \frac{D_{AP}}{\sin(\beta)} \]

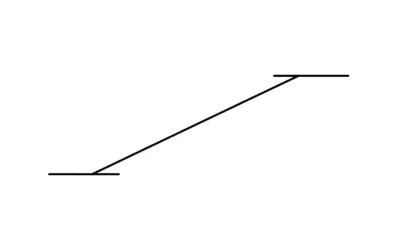

2. Le Calcul de la Dénivelée :

Une fois la distance horizontale \(D\) jusqu'au point P connue, on peut calculer la dénivelée \(\Delta H\) entre l'instrument et P. C'est un simple calcul de trigonométrie dans un triangle rectangle vertical :

\[ \Delta H = D_{\text{horizontal}} \cdot \tan(V) \]

Où \(V\) est l'angle vertical mesuré.

3. Le Calcul d'Altitude :

L'altitude finale du point P est obtenue en ajoutant la dénivelée calculée à l'altitude de l'axe optique de l'instrument. L'altitude de l'axe optique est simplement l'altitude de la station plus la hauteur de l'instrument.

\[ \text{Alt}_P = (\text{Alt}_{\text{Station}} + h_{\text{instrument}}) + \Delta H \]

La double mesure depuis A et B permet d'obtenir deux résultats qui doivent être très proches, garantissant ainsi l'absence d'erreur grossière.

Correction : Altitude d'un Point Inaccessible par Double Visée

Question 1 : Calculer l'angle au sommet γ

Principe (le concept physique)

Dans tout triangle plan, la somme des angles internes est une constante. En géométrie euclidienne, cette somme vaut 180° ou 200 grades (gon). Puisque nous connaissons deux angles du triangle horizontal APB, nous pouvons en déduire le troisième par une simple soustraction. Cet angle au sommet est crucial pour appliquer la loi des sinus.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La projection de la figure 3D sur un plan horizontal crée un triangle (A, B, P'). Ce triangle contient toutes les informations planimétriques. Le calcul de l'angle manquant est la première étape de la "résolution de triangle", une procédure standard en géodésie pour déterminer les coordonnées d'un point à partir d'autres points connus.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous êtes à un carrefour et que vous voyez deux amis, l'un sur une route, l'autre sur une autre. Vous pouvez mesurer les angles entre votre direction et chacun de vos amis. Si vous connaissez la distance entre vos amis, vous pourriez, avec ces angles, calculer à quelle distance vous vous trouvez de chacun. C'est exactement ce que nous faisons ici, mais de manière inversée : nous sommes les amis et nous visons le carrefour.

Normes (la référence réglementaire)

Les calculs de triangulation et de polygonation sont la base des canevas planimétriques et altimétriques nationaux (par exemple, le RGF93 en France). Les tolérances de fermeture angulaire des triangles sont strictement réglementées pour garantir l'homogénéité du réseau national.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La somme des angles dans un triangle est de 200 gon.

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les mesures d'angles sont parfaites et que le terrain peut être assimilé à un plan local sur la zone de mesure (on néglige la courbure de la Terre).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Angle en A, \(\alpha = 72.542 \, \text{gon}\)

- Angle en B, \(\beta = 80.118 \, \text{gon}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Avant de calculer, faites une estimation mentale. Les deux angles connus sont autour de 70-80 gon. Leur somme est d'environ 150 gon. L'angle manquant doit donc être autour de 200 - 150 = 50 gon. Cela vous donne un ordre de grandeur pour vérifier votre calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Triangle Horizontal Projeté

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Triangle Horizontal Résolu (Angles)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La détermination de cet angle est une étape purement géométrique mais indispensable. Elle "verrouille" la forme du triangle au sol et nous permet de passer des mesures angulaires aux mesures de distance à l'étape suivante. Sans cet angle, impossible de progresser.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est d'utiliser 180° au lieu de 200 gon si les données sont en grades. Vérifiez toujours l'unité angulaire de vos données avant de commencer le moindre calcul. Une autre erreur est de mal reporter les chiffres, une double vérification est toujours utile.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La somme des angles d'un triangle est de 200 gon.

- Le calcul de l'angle manquant est la première étape de la résolution d'un triangle.

- Cette étape est purement planimétrique (vue de dessus).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Sur de très grandes distances (plusieurs kilomètres), la somme des angles d'un triangle tracé sur la surface de la Terre n'est plus de 200 gon ! À cause de la courbure terrestre, le triangle est "sphérique" et la somme de ses angles est toujours supérieure à 200 gon. Cet "excès sphérique" est calculé et corrigé en géodésie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle β était de 95.000 gon, quel serait l'angle γ en gon ?

Question 2 : Calculer les distances horizontales D_AP et D_BP

Principe (le concept physique)

La loi des sinus établit une proportionnalité entre la longueur d'un côté d'un triangle et le sinus de l'angle opposé. Ayant maintenant tous les angles et la longueur d'un côté (la base AB), nous pouvons calculer la longueur des deux autres côtés, c'est-à-dire les distances horizontales de chaque station au point inaccessible P.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La loi des sinus est une relation fondamentale en trigonométrie plane. Elle découle directement de la formule de l'aire d'un triangle (Aire = ½ ab sin(C)). En exprimant l'aire de trois manières différentes, on démontre que le rapport a/sin(A) = b/sin(B) = c/sin(C) est constant pour un triangle donné. C'est l'outil de base pour résoudre les triangles quand on connaît un côté et deux angles (cas "AAS" ou "ASA").

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à la loi des sinus comme à une "règle de trois" pour les triangles. Le rapport "longueur d'un côté sur sinus de l'angle en face" est une sorte de "code-barres" unique pour un triangle donné. Une fois que vous avez calculé ce rapport avec une paire côté/angle connue (ici, \(D_{AB}\) et \(\gamma\)), vous pouvez l'utiliser pour "décoder" la longueur de n'importe quel autre côté si vous connaissez son angle opposé.

Normes (la référence réglementaire)

La loi des sinus est un théorème mathématique universel. Les normes topographiques n'interviennent pas sur la formule elle-même, mais sur la précision requise pour les mesures d'angles et de distances qui y sont injectées, afin de garantir une précision finale sur les distances calculées.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Application de la loi des sinus :

Hypothèses (le cadre du calcul)

Le calcul est basé sur la géométrie euclidienne plane, ce qui est une approximation valide pour des distances de l'ordre de quelques centaines de mètres.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance \(D_{AB} = 85.62 \, \text{m}\)

- Angle \(\alpha = 72.542 \, \text{gon}\)

- Angle \(\beta = 80.118 \, \text{gon}\)

- Angle \(\gamma = 47.340 \, \text{gon}\) (du calcul Q1)

Astuces(Pour aller plus vite)

Assurez-vous que votre calculatrice est bien en mode "Grades" (ou "Grad") pour les calculs de sinus. Une erreur de mode d'angle (degrés ou radians) est l'une des fautes les plus courantes en calculs topographiques.

Schéma (Avant les calculs)

Application de la Loi des Sinus

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de \(D_{AP}\) :

Calcul de \(D_{BP}\) :

Schéma (Après les calculs)

Triangle Horizontal Résolu (Distances)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons transformé des mesures d'angles en distances. C'est l'essence même de la triangulation. Nous disposons maintenant de deux distances horizontales précises vers le pylône, ce qui va nous permettre de calculer l'altitude depuis chaque station.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est de se tromper dans la formule de la loi des sinus. Rappelez-vous toujours que pour calculer un côté, on multiplie la base connue par le sinus de l'angle **opposé** au côté recherché, et on divise par le sinus de l'angle **opposé** à la base connue.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La loi des sinus permet de calculer un côté inconnu si on connaît un côté et deux angles.

- La formule est : Côté inconnu = Côté connu × (sin(angle opposé inconnu) / sin(angle opposé connu)).

- Vérifiez toujours le mode de votre calculatrice (DEG, RAD, GRAD).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le système GPS fonctionne sur un principe similaire appelé trilatération. Chaque satellite envoie un signal qui permet à votre récepteur de calculer sa distance par rapport à ce satellite. En connaissant la distance à au moins quatre satellites, votre récepteur peut "résoudre" sa position 3D (latitude, longitude, altitude) sur la Terre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec les angles de l'énoncé, si la base D_AB mesurait 100 m, quelle serait la nouvelle distance D_AP en m ?

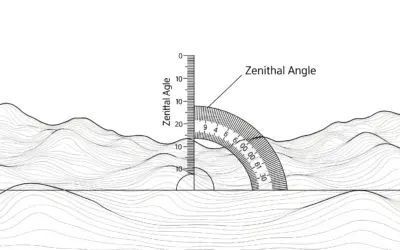

Question 3 : Calculer la dénivelée ΔH_AP

Principe (le concept physique)

La dénivelée entre l'axe de rotation de la lunette du tachéomètre (axe des tourillons) et le point visé P forme un triangle rectangle vertical. La distance horizontale \(D_{AP}\) que nous venons de calculer est un des côtés de l'angle droit. L'angle vertical \(V_A\) nous donne l'inclinaison de la visée. La trigonométrie nous permet de calculer l'autre côté de l'angle droit, qui est la dénivelée \(\Delta H_{AP}\).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'angle vertical (V) mesuré par un tachéomètre est l'angle entre l'horizontale et la ligne de visée. La tangente de cet angle est, par définition, le rapport entre le côté opposé (la dénivelée \(\Delta H\)) et le côté adjacent (la distance horizontale D). C'est l'application la plus directe des relations trigonométriques dans un triangle rectangle.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Visualisez la scène : le topographe est à sa station A, son instrument est à une hauteur \(h_A\) au-dessus du sol. Il regarde le sommet P. Son regard monte selon un angle \(V_A\). La dénivelée est simplement la hauteur qu'il "gagne" avec son regard sur la distance horizontale qui le sépare du pylône. C'est une simple pente, exprimée en angle.

Normes (la référence réglementaire)

Les normes de nivellement de précision exigent de prendre en compte la courbure terrestre et la réfraction atmosphérique pour les visées de plus de 100-200 mètres. Pour cet exercice, nous simplifions en négligeant ces corrections, ce qui est acceptable pour une première approche.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la dénivelée en topographie :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la ligne de visée est une droite, négligeant ainsi l'effet de la réfraction atmosphérique qui courbe légèrement le rayon lumineux vers le bas.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance horizontale \(D_{AP} = 119.57 \, \text{m}\)

- Angle vertical depuis A, \(V_A = 25.325 \, \text{gon}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

La tangente d'un petit angle est très proche de l'angle lui-même (exprimé en radians). Pour un angle de 25 gon (~22.5°), la tangente est environ 0.4. La dénivelée sera donc un peu moins de la moitié de la distance horizontale, soit environ 120 * 0.4 = 48 m. C'est un bon moyen de vérifier l'ordre de grandeur de votre résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Triangle Rectangle Vertical (depuis A)

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Triangle Vertical Résolu (depuis A)

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons maintenant quantifié la "hauteur" du pylône par rapport à notre instrument. Cette valeur de 50.09 m n'est pas l'altitude, mais la différence d'altitude. La dernière étape consiste à la rattacher à un repère connu.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas confondre la distance horizontale (D) et la distance inclinée (la longueur de la visée). La formule utilise impérativement la distance horizontale. Utiliser la distance inclinée est une erreur qui fausserait le calcul de la dénivelée.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La dénivelée est la hauteur verticale entre l'instrument et le point visé.

- Elle se calcule par : \(\Delta H = D \cdot \tan(V)\).

- L'angle V doit être l'angle par rapport à l'horizontale.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les anciens Égyptiens utilisaient des "niveaux à eau" (un simple fossé rempli d'eau) pour établir des horizontales parfaites sur de grandes distances, ce qui leur a permis de construire les pyramides avec une précision altimétrique stupéfiante, de l'ordre de quelques centimètres sur des bases de plus de 200 mètres.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle vertical V_A avait été de 30.000 gon, quelle aurait été la dénivelée en m ?

Question 4 : Calculer l'altitude de P depuis la station A

Principe (le concept physique)

L'altitude du point P est la somme de trois hauteurs : l'altitude du repère au sol (la station A), la hauteur de l'instrument sur ce repère, et la dénivelée que nous venons de calculer. On additionne ces trois valeurs pour "monter" du sol jusqu'au point P.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'altitude d'un point est sa hauteur par rapport à une surface de référence, généralement le niveau moyen des mers (le géoïde). Le calcul \(\text{Alt}_P = \text{Alt}_A + h_A + \Delta H_{AP}\) est une formule de "cheminement altimétrique". On part d'une altitude connue (\(\text{Alt}_A\)) et on y ajoute des différences de hauteur mesurées ou calculées pour arriver à l'altitude inconnue.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme monter un escalier. Vous connaissez l'altitude du rez-de-chaussée (\(\text{Alt}_A\)). Vous montez sur un tabouret (\(h_A\)). Puis vous levez les yeux pour regarder le plafond (\(\Delta H_{AP}\)). L'altitude du plafond est la somme de ces trois hauteurs. C'est un raisonnement simple mais fondamental en topographie.

Normes (la référence réglementaire)

Les altitudes en France sont rattachées au système NGF-IGN69, dont le point fondamental (le "zéro") est au marégraphe de Marseille. Toutes les altitudes officielles sont calculées par rapport à ce point de référence.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que la hauteur de l'instrument a été mesurée avec précision et que l'altitude de la station A est exempte d'erreur.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude de A, \(\text{Alt}_A = 152.45 \, \text{m}\)

- Hauteur de l'instrument en A, \(h_A = 1.68 \, \text{m}\)

- Dénivelée \(\Delta H_{AP} = 50.09 \, \text{m}\) (du calcul Q3)

Astuces(Pour aller plus vite)

Faites le calcul en deux temps pour éviter les erreurs : calculez d'abord l'altitude de l'axe de l'instrument (\(\text{Alt}_A + h_A\)), puis ajoutez la dénivelée. Cela correspond à la pratique sur le terrain où le topographe note souvent cette altitude de référence dans son carnet.

Schéma (Avant les calculs)

Cheminement de l'Altitude depuis A

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Altitude Finale depuis A

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous avons une première valeur complète pour l'altitude du point P. Cependant, cette valeur unique est invérifiable. Elle pourrait contenir une erreur grossière (mauvaise lecture, mauvaise saisie...). La mesure depuis la station B est donc indispensable pour la valider.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus bête mais la plus fréquente est d'oublier d'ajouter la hauteur de l'instrument (\(h_A\)). On calcule alors l'altitude par rapport au sol, et non par rapport au repère de référence. Notez toujours cette hauteur sur votre schéma pour ne pas l'oublier.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'altitude finale est la somme de l'altitude de départ, de la hauteur de l'instrument et de la dénivelée.

- L'altitude de l'axe de l'instrument est une valeur intermédiaire clé.

- Chaque mesure contribue à la "construction" de l'altitude finale.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les satellites altimétriques comme Jason ou Sentinel mesurent l'altitude de la surface des océans avec une précision de quelques centimètres depuis l'espace ! Ils émettent une onde radar vers la mer et mesurent le temps aller-retour pour en déduire la distance, et donc l'altitude de la surface de l'eau.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'altitude de la station A était en fait de 150.00 m, quelle serait la nouvelle altitude de P (en m) ?

Question 5 : Calculer l'altitude de P depuis la station B

Principe (le concept physique)

On répète exactement la même logique que pour les questions 3 et 4, mais en utilisant les données de la station B. C'est le principe de la redondance : effectuer une mesure par une seconde voie indépendante pour valider la première et augmenter la confiance dans le résultat final. Si les deux résultats sont cohérents, on peut écarter une erreur de lecture ou de calcul.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Chaque détermination d'altitude (depuis A et depuis B) est une "observation" indépendante de la même quantité inconnue (l'altitude de P). En théorie de la compensation par moindres carrés, on cherche la valeur qui minimise la somme des carrés des écarts entre cette valeur et les observations. La moyenne arithmétique est la solution la plus simple lorsque les observations ont la même qualité (même poids).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est comme demander son chemin à deux personnes différentes. Si les deux vous indiquent la même direction, vous êtes confiant. Si elles indiquent des directions opposées, vous savez qu'il y a un problème et vous devez chercher plus d'informations. En topographie, la station B est notre "deuxième personne" qui confirme (ou infirme) l'information donnée par la première.

Normes (la référence réglementaire)

Les cahiers des charges pour les chantiers de Travaux Publics imposent souvent des contrôles par redondance pour les points importants (comme l'implantation d'un pilier de pont). La double mesure n'est pas une option, mais une obligation pour garantir la qualité et la sécurité de l'ouvrage.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont les mêmes que pour le calcul depuis A : mesures parfaites, Terre plate localement, pas de réfraction.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude de B, \(\text{Alt}_B = 151.92 \, \text{m}\)

- Hauteur de l'instrument en B, \(h_B = 1.71 \, \text{m}\)

- Distance horizontale \(D_{BP} = 114.28 \, \text{m}\) (du calcul Q2)

- Angle vertical depuis B, \(V_B = 26.841 \, \text{gon}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Comme la station B est un peu plus basse que A, mais que l'angle vertical est un peu plus grand, on peut s'attendre à une dénivelée \(\Delta H_{BP}\) légèrement supérieure à \(\Delta H_{AP}\) pour compenser. Cela permet de vérifier la cohérence des données avant le calcul.

Schéma (Avant les calculs)

Cheminement de l'Altitude depuis B

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de la dénivelée depuis B :

2. Calcul de l'altitude depuis B :

Schéma (Après les calculs)

Altitude Finale depuis B

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La deuxième valeur (204.47 m) est différente de la première (204.22 m). C'est normal, les mesures ne sont jamais parfaites. La question cruciale est : cet écart est-il acceptable ? C'est l'objet de la dernière question.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas mélanger les données ! N'utilisez que les données de la station B pour ce calcul (Alt_B, h_B, D_BP, V_B). Une erreur fréquente est de prendre, par exemple, la distance D_AP avec l'angle V_B, ce qui n'a aucun sens physique et conduit à un résultat complètement faux.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La redondance consiste à mesurer la même chose par des chemins différents.

- Chaque chemin de calcul doit être totalement indépendant.

- La comparaison des résultats indépendants permet de valider la mesure.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Dans les systèmes de guidage inertiel (avions, sous-marins), les capteurs (accéléromètres, gyroscopes) sont souvent triplés ou quadruplés. Des algorithmes comparent en permanence les mesures des capteurs. Si l'un d'eux donne une valeur aberrante, il est automatiquement "exclu" par un vote majoritaire des autres, garantissant la fiabilité du système.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si la hauteur de l'instrument en B (h_B) avait été de 1.50 m, quelle aurait été la nouvelle altitude de P depuis B ?

Question 6 : Conclusion sur l'altitude finale

Principe (le concept physique)

Les deux calculs indépendants nous ont donné deux valeurs très proches pour l'altitude de P. L'écart entre les deux est un indicateur de la qualité et de la précision de nos mesures sur le terrain. En l'absence d'autres informations, la meilleure estimation pour l'altitude finale est la moyenne des deux résultats. Cela permet de lisser les petites erreurs de mesure inévitables.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La moyenne arithmétique est l'estimateur le plus simple et le plus courant pour la valeur la plus probable d'une quantité mesurée plusieurs fois. Elle minimise la somme des carrés des résidus (les écarts entre la moyenne et chaque mesure). C'est le fondement de la théorie des moindres carrés, pilier des calculs topographiques modernes.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le travail du topographe ne s'arrête pas au calcul. L'analyse critique des résultats est tout aussi importante. Conclure sur une valeur finale, c'est s'engager sur sa validité. Le calcul de l'écart et la décision de faire la moyenne sont des actes qui démontrent la compréhension du processus de mesure et de ses incertitudes.

Normes (la référence réglementaire)

Les normes de tolérance topographique définissent les écarts maximaux acceptables entre des mesures redondantes en fonction de la classe de précision du travail. Par exemple, pour un nivellement de précision, l'écart entre un aller et un retour ne doit pas dépasser quelques millimètres par kilomètre.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Calcul de la moyenne arithmétique :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On fait l'hypothèse que les deux déterminations sont de qualité équivalente (on leur attribue le même "poids") et qu'elles ne sont entachées que d'erreurs accidentelles, et non d'une erreur systématique ou d'une faute.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Première altitude, \(\text{Alt}_{P1} = 204.22 \, \text{m}\)

- Seconde altitude, \(\text{Alt}_{P2} = 204.47 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour calculer mentalement la moyenne de deux nombres proches, prenez le plus petit (204.22) et ajoutez-lui la moitié de l'écart (25 cm / 2 = 12.5 cm). 204.22 + 0.125 = 204.345. C'est souvent plus rapide que de faire la somme complète et de diviser par deux.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison des deux Résultats

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de l'écart entre les deux déterminations :

2. Calcul de l'altitude moyenne :

Schéma (Après les calculs)

Altitude Finale Adoptée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un écart de 25 cm entre deux visées sur des distances de plus de 100 m est un résultat de qualité moyenne pour un travail de précision, mais tout à fait acceptable pour de nombreux besoins. Cet écart peut provenir de multiples sources : petite erreur de lecture des angles, imprécision sur la mesure de la base, réfraction atmosphérique, etc. La moyenne à 204.35 m (arrondi) représente notre meilleure estimation de l'altitude réelle du pylône.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne jamais se contenter d'une seule mesure pour un point important. La redondance est un principe de base en topographie pour détecter les erreurs grossières. Si l'écart avait été de plusieurs mètres, il aurait fallu refaire les mesures ou vérifier les calculs.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La comparaison des résultats redondants permet d'évaluer la qualité du travail.

- L'écart entre les mesures est appelé la "fermeture".

- La valeur finale la plus probable est souvent la moyenne des mesures indépendantes.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour les très grands ouvrages comme les accélérateurs de particules (tel que le LHC au CERN), les tolérances de positionnement sont de l'ordre du dixième de millimètre sur des kilomètres de circonférence. Les calculs de compensation font intervenir des centaines de mesures et des modèles mathématiques extrêmement complexes pour atteindre une telle précision.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si on avait obtenu Alt_P1 = 210.15 m et Alt_P2 = 210.45 m, quelle serait l'altitude finale (en m) ?

Le Saviez-Vous ?

La triangulation, principe au cœur de cet exercice, est la méthode qui a permis de mesurer la France et de définir le mètre à la fin du 18ème siècle. Les astronomes Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain ont mesuré une chaîne de triangles de Dunkerque à Barcelone, une épopée scientifique qui a duré plus de sept ans et qui a posé les fondations de la géodésie moderne.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Si l'angle vertical \(V_A\) avait été plus grand, l'altitude calculée de P aurait été...

2. La principale raison d'utiliser deux stations (A et B) est de...

- Nivellement Indirect

- Ensemble des méthodes topographiques permettant de déterminer des dénivelées (différences d'altitude) par des mesures d'angles et de distances, sans utiliser de niveau.

- Loi des Sinus

- Théorème de géométrie qui énonce que dans un triangle, les longueurs des côtés sont proportionnelles aux sinus des angles opposés.

- Grade (gon)

- Unité de mesure d'angle où un tour complet vaut 400 gon. Un angle droit mesure 100 gon. C'est l'unité la plus utilisée en topographie car elle simplifie les calculs.

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires