Calcul d'un point par intersection multiple (Moindres Carrés)

Contexte : Le calcul planimétriqueEnsemble des méthodes topographiques permettant de déterminer la position en X et Y (en 2D) de points sur un plan..

En topographie, il est fréquent de devoir déterminer les coordonnées d'un nouveau point (P) à partir de points de base connus (stations A, B, C...). Lorsque nous avons plus d'observations que le minimum requis (on parle d'observations surabondantes), nous ne pouvons pas nous contenter d'une simple résolution trigonométrique. Chaque observation est entachée d'une petite erreur. La méthode d'intersection multipleMéthode de détermination d'un point P en mesurant les angles (ou gisements) depuis plusieurs points connus. (ici, 3 stations) combinée à la compensation par moindres carrésMéthode statistique qui permet de trouver la "meilleure" solution (la plus probable) en minimisant la somme des carrés des écarts (résidus) entre les observations et le modèle mathématique. permet de trouver les coordonnées \((X_p, Y_p)\) qui s'ajustent "au mieux" à l'ensemble des mesures.

Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à linéariser un problème non-linéaire (les gisements sont fonction de \(\arctan\)) pour le résoudre par une méthode matricielle. C'est le fondement de la plupart des calculs de compensation topographique.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer un point approché \((X_0, Y_0)\) par intersection de deux droites.

- Comprendre la linéarisation de l'équation d'observation de gisement.

- Calculer les coefficients \(a_i, b_i\) et le terme \(l_i\) pour chaque station.

- Former et résoudre le système normal \(N \cdot X = C\) des moindres carrés.

- Calculer les coordonnées compensées finales \((X_p, Y_p)\).

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Valeur |

|---|---|

| Système de coordonnées | Plan (X, Y) |

| Unité de longueur | mètre (m) |

| Unité d'angle | grade (grad) |

Schéma de la situation

| Station | X (m) | Y (m) | Gisement vers P (grad) |

|---|---|---|---|

| A | 0.00 | 0.00 | 50.10 |

| B | 100.00 | 0.00 | 149.90 |

| C | 50.00 | 100.00 | 200.05 |

Questions à traiter

- Calculer les coordonnées approchées \((X_0, Y_0)\) du point P en utilisant uniquement les observations des stations A et B.

- Pour les 3 stations, calculer les coefficients des équations d'observation \(a_i, b_i\) et le terme des résidus \(l_i\) (en grades) en utilisant \((X_0, Y_0)\).

- Former la matrice du système normal \(N = A^T A\) et le vecteur \(C = A^T L\).

- Résoudre le système normal \(N \cdot X = C\) pour trouver les corrections \(dx\) et \(dy\).

- Calculer les coordonnées compensées finales \((X_p, Y_p)\) du point P.

Les bases sur l'Intersection et les Moindres Carrés

Pour résoudre ce problème, nous avons besoin de deux concepts : la formule d'intersection et la méthode de compensation par moindres carrés.

1. Intersection de deux droites (Gisements)

Le gisement \(G_{AP}\) définit une droite d'équation \(Y - Y_A = \tan(G_{AP}) \cdot (X - X_A)\). Pour deux stations A et B, le point P est à l'intersection des deux droites. En posant \(T_A = \tan(G_{AP})\) et \(T_B = \tan(G_{BP})\), on obtient le système :

\[ \begin{cases} Y_P - Y_A = T_A \cdot (X_P - X_A) \\ Y_P - Y_B = T_B \cdot (X_P - X_B) \end{cases} \]

La solution pour \(X_P\) est (en réarrangeant) :

\[ X_P = \frac{(Y_A - T_A X_A) - (Y_B - T_B X_B)}{T_B - T_A} \]

Puis on trouve \(Y_P\) en remplaçant \(X_P\) dans l'une des équations. Attention : les angles doivent être en radians pour \(\tan()\).

2. Linéarisation et Moindres Carrés

L'équation d'observation d'un gisement est : \(G_{obs} = \text{atan2}(X_P - X_S, Y_P - Y_S) \cdot \rho + v\). C'est non-linéaire (\(\rho = 200/\pi\)).

On la linéarise avec un développement de Taylor au premier ordre autour d'un point approché \((X_0, Y_0)\) :

\[ G_{obs} \approx G_{calc}(X_0, Y_0) + \frac{\partial G}{\partial X} dx + \frac{\partial G}{\partial Y} dy + v \]

On pose \(v = a \cdot dx + b \cdot dy - l\), avec :

\[ a = \frac{\partial G}{\partial X} = \rho \cdot \frac{Y_0 - Y_S}{D_S^2} \quad ; \quad b = \frac{\partial G}{\partial Y} = \rho \cdot \frac{-(X_0 - X_S)}{D_S^2} \]

\[ l = G_{obs} - G_{calc}(X_0, Y_0) \quad ; \quad D_S^2 = (X_0-X_S)^2 + (Y_0-Y_S)^2 \]

Pour \(n\) observations, on a le système matriciel \(V = A \cdot X - L\). La solution des moindres carrés minimise \(V^T V\) et est donnée par :

\[ X = (A^T A)^{-1} \cdot (A^T L) \quad \text{ou} \quad (A^T A) \cdot X = (A^T L) \]

On pose \(N = A^T A\) (matrice normale) et \(C = A^T L\). On résout \(N \cdot X = C\) pour trouver \(X = \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}\).

Correction : Calcul d'un point par intersection multiple (Moindres Carrés)

Question 1 : Calculer les coordonnées approchées \((X_0, Y_0)\) du point P en utilisant uniquement les observations des stations A et B.

Principe

Nous utilisons les équations de deux droites définies par les stations A et B et leurs gisements respectifs vers P. Le point d'intersection de ces deux droites nous donnera une première estimation \((X_0, Y_0)\) des coordonnées de P.

Mini-Cours

La formule d'intersection de deux droites (A et B) définies par des gisements \(G_A\) et \(G_B\) est : \[ X_0 = \frac{(Y_A - T_A X_A) - (Y_B - T_B X_B)}{T_B - T_A} \] \[ Y_0 = Y_A + T_A \cdot (X_0 - X_A) \] Où \(T_A = \tan(G_A)\) et \(T_B = \tan(G_B)\). Les gisements doivent être convertis en radians (\(G_{rad} = G_{grad} \cdot \pi / 200\)).

Remarque Pédagogique

Les stations A et B ont été choisies car elles forment une base simple (elles sont sur l'axe X). Cela simplifie grandement les termes \(Y_A\) et \(Y_B\) (qui sont nuls) dans les équations, rendant le calcul manuel plus facile.

Normes

Conversion d'angles : \(200 \text{ grad} = \pi \text{ radians}\). Les fonctions trigonométriques des calculatrices (et de JavaScript, comme \(\tan()\)) attendent des radians.

Formule(s)

Conversion Grades vers Radians

Formules d'intersection (simplifiées pour \(Y_A=Y_B=0\))

Hypothèses

On suppose que les observations des stations A et B sont sans erreur pour ce calcul approché. C'est une simplification nécessaire pour obtenir un point de départ pour la linéarisation.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Coordonnées Station A | \((X_A, Y_A)\) | (0, 0) | m |

| Coordonnées Station B | \((X_B, Y_B)\) | (100, 0) | m |

| Gisement observé depuis A | \(G_A\) | 50.10 | grad |

| Gisement observé depuis B | \(G_B\) | 149.90 | grad |

Astuces

Vérifiez le schéma : \(G_A \approx 50 \text{ grad}\) (Nord-Est) et \(G_B \approx 150 \text{ grad}\) (Nord-Ouest). Le point P doit se trouver "au-dessus" de la ligne AB et entre X=0 et X=100. Nos résultats \((X_0, Y_0)\) devront être cohérents avec cela (X \(\approx\) 50, Y > 0).

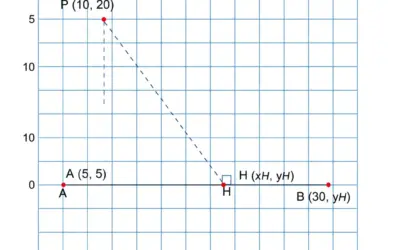

Schéma (Avant les calculs)

Le schéma représente l'intersection de deux droites (visées) issues de A et B pour trouver le point P.

Intersection des visées A et B

Calcul(s)

Étape 1.1 : Calcul G_AP en tangente (T_A)

Étape 1.2 : Calcul G_BP en tangente (T_B)

Étape 2 : Calcul X approché (X_0)

Étape 3 : Calcul Y approché (Y_0)

Schéma (Après les calculs)

Le calcul confirme l'intuition du schéma : le point approché est \((49.92, 50.00)\), ce qui est très proche du centre de la figure.

Visualisation du point approché (X0, Y0)

Réflexions

Les coordonnées \((X_0 = 49.92, Y_0 = 50.00)\) sont très proches du point \((50, 50)\). Cela s'explique par la géométrie quasi-symétrique des stations A et B et des gisements observés (50.10g est presque le symétrique de 149.90g par rapport à l'axe X=50).

Points de vigilance

L'erreur la plus commune ici est d'oublier de convertir les gisements en radians avant d'utiliser \(\tan()\). Un calcul en grades (ex: \(\tan(50.10)\)) donnerait un résultat complètement erroné.

Points à retenir

L'intersection de deux droites est la méthode la plus simple pour obtenir un point approché. Ce point est crucial, car la méthode des moindres carrés (linéarisée) ne fonctionne que si le point approché est "proche" de la solution finale.

Le saviez-vous ?

Cette méthode d'intersection simple est parfois appelée "calcul de Hansen" ou "pothenot simple" dans certains contextes. Elle est fondamentale en topographie et en géodésie depuis des siècles.

FAQ

On pose les questions les plus fréquentes.

Résultat Final

A vous de jouer

Recalculez \(X_0\) si le gisement \(G_A\) était de 50.00 grad (au lieu de 50.10) et \(G_B\) de 150.00 grad (au lieu de 149.90).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 1 :

- Concept Clé : Intersection de deux droites (visées).

- Formule Essentielle : \(X_0 = \frac{(Y_A - T_A X_A) - (Y_B - T_B X_B)}{T_B - T_A}\).

- Point de Vigilance Majeur : Conversion Grades \(\rightarrow\) Radians pour \(\tan()\).

Question 2 : Pour les 3 stations, calculer les coefficients des équations d'observation \(a_i, b_i\) et le terme des résidus \(l_i\) (en grades) en utilisant \((X_0, Y_0)\).

Principe

Maintenant que nous avons un point approché \((X_0, Y_0)\), nous allons "tester" nos 3 observations par rapport à ce point. Pour chaque station, nous calculons le gisement "théorique" \(G_{calc}\) (de la station vers \((X_0, Y_0)\)) et nous le comparons au gisement "observé" \(G_{obs}\). La différence est le résidu \(l_i\). Les termes \(a_i\) et \(b_i\) sont les dérivées partielles (la "sensibilité") du gisement à un petit changement en X ou en Y.

Mini-Cours

Les formules à appliquer pour chaque station \(S_i = (X_S, Y_S)\) et le point approché \(P_0 = (X_0, Y_0)\) sont : \[ D_S^2 = (X_0-X_S)^2 + (Y_0-Y_S)^2 \] \[ G_{calc} = \text{atan2}(X_0 - X_S, Y_0 - Y_S) \cdot \rho \] \[ l_i = G_{obs} - G_{calc} \quad \text{(en grades)} \] \[ a_i = \rho \cdot \frac{Y_0 - Y_S}{D_S^2} \quad ; \quad b_i = \rho \cdot \frac{-(X_0 - X_S)}{D_S^2} \] Où \(\rho = 200 / \pi \approx 63.662\).

Remarque Pédagogique

C'est l'étape la plus calculatoire. L'organisation est clé. Nous allons traiter chaque station (A, B, C) l'une après l'autre, en calculant systématiquement les 5 valeurs : \(D_S^2\), \(G_{calc}\), \(l_i\), \(a_i\), et \(b_i\). Notez bien les signes des \(\Delta X\) et \(\Delta Y\).

Normes

La fonction \(\text{atan2}(dx, dy)\) est la fonction standard pour calculer un gisement (ou azimut). Elle gère correctement les quadrants, contrairement à \(\text{atan}(dx/dy)\). La plupart des logiciels (Python, Excel, JS) utilisent \(\text{atan2}(y, x)\) (attention à l'ordre !), mais en topographie française, on utilise \(\text{atan2}(X_P - X_S, Y_P - Y_S)\).

Formule(s)

Constante de conversion

Formules de calcul

Hypothèses

On utilise le \((X_0, Y_0)\) calculé à la Q1 comme point de référence pour la linéarisation. On suppose que la vraie solution est assez proche pour que cette approximation linéaire soit valide.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Point approché | \((X_0, Y_0)\) | (49.92, 50.00) | m |

| Station A | \((X_A, Y_A)\) | (0, 0) | m |

| Station B | \((X_B, Y_B)\) | (100, 0) | m |

| Station C | \((X_C, Y_C)\) | (50, 100) | m |

| Observations | \(G_A, G_B, G_C\) | (50.10, 149.90, 200.05) | grad |

| Constante Rho | \(\rho\) | 63.662 | grad/rad |

Astuces

Pour \(\text{atan2}(\Delta X, \Delta Y)\) (convention topographique) :

- \(\Delta X > 0, \Delta Y > 0\) \(\rightarrow\) Q1 (0-100g)

- \(\Delta X > 0, \Delta Y < 0\) \(\rightarrow\) Q2 (100-200g)

- \(\Delta X < 0, \Delta Y < 0\) \(\rightarrow\) Q3 (200-300g)

- \(\Delta X < 0, \Delta Y > 0\) \(\rightarrow\) Q4 (300-400g)

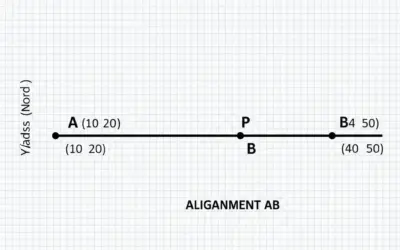

Schéma (Avant les calculs)

Ce schéma illustre la signification géométrique de \(a_i\) et \(b_i\). Ce sont des facteurs de levier : comment un petit déplacement \(dx\) ou \(dy\) du point P change le gisement \(G_{calc}\).

Signification géométrique de a_i et b_i

Calcul(s)

Station A (0, 0)

Station B (100, 0)

Station C (50, 100)

Schéma (Après les calculs)

Ce schéma résume les calculs. Il montre les vecteurs \(l_i\) (écarts entre observé et calculé) et les coefficients \(a_i, b_i\) sous forme de matrices A et L.

Matrices A et L résultantes

Réflexions

On observe que les résidus \(l_i\) ne sont pas nuls (0.151, -0.056, -0.052). Cela confirme que notre point approché \((X_0, Y_0)\) n'est pas la solution parfaite. Les observations sont contradictoires. Le but des prochaines étapes est de trouver les corrections \(dx\) et \(dy\) qui minimiseront ces écarts.

Points de vigilance

Attention aux signes ! \(a_i\) dépend de \(\Delta Y = Y_0 - Y_S\) et \(b_i\) dépend de \(-\Delta X = -(X_0 - X_S)\). Une erreur de signe sur un seul de ces 11 calculs faussera tout le système normal. Une double vérification est impérative.

Points à retenir

Cette étape transforme un problème géométrique (3 visées contradictoires) en un problème d'algèbre linéaire (un système d'équations \(A \cdot X - L = V\)). Les matrices A et L contiennent toute l'information nécessaire pour la compensation.

Le saviez-vous ?

Les coefficients \(a_i\) et \(b_i\) sont les colonnes de ce qu'on appelle la "matrice Jacobienne" de la fonction de gisement. La méthode des moindres carrés que nous utilisons est une application d'une méthode plus générale d'optimisation appelée "Gauss-Newton".

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Si l'observation \(G_A\) avait été de 49.949 grad (identique au \(G_{calc}\)), quelle aurait été la valeur de \(l_A\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 2 :

- Concept Clé : Linéarisation d'une équation d'observation.

- Formules : \(l_i = G_{obs} - G_{calc}\), \(a_i = \rho \frac{\Delta Y}{D^2}\), \(b_i = \rho \frac{-\Delta X}{D^2}\).

- Objectif : Construire les matrices A (coefficients) et L (écarts).

Question 3 : Former la matrice du système normal \(N = A^T A\) et le vecteur \(C = A^T L\).

Principe

Pour trouver la solution des moindres carrés (le \(X = \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}\) qui minimise la somme des carrés des résidus), on ne résout pas \(A \cdot X = L\) directement (car A n'est pas carrée). On multiplie à gauche par \(A^T\) pour obtenir le "système normal" : \((A^T A) \cdot X = (A^T L)\). Nous calculons ici les deux membres de cette équation : \(N = A^T A\) et \(C = A^T L\).

Mini-Cours

Soit \(A\) une matrice (3x2) et \(L\) un vecteur (3x1). \[ A = \begin{bmatrix} a_A & b_A \\ a_B & b_B \\ a_C & b_C \end{bmatrix} \quad ; \quad L = \begin{bmatrix} l_A \\ l_B \\ l_C \end{bmatrix} \] Le produit \(N = A^T A\) est une matrice (2x2) symétrique : \[ N = \begin{bmatrix} \sum a_i^2 & \sum a_i b_i \\ \sum a_i b_i & \sum b_i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_{11} & N_{12} \\ N_{21} & N_{22} \end{bmatrix} \] Le produit \(C = A^T L\) est un vecteur (2x1) : \[ C = \begin{bmatrix} \sum a_i l_i \\ \sum b_i l_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} \]

Remarque Pédagogique

C'est à nouveau une étape très calculatoire. \(N_{11}\) est la somme des carrés de la première colonne de A. \(N_{22}\) est la somme des carrés de la deuxième colonne de A. \(N_{12}\) est la somme des produits des deux colonnes. \(C_1\) est la somme des produits de la colonne 1 de A et de L. \(C_2\) est la somme des produits de la colonne 2 de A et de L.

Normes

C'est la procédure standard de la méthode des moindres carrés linéaires (paramétriques). La matrice \(N = A^T A\) est appelée "matrice normale" car ses équations sont les "équations normales" de Gauss.

Formule(s)

Composantes de N

Composantes de C

Hypothèses

On suppose que toutes les observations ont le même poids (pondération \(P = I\), la matrice identité). Si les observations avaient des précisions différentes (par ex. visées plus longues = moins précises), on utiliserait \(N = A^T P A\) et \(C = A^T P L\).

Donnée(s)

On réutilise les matrices A et L calculées à la Q2.

Astuces

La matrice N doit toujours être symétrique (\(N_{12} = N_{21}\)). Si vos calculs ne donnent pas cela, vous avez une erreur. De plus, les termes diagonaux (\(N_{11}, N_{22}\)) doivent être positifs, car ce sont des sommes de carrés.

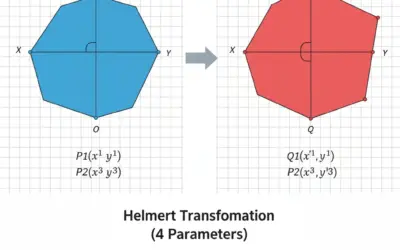

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation de la multiplication matricielle \(A^T \cdot A = N\). On "plie" la matrice A sur elle-même pour obtenir une matrice carrée.

Formation de N = A^T * A

Calcul(s)

Matrices A et L (Rappel)

Calcul de N_11 (Formule : \(\sum a_i^2\))

Calcul de N_12 (Formule : \(\sum a_i b_i\))

Calcul de N_22 (Formule : \(\sum b_i^2\))

Calcul de C_1 (Formule : \(\sum a_i l_i\))

Calcul de C_2 (Formule : \(\sum b_i l_i\))

Schéma (Après les calculs)

On présente les matrices N et C sous leur forme finale.

Matrices N et C résultantes

Réflexions

On remarque que \(N_{12}\) (le terme hors-diagonale) est très proche de zéro (-0.0001). Cela signifie que nos inconnues \(dx\) et \(dy\) sont presque décorrélées. C'est une excellente propriété géométrique, due à la bonne répartition des stations autour du point P. Si \(N_{12}\) était nul, on pourrait calculer \(dx\) et \(dy\) indépendamment, ce qui simplifierait la Q4.

Points de vigilance

La précision est reine. Comme on fait des sommes de produits, les erreurs d'arrondi sur les \(a_i, b_i, l_i\) de la Q2 peuvent s'accumuler. Il est conseillé de garder 4 à 5 décimales pour les coefficients \(a_i, b_i\) afin d'assurer 4 décimales fiables sur N et C.

Points à retenir

La formation de \(N = A^T A\) et \(C = A^T L\) est le cœur de la méthode des moindres carrés. On transforme un système "sur-déterminé" (3 équations, 2 inconnues) en un système "carré" (2 équations, 2 inconnues) qui représente la "meilleure" solution au sens des moindres carrés.

Le saviez-vous ?

L'inversion de la matrice N (\(N^{-1}\)) est appelée "matrice de variance-covariance" des inconnues. Sa diagonale nous renseignerait sur la précision (écart-type) de nos \(dx\) et \(dy\) calculés, et donc sur la fiabilité de notre point P final.

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Si on n'utilisait que les stations A et B, quelle serait la valeur de \(N_{11}\) ? (Utilisez les valeurs de la Q2).

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 3 :

- Concept Clé : Formation du système normal.

- Formules : \(N = A^T A\), \(C = A^T L\).

- Propriétés : N est carrée (2x2) et symétrique. C est un vecteur (2x1).

Question 4 : Résoudre le système normal \(N \cdot X = C\) pour trouver les corrections \(dx\) et \(dy\).

Principe

Nous avons maintenant un système linéaire classique de 2 équations à 2 inconnues (\(dx, dy\)). \[ \begin{cases} N_{11} \cdot dx + N_{12} \cdot dy = C_1 \\ N_{21} \cdot dx + N_{22} \cdot dy = C_2 \end{cases} \] Nous allons résoudre ce système pour trouver les valeurs de \(dx\) et \(dy\). Ces valeurs représentent le petit ajustement (déplacement) à appliquer à notre point approché \((X_0, Y_0)\) pour obtenir le point compensé.

Mini-Cours

Pour un système 2x2, la solution peut être trouvée par substitution ou en utilisant l'inverse de la matrice N. \[ X = N^{-1} \cdot C \] Avec \(N^{-1} = \frac{1}{\det(N)} \begin{bmatrix} N_{22} & -N_{12} \\ -N_{21} & N_{11} \end{bmatrix}\) et \(\det(N) = N_{11}N_{22} - N_{12}N_{21}\). Cependant, lorsque le terme non-diagonal (\(N_{12}\)) est très petit, on peut souvent simplifier la résolution.

Remarque Pédagogique

Comme nous l'avons vu à la Q3, le terme \(N_{12} = -0.0001\) est extrêmement petit par rapport aux termes diagonaux (2.4334 et 0.8110). On peut donc le négliger pour une résolution manuelle simplifiée. Le système devient : \[ \begin{cases} 2.4334 \cdot dx \approx 0.1269 \\ 0.8110 \cdot dy \approx -0.1317 \end{cases} \] Cela nous donne \(dx \approx C_1 / N_{11}\) et \(dy \approx C_2 / N_{22}\).

Normes

C'est une simple résolution de système linéaire. En pratique, les logiciels de topographie utilisent des méthodes numériques plus robustes (comme la décomposition de Cholesky) pour résoudre \(N \cdot X = C\), surtout pour des milliers d'inconnues.

Formule(s)

Système d'équations

Solution (simplifiée car \(N_{12} \approx 0\))

Hypothèses

On suppose que \(N_{12}\) est négligeable. Cela est justifié par sa valeur (-0.0001) qui est 4 ordres de grandeur plus petite que les termes diagonaux. L'erreur induite par cette simplification est minime.

Donnée(s)

On utilise les matrices N et C de la Q3.

Astuces

Si \(N_{12}\) n'était pas négligeable, la méthode la plus simple manuellement est la substitution. 1. Isoler \(dx\) de la première équation : \(dx = (C_1 - N_{12} \cdot dy) / N_{11}\). 2. Remplacer ce \(dx\) dans la deuxième équation. 3. Résoudre pour \(dy\). 4. Remplacer \(dy\) dans l'équation de \(dx\).

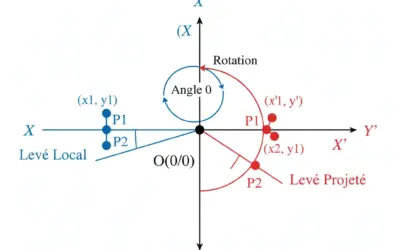

Schéma (Avant les calculs)

Résoudre \(N \cdot X = C\) revient à trouver l'intersection de deux droites. Comme \(N_{12}\) est presque nul, ces droites sont presque parfaitement horizontales et verticales (dans l'espace des solutions \(dx, dy\)), rendant l'intersection triviale.

Résolution du système N.X = C

Calcul(s)

Équation 1 (pour dx)

Équation 2 (pour dy)

Calcul de dx (par simplification)

Calcul de dy (par simplification)

Schéma (Après les calculs)

On visualise le vecteur de correction \(X = (dx, dy)\) qui déplace le point P0.

Vecteur Correction (dx, dy)

Réflexions

Les corrections sont de l'ordre de 5 cm en X et 16 cm en Y. C'est faible, ce qui confirme que notre point approché \((X_0, Y_0)\) était de bonne qualité. Si \(dx\) ou \(dy\) étaient très grands (plusieurs mètres), cela indiquerait une erreur (dans les données, les calculs) ou que le point approché était trop mauvais, nécessitant une nouvelle itération.

Points de vigilance

La simplification (\(N_{12} \approx 0\)) est une astuce pour le calcul manuel. Un logiciel doit toujours effectuer la résolution complète du système (par ex. par inversion ou décomposition) pour garantir la précision, même si les termes non-diagonaux sont faibles.

Points à retenir

Résoudre \(N \cdot X = C\) donne les corrections \((dx, dy)\) qui minimisent la somme des carrés des résidus (\(V^T V\)). C'est la solution mathématiquement la plus probable compte tenu des observations.

Le saviez-vous ?

La taille de \(\det(N)\) (le déterminant) est un indicateur de la "force" de la géométrie du réseau. Un déterminant très petit signifie que les équations sont presque dépendantes (lignes presque parallèles), ce qui rend la solution très sensible aux petites erreurs d'observation.

FAQ

...

Résultat Final

A vous de jouer

Si \(C_1\) avait été 0.2538 (le double) et \(N_{11}\) était resté le même, quel aurait été \(dx\) ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 4 :

- Concept Clé : Résolution du système normal.

- Équation : \(N \cdot X = C\).

- Solution : \(X = \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix}\).

- Astuce : Si N est diagonale (ou presque), \(dx \approx C_1/N_{11}\) et \(dy \approx C_2/N_{22}\).

Question 5 : Calculer les coordonnées compensées finales \((X_p, Y_p)\) du point P.

Principe

C'est l'étape finale et la plus simple. Nous avons commencé avec un point approché \((X_0, Y_0)\) et nous avons calculé le "déplacement" optimal \((dx, dy)\) pour satisfaire au mieux toutes les observations. Il suffit maintenant d'appliquer ce déplacement (correction) à notre point de départ.

Mini-Cours

Les coordonnées finales (compensées) \((X_p, Y_p)\) sont simplement la somme des coordonnées approchées \((X_0, Y_0)\) et des corrections \((dx, dy)\) issues de la compensation par moindres carrés. \[ X_p = X_0 + dx \] \[ Y_p = Y_0 + dy \] Ce sont les coordonnées qui minimisent la somme des carrés des résidus d'observation.

Remarque Pédagogique

Cette étape conclut le processus itératif. En théorie, si les corrections \(dx, dy\) étaient grandes, il faudrait refaire tout le processus (Q2, Q3, Q4) en utilisant ce nouveau point \((X_p, Y_p)\) comme point approché. Mais comme nos corrections sont petites (cm), une seule itération est suffisante.

Normes

C'est la conclusion standard d'un calcul de compensation par moindres carrés linéarisé (méthode de Gauss-Newton).

Formule(s)

Coordonnée finale Xp

Coordonnée finale Yp

Hypothèses

On suppose que le modèle linéaire était une approximation suffisante et qu'une seule itération suffit. C'est le cas ici car les corrections sont petites.

Donnée(s)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Point approché | \((X_0, Y_0)\) | (49.92, 50.00) | m |

| Correction en X | \(dx\) | +0.0521 | m |

| Correction en Y | \(dy\) | -0.1624 | m |

Astuces

Pour la présentation finale, il est d'usage d'arrondir le résultat au millimètre (3 décimales), car les données de base étaient au centimètre (2 décimales) et les corrections sont d'ordre millimétrique. Donner plus de décimales serait une "fausse précision".

Schéma (Avant les calculs)

Visualisation de l'addition vectorielle : \(\vec{P_{final}} = \vec{P_0} + \vec{d}\).

Addition vectorielle finale

Calcul(s)

Calcul de la coordonnée finale Xp

Calcul de la coordonnée finale Yp

Schéma (Après les calculs)

Positionnement du point final par rapport aux stations.

Position finale de P

Réflexions

Les coordonnées finales sont \((49.972, 49.838)\) en arrondissant au millimètre. Ce point est la solution la plus probable qui "respecte" au mieux les trois observations angulaires, en minimisant la somme des carrés des écarts (résidus). Le point s'est légèrement déplacé vers la droite (\(dx > 0\)) et vers le bas (\(dy < 0\)) par rapport à l'estimation initiale.

Points de vigilance

Une erreur fréquente est d'oublier d'ajouter les corrections. \((dx, dy)\) ne sont pas la réponse finale, ce sont les corrections ! Il faut toujours les ajouter au point approché \((X_0, Y_0)\).

Points à retenir

La solution finale \((X_p, Y_p) = (X_0 + dx, Y_0 + dy)\) est la synthèse de tout le processus. Elle combine les données initiales (stations), les observations (gisements) et la méthode statistique (moindres carrés) pour fournir le résultat le plus robuste.

Le saviez-vous ?

Les calculs de compensation modernes, comme ceux utilisés par le GPS, sont des versions bien plus complexes de cette méthode. Ils peuvent impliquer des millions d'observations et des centaines de milliers d'inconnues (positions de satellites, retards atmosphériques, positions de stations) résolues simultanément.

FAQ

...

Résultat Final

\(X_p = 49.972 \text{ m}\)

\(Y_p = 49.838 \text{ m}\)

A vous de jouer

Si le point approché avait été \((50, 50)\) (au lieu de 49.92, 50.00) et que les corrections \(dx, dy\) étaient restées les mêmes, quel aurait été le \(X_p\) final ?

Mini Fiche Mémo

Synthèse de la Question 5 :

- Concept Clé : Calcul des coordonnées finales.

- Formule : \(P_{final} = P_{approché} + \text{Correction}\).

- Calcul : \(X_p = X_0 + dx\) ; \(Y_p = Y_0 + dy\).

Outil Interactif : Simulateur d'Intersection

Cet outil vous permet de voir comment les coordonnées compensées de P changent si vous modifiez légèrement les observations angulaires. Observez la sensibilité du résultat.

Paramètres d'Entrée (Observations)

Résultats Clés (Coordonnées Compensées)

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Pourquoi utilise-t-on les moindres carrés pour une intersection multiple ?

2. Qu'est-ce que le vecteur L (vecteur des résidus) ?

3. Pourquoi doit-on linéariser le problème ?

4. Dans notre exercice, la matrice N est presque diagonale (\(N_{12} \approx 0\)). Qu'est-ce que cela signifie ?

5. Les valeurs \(dx = +0.0521\) et \(dy = -0.1624\) représentent :

Glossaire

- Compensation (par Moindres Carrés)

- Méthode statistique visant à trouver la solution la plus probable (Xp, Yp) à partir d'observations surabondantes (plus de mesures que nécessaire), en minimisant la somme des carrés des erreurs.

- Gisement (ou Azimut)

- Angle horizontal mesuré dans le sens horaire à partir de la direction du Nord (Axe Y) vers une direction (visée). Exprimé ici en grades.

- Linéarisation

- Processus mathématique (utilisant un développement de Taylor) pour transformer une équation non-linéaire (comme \(G = \text{atan2}(...)\)) en une équation linéaire approximative, valide "proche" d'un point connu (le point approché).

- Matrice Normale (N)

- Matrice carrée et symétrique (\(N = A^T A\)) qui forme le cœur du système d'équations \((N \cdot X = C)\) à résoudre dans une compensation par moindres carrés.

- Point Approché (X0, Y0)

- Une estimation initiale des coordonnées inconnues, nécessaire pour la linéarisation. Doit être suffisamment proche de la solution finale pour que la méthode converge.

- Surabondance

- Le nombre d'observations en plus du minimum strict nécessaire. Ici, 2 observations suffisent pour 2 inconnues (X, Y). Nous en avons 3, donc la surabondance est de 3 - 2 = 1.

D’autres exercices de Calculs Planimétriques:

0 commentaires