Levé de 4 Points par Rayonnement

Contexte : La précision du terrain, fondation de tout projet.

En topographie, le levé par rayonnementMéthode de levé topographique où, depuis une station connue, on mesure des angles et des distances vers des points inconnus pour déterminer leurs coordonnées. C'est comme si des "rayons" partaient de la station vers les points. est une technique fondamentale et quotidienne. À l'aide d'une station totaleInstrument de mesure électronique qui combine un théodolite (pour les angles) et un distancemètre (pour les distances). Il permet de déterminer les coordonnées 3D d'un point visé., le géomètre-topographe "rayonne" depuis un point connu pour déterminer les coordonnées (X, Y, Z) de points d'intérêt sur le terrain. Ces points servent ensuite à créer des plans, à implanter des ouvrages ou à calculer des surfaces. Cet exercice vous guidera à travers les calculs essentiels pour passer des mesures brutes de terrain (angles, distances) aux coordonnées finales et à une surface.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est une simulation d'un cas de terrain classique. Nous allons transformer des observations polaires (angles, distances) en coordonnées rectangulaires (X, Y, Z). C'est le cœur du métier de topographe : traduire la réalité du terrain en données numériques exploitables pour les ingénieurs, architectes et urbanistes.

Objectifs Pédagogiques

- Calculer le Gisement d'une direction à partir d'une référence et d'un angle horizontal.

- Calculer la distance horizontale et la dénivelée à partir d'une distance inclinée et d'un angle vertical.

- Appliquer les formules de base pour calculer les coordonnées (X, Y, Z) d'un point.

- Calculer la surface d'un polygone à partir des coordonnées de ses sommets.

- Se familiariser avec les unités et conventions en topographie (grades/gons, mètres).

Données de l'étude

- Coordonnées de la station S1 : X = 524 125.45 m, Y = 6 854 321.80 m, Z = 125.50 m

- Hauteur de l'instrument (hi) : 1.65 m

- Hauteur du prisme (hp) : 2.00 m (constante pour tous les points)

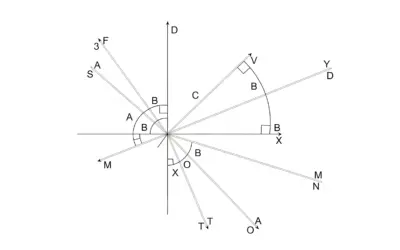

Schéma du levé par rayonnement

| Point Visé | Angle Horizontal (Ah) | Angle Vertical (Av) | Distance Inclinée (Di) |

|---|---|---|---|

| P1 | 150.1234 gon | 102.4568 gon | 54.321 m |

| P2 | 35.4321 gon | 98.7654 gon | 48.123 m |

| P3 | 320.9876 gon | 101.1111 gon | 62.987 m |

| P4 | 250.8765 gon | 99.9876 gon | 45.678 m |

Questions à traiter

- Calculer le Gisement de chaque point visé (S1-P1, S1-P2, S1-P3, S1-P4).

- Pour chaque point, calculer la distance horizontale (Dh) et la dénivelée (ΔZ).

- Calculer les coordonnées complètes (X, Y, Z) des points P1, P2, P3 et P4.

- Calculer la surface de la parcelle définie par le polygone P1-P2-P3-P4.

Les bases du calcul topographique

Avant de plonger dans la correction, revoyons quelques formules et concepts clés.

1. Le Gisement :

Le GisementAngle horizontal mesuré dans le sens horaire à partir de la direction du Nord (axe Y). Il définit l'orientation d'une direction. Unité : grade ou gon. (G) est l'angle qui définit l'orientation d'une direction par rapport au Nord (l'axe des Y). Il se calcule en ajoutant l'angle horizontal lu sur l'instrument au gisement de la référence.

\[ G_{\text{point}} = G_{\text{référence}} + Ah_{\text{point}} \]

Si le résultat dépasse 400 gon, on soustrait 400 gon.

2. Calcul des distances et dénivelées :

La station totale mesure une distance inclinée (Di). On en déduit la distance horizontale (Dh) et la dénivelée (ΔZ) grâce à l'angle vertical (Av), qui est l'angle mesuré depuis le zénith.

\[ Dh = Di \cdot \sin(Av) \]

\[ \Delta Z = Di \cdot \cos(Av) \]

3. Calcul des coordonnées :

Une fois le gisement et la distance horizontale connus, on calcule les coordonnées du point visé (P) à partir de celles de la station (S).

\[ X_P = X_S + Dh \cdot \sin(G) \]

\[ Y_P = Y_S + Dh \cdot \cos(G) \]

\[ Z_P = Z_S + hi + \Delta Z - hp \]

Où \(hi\) est la hauteur de l'instrument et \(hp\) la hauteur du prisme.

Correction : Levé de 4 Points par Rayonnement

Question 1 : Calculer le Gisement de chaque point

Principe (le concept physique)

Le gisement est le cap, l'azimut d'une direction. C'est l'information fondamentale d'orientation. En topographie, on "cale" l'instrument sur une direction connue (la référence) pour que toutes les autres lectures angulaires soient orientées dans le même système de coordonnées. Le calcul du gisement consiste simplement à ajouter l'angle mesuré à l'orientation de départ.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le cercle horizontal d'une station totale est gradué de 0 à 400 gon (ou 360°). En visant la référence, on peut soit imposer une lecture angulaire (ici, 0.0000 gon pour un gisement de 0.0000 gon), soit mesurer un angle et le corriger. La formule \(G_{\text{point}} = G_{\text{réf}} + Ah_{\text{point}}\) est une simple addition d'angles. La référence est souvent appelée V0 (V Zéro).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous êtes au centre d'une boussole. La direction Nord est votre référence (0 gon). Si vous tournez de 50 gon vers la droite (sens horaire) pour viser un arbre, le gisement de la direction vers cet arbre est de 50 gon. C'est exactement ce que nous faisons ici, mais avec une précision bien plus grande.

Normes (la référence réglementaire)

Les systèmes de coordonnées et les méthodes de calcul sont régis par des standards nationaux (comme le RGF93 en France) et des bonnes pratiques professionnelles. L'utilisation du grade (gon) comme unité d'angle est une convention très répandue en topographie en Europe continentale car elle simplifie certains calculs (un angle droit vaut 100 gon).

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule de base est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'instrument a été correctement mis en station et que la référence a été visée avec précision pour l'orientation initiale.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Gisement de référence, \(G_{\text{réf}} = 0.0000 \, \text{gon}\)

- Angles horizontaux (Ah) du carnet de levé.

Astuces(Pour aller plus vite)

Puisque le gisement de référence est 0.0000 gon, le gisement de chaque point est tout simplement égal à l'angle horizontal lu. C'est un cas simple pour faciliter la compréhension. En pratique, la référence a souvent un gisement non nul qu'il faut additionner.

Schéma (Avant les calculs)

Orientation et Angle Horizontal

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule pour chaque point.

Schéma (Après les calculs)

Gisements calculés depuis S1

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Les gisements nous indiquent la direction de chaque point. P2 est dans le quadrant Nord-Est (0-100 gon), P1 dans le Sud-Est (100-200 gon), P4 dans le Sud-Ouest (200-300 gon) et P3 dans le Nord-Ouest (300-400 gon). Cette répartition est cohérente avec le schéma initial.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus commune est une mauvaise référence de départ. Si le gisement de la référence est faux, tous les points calculés seront décalés en rotation. Il est aussi crucial de ne pas se tromper de sens de rotation (toujours horaire pour le gisement) et de bien gérer les passages à 400 gon.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le Gisement est l'angle d'une direction avec le Nord, compté dans le sens horaire.

- La formule de base est \(G_{\text{point}} = G_{\text{référence}} + Ah_{\text{point}}\).

- L'orientation de la station est l'étape la plus critique d'un levé.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

En navigation maritime et aérienne, on utilise un concept similaire appelé "azimut" ou "cap", généralement mesuré en degrés de 0 à 360. Le principe de s'orienter par rapport à une référence (le Nord magnétique ou géographique) et de mesurer des angles est universel.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle horizontal lu vers un point P5 est de 215.4321 gon, quel est son gisement ?

Question 2 : Calculer Distance Horizontale (Dh) et Dénivelée (ΔZ)

Principe (le concept physique)

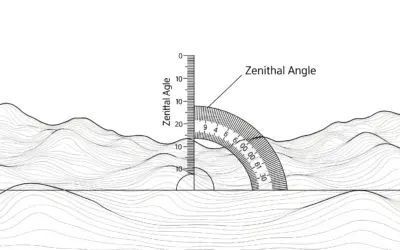

Les plans topographiques sont des projections sur un plan horizontal. La distance qui nous intéresse pour les calculs en X et Y est donc la distance horizontale (Dh), pas la distance réelle mesurée le long de la pente (Di). Le calcul consiste à utiliser la trigonométrie simple dans le triangle rectangle formé par Di, Dh et ΔZ.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'angle vertical (Av) est mesuré depuis le zénith (la verticale "vers le haut"). Un Av de 100 gon correspond à une visée parfaitement horizontale. Un Av < 100 gon signifie qu'on vise vers le haut (l'angle est aigu), et un Av > 100 gon signifie qu'on vise vers le bas (l'angle est obtus). Les formules \(Dh = Di \cdot \sin(Av)\) et \(\Delta Z = Di \cdot \cos(Av)\) découlent directement de la définition du sinus et du cosinus dans le triangle rectangle.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Le calcul de la distance horizontale est crucial. Imaginez que vous mesurez la façade d'une maison construite sur une pente. La longueur sur le plan d'architecte doit être la longueur "à plat", pas la longueur mesurée en suivant la pente du trottoir. C'est exactement ce que fait cette correction.

Normes (la référence réglementaire)

Les précisions requises pour les mesures de distance sont définies par des classes de tolérance. Pour un levé cadastral, la précision attendue sur les distances est de l'ordre de quelques centimètres, ce qui est facilement atteignable avec une station totale moderne en conditions normales.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Les deux formules clés sont :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les corrections atmosphériques (liées à la température et à la pression) ont été appliquées par l'instrument ou sont négligeables pour ces distances. On suppose également que la constante du prisme est correctement configurée dans l'appareil.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distances inclinées (Di) et angles verticaux (Av) du carnet de levé.

Astuces(Pour aller plus vite)

Vérifiez rapidement vos résultats. Si l'angle vertical est proche de 100 gon (visée quasi-horizontale), alors Dh doit être très proche de Di, et ΔZ doit être très faible. Si l'angle est très différent de 100 gon (forte pente), Dh sera sensiblement plus petit que Di.

Schéma (Avant les calculs)

Triangle de calcul des distances

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique les formules pour chaque point. Assurez-vous que votre calculatrice est en mode Grades (ou Gons).

Pour le point P1 :

Pour le point P2 :

Pour le point P3 :

Pour le point P4 :

Schéma (Après les calculs)

Exemple de résultat pour P1

Réflexions (l'interprétation du résultat)

On observe que pour P4, la distance inclinée et la distance horizontale sont quasi identiques, car l'angle vertical est très proche de 100 gon. Cela indique un terrain presque plat entre la station et P4. À l'inverse, pour P1, la différence est plus marquée, indiquant une pente descendante significative (ΔZ négatif).

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente est d'utiliser le mauvais mode angulaire sur la calculatrice (degrés au lieu de grades). Une autre erreur est d'inverser sinus et cosinus. Retenez : le sinus est associé à l'angle opposé (Dh), le cosinus à l'angle adjacent (ΔZ) par rapport à l'angle au zénith.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La distance sur un plan est toujours la distance horizontale (Dh).

- Dh est calculée avec le sinus de l'angle zénithal (Av).

- La dénivelée (ΔZ) est calculée avec le cosinus de l'angle zénithal (Av).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les stations totales modernes peuvent afficher directement la distance horizontale et la dénivelée, car elles effectuent ces calculs en temps réel. Comprendre les formules reste cependant indispensable pour vérifier les ordres de grandeur et détecter d'éventuelles erreurs de mesure ou de saisie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Pour une Di de 100.00 m et un Av de 95.0000 gon, quelle est la Dh ?

Question 3 : Calculer les coordonnées (X, Y, Z)

Principe (le concept physique)

C'est l'étape finale de transformation. On part d'un point connu (la station S1) et on "se déplace" de la distance et dans la direction mesurées pour trouver le nouveau point. Le déplacement en X est la projection de la distance horizontale sur l'axe X, et le déplacement en Y est sa projection sur l'axe Y. L'altitude est simplement l'altitude de départ ajustée de la dénivelée et des hauteurs d'appareils.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce calcul est une application directe de la trigonométrie dans le cercle trigonométrique. Le gisement (G) est l'angle, la distance horizontale (Dh) est le rayon. La projection sur l'axe des X (Est) est \(Dh \cdot \sin(G)\) et la projection sur l'axe des Y (Nord) est \(Dh \cdot \cos(G)\). Le calcul en Z est une simple addition/soustraction d'altitudes et de hauteurs mesurées verticalement.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est ici que la magie opère : des mesures d'angles et de distances prises sur le terrain se transforment en coordonnées concrètes, directement plaçables sur une carte. Chaque point a maintenant son "adresse" unique dans le système de coordonnées du projet. C'est le résultat final attendu de tout levé topographique.

Normes (la référence réglementaire)

La présentation des résultats sous forme de tableau de coordonnées (Point, X, Y, Z, Matricule) est un standard dans la profession. Ces fichiers de points sont ensuite directement importables dans les logiciels de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) comme AutoCAD ou MicroStation pour dessiner le plan.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Les formules de transport de coordonnées :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les coordonnées de la station de départ S1 sont exactes et dans le bon système de référence. Toute erreur sur la station de départ se répercutera sur tous les points calculés.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Coordonnées de S1 : X=524125.45, Y=6854321.80, Z=125.50

- \(h_{\text{i}} = 1.65 \, \text{m}\), \(h_{\text{p}} = 2.00 \, \text{m}\)

- Gisements et Dh/ΔZ calculés précédemment.

Astuces(Pour aller plus vite)

Utilisez la fonction "Pol" (Polaire -> Rectangulaire) de votre calculatrice scientifique. En entrant le gisement et la distance horizontale, elle vous donnera directement les déplacements en X (\(Dh \cdot \sin(G)\)) et en Y (\(Dh \cdot \cos(G)\)), ce qui accélère grandement les calculs et réduit les risques d'erreur.

Schéma (Avant les calculs)

Transport de coordonnées

Calcul(s) (l'application numérique)

Pour le point P1 :

Pour le point P2 :

Pour le point P3 :

Pour le point P4 :

Le tableau suivant résume les résultats finaux arrondis :

| Point | X (m) | Y (m) | Z (m) |

|---|---|---|---|

| P1 | 524171.38 | 6854293.53 | 122.99 |

| P2 | 524151.81 | 6854366.62 | 126.10 |

| P3 | 524083.18 | 6854362.59 | 124.04 |

| P4 | 524080.05 | 6854311.45 | 125.16 |

Schéma (Après les calculs)

Points reportés dans le système de coordonnées

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Nous disposons maintenant d'un modèle numérique 3D de la parcelle. Ces coordonnées sont la base de tout travail ultérieur : dessin du plan, calcul de surface, implantation d'un futur bâtiment, modélisation du terrain, etc. La mission de levé est accomplie.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention au calcul de l'altitude ! L'erreur classique est d'oublier la hauteur de l'instrument (\(h_{\text{i}}\)) ou celle du prisme (\(h_{\text{p}}\)), ou de les inverser. Pensez au cheminement du rayon laser : il part de l'instrument (à \(Z_S+h_{\text{i}}\)), arrive au prisme (à \(Z_P+h_{\text{p}}\)), la différence d'altitude mesurée est donc \(\Delta Z = (Z_P+h_{\text{p}}) - (Z_S+h_{\text{i}})\). En isolant \(Z_P\), on retrouve la formule.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Les coordonnées se calculent en ajoutant les déplacements (ΔX, ΔY) aux coordonnées de la station.

- ΔX est calculé avec le sinus du gisement.

- ΔY est calculé avec le cosinus du gisement.

- Le calcul de l'altitude Z doit impérativement inclure \(h_{\text{i}}\) et \(h_{\text{p}}\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les systèmes de coordonnées topographiques utilisent de très grands chiffres (comme ici) pour éviter les coordonnées négatives et garantir que chaque point sur un territoire national ait des coordonnées uniques. C'est ce qu'on appelle un système de coordonnées projetées (comme le Lambert 93 en France).

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un point a un G=200 gon et une Dh=50m par rapport à S1. Quelles sont ses coordonnées X et Y ? (Arrondir au cm)

Question 4 : Calculer la surface du polygone

Principe (le concept physique)

Une fois que nous avons les coordonnées des sommets d'un terrain, nous pouvons en calculer la surface sans retourner sur le terrain. La méthode de calcul par les coordonnées est une technique mathématique puissante qui fonctionne pour n'importe quel polygone, qu'il soit simple ou complexe.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La formule de calcul de l'aire d'un polygone par les coordonnées (parfois appelée formule du lacet ou méthode du géomètre) consiste à faire la somme des produits en croix des coordonnées des sommets successifs. On parcourt le polygone dans un sens (par exemple, P1 -> P2 -> P3 -> P4 -> P1) et on applique la formule. C'est une application du théorème de Green pour le calcul d'aire.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Cette méthode est extrêmement fiable. Contrairement à une décomposition en triangles où les erreurs peuvent s'accumuler, cette formule utilise toutes les coordonnées simultanément. C'est la méthode utilisée par tous les logiciels de topographie et de DAO pour calculer les surfaces.

Normes (la référence réglementaire)

Les surfaces calculées à des fins cadastrales ou légales doivent respecter certaines règles, notamment la traçabilité du calcul. Le rapport doit mentionner les coordonnées des points utilisés et la méthode de calcul, garantissant ainsi que le résultat est vérifiable et reproductible.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Pour un polygone à n sommets \((X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)\) :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les points sont coplanaires (projetés sur le plan horizontal XY) et qu'ils sont listés dans un ordre séquentiel (soit horaire, soit anti-horaire) pour former un polygone simple (qui ne se croise pas lui-même).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Coordonnées (X, Y) des points P1, P2, P3, P4 calculées à la question 3.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour éviter de manipuler de très grands nombres, on peut translater temporairement les coordonnées en soustrayant les coordonnées d'un des points (par exemple P4) à tous les autres. Le calcul de la surface donnera le même résultat, mais avec des nombres plus faciles à gérer à la main.

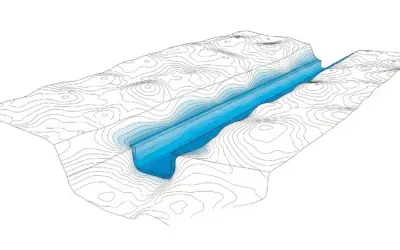

Schéma (Avant les calculs)

Méthode des produits en croix

Calcul(s) (l'application numérique)

On applique la formule avec les coordonnées des points P1, P2, P3, P4.

Le calcul de ces sommes donne une différence :

Schéma (Après les calculs)

Surface de la parcelle

Réflexions (l'interprétation du résultat)

La surface de la parcelle est d'environ 3528 m². C'est une information cruciale pour des raisons cadastrales, d'urbanisme ou pour la vente du terrain. La précision de ce calcul dépend directement de la précision des mesures sur le terrain et de la rigueur des calculs.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Il est impératif de parcourir les points toujours dans le même ordre (horaire ou anti-horaire) et de bien "refermer" le polygone en reprenant les coordonnées du premier point à la fin du calcul. Une inversion dans l'ordre des points mènera à un résultat de surface complètement erroné.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- La surface se calcule à partir des coordonnées planes (X, Y).

- La formule des produits en croix est universelle pour tout polygone.

- L'ordre des points est crucial pour la validité du calcul.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les logiciels de SIG (Système d'Information Géographique) utilisent cette même formule pour calculer en une fraction de seconde la superficie de formes très complexes, comme des régions, des lacs ou des zones forestières, qui peuvent être définies par des milliers de points.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Un carré de 10m de côté a pour sommets (0,0), (10,0), (10,10), (0,10). Quelle est sa surface en m² avec la formule ?

Outil Interactif : Calcul de Coordonnées

Modifiez les mesures pour un point P1 et observez l'impact sur ses coordonnées.

Mesures pour P1

Coordonnées calculées de P1

Le Saviez-Vous ?

Le grade, ou gon, est une unité d'angle divisant le cercle en 400 parties. Il fut promu en France après la Révolution française en même temps que le système métrique, dans une logique de décimalisation. Un angle droit vaut 100 gon, un demi-cercle 200 gon. Cette division simplifie les calculs mentaux et les conversions, ce qui explique sa popularité persistante en topographie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ne pas utiliser les degrés, comme tout le monde ?

Le grade (gon) est très pratique pour les calculs topographiques car il est décimal. 100 grades valent un angle droit, ce qui s'intègre bien avec le système métrique. Les calculs d'angles complémentaires ou les additions/soustractions sont souvent plus intuitifs. Cependant, les deux systèmes coexistent et les stations totales modernes peuvent travailler dans l'unité de votre choix.

Que se passe-t-il si on ne peut pas voir tous les points depuis une seule station ?

C'est un cas très fréquent. Le géomètre doit alors réaliser un "cheminement". Il lève ce qu'il peut depuis la station S1, puis il déplace son instrument vers une nouvelle station S2 (qui peut être l'un des points qu'il vient de lever, comme P4). Depuis S2, il vise S1 pour s'orienter, puis lève de nouveaux points. C'est une sorte de "saut de puce" qui permet de couvrir de grandes zones.

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Un géomètre vise le Nord (G=0 gon) puis tourne son instrument de 100 gon dans le sens horaire. Dans quelle direction vise-t-il ?

2. Pour une visée parfaitement horizontale, l'angle vertical (Av) mesuré depuis le zénith vaut...

- Station Totale

- Instrument de mesure électronique combinant un théodolite (mesure d'angles) et un distancemètre (mesure de distances). Il permet d'obtenir les coordonnées 3D (X, Y, Z) d'un point visé.

- Rayonnement

- Méthode de levé topographique qui consiste à déterminer les coordonnées de points inconnus en mesurant angles et distances depuis une unique station connue.

- Gisement (G)

- Angle horizontal mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir de la direction de référence (généralement le Nord de la projection, soit l'axe des Y).

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires