Calcul de la distance horizontale à partir d'une distance inclinée et d'un angle zénithal

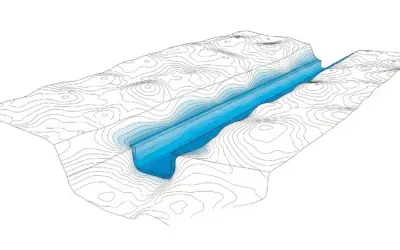

Contexte : De la 3D à la 2D, le calcul clé du topographe.

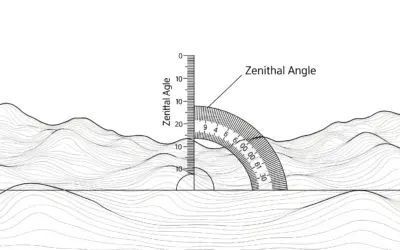

Sur le terrain, un topographe mesure des distances qui suivent la pente naturelle du sol : ce sont les distances inclinéesDistance mesurée directement entre deux points suivant la ligne de visée, sans tenir compte de la pente. Notée Di.. Or, pour réaliser un plan, toutes les mesures doivent être projetées sur un plan horizontal. La "réduction à l'horizontale" est donc l'un des calculs les plus fondamentaux et les plus fréquents en topographie. Il utilise la distance inclinée et une mesure d'angle vertical (ici, l'angle zénithalAngle mesuré dans un plan vertical depuis la direction du zénith (la verticale pure) jusqu'à la ligne de visée. Noté V ou Az.) pour déterminer par trigonométrie la distance horizontaleProjection de la distance inclinée sur un plan parfaitement horizontal. C'est la distance qui est reportée sur un plan. Notée Dh. et la dénivelée. Cet exercice vous guidera à travers ce calcul essentiel.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est une application directe de la trigonométrie dans un contexte professionnel concret. Nous allons transformer des mesures brutes de terrain (ce que l'instrument "voit") en données exploitables pour la cartographie (ce que l'on "dessine"). Comprendre cette transformation est la clé pour passer du terrain au bureau d'études.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la relation entre distance inclinée, distance horizontale et angle zénithal.

- Appliquer la bonne formule trigonométrique (sinus) pour calculer la distance horizontale.

- Calculer la dénivelée entre les axes de l'instrument et du prisme.

- Prendre en compte les hauteurs d'instrument et de prisme pour calculer la dénivelée entre les points au sol.

- Calculer l'altitude d'un point visé à partir des données de la station.

Données de l'étude

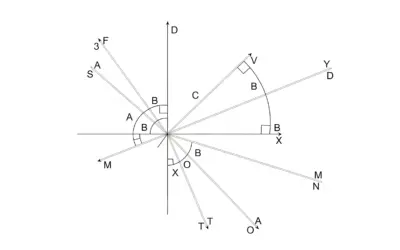

Schéma de la mesure

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance inclinée mesurée | \(D_{\text{i}}\) | 125.456 | \(\text{m}\) |

| Angle zénithal mesuré | \(V\) | 96.5432 | \(\text{gon}\) |

| Hauteur de l'instrument | \(h_{\text{i}}\) | 1.654 | \(\text{m}\) |

| Hauteur du prisme | \(h_{\text{p}}\) | 2.000 | \(\text{m}\) |

| Altitude du point de station S | \(\text{Alt}_{\text{S}}\) | 150.000 | \(\text{m}\) |

Questions à traiter

- Calculer la distance horizontale \(D_{\text{h}}\) entre S et P.

- Calculer la dénivelée \(\Delta H\) entre les points S et P.

- Calculer l'altitude du point P.

Les bases du calcul topographique

Avant la correction, revoyons les relations trigonométriques fondamentales utilisées.

1. Le Triangle Rectangle en Topographie :

La station de l'instrument (S), le point visé (P) et la projection de P sur le plan horizontal passant par l'instrument forment un triangle rectangle. L'hypoténuse est la distance inclinée (\(D_{\text{i}}\)). Les deux autres côtés sont la distance horizontale (\(D_{\text{h}}\)) et la dénivelée instrumentale (\(\Delta H_{\text{instr}}\)).

2. Rôles du Sinus et du Cosinus :

L'angle zénithal \(V\) est l'angle entre la verticale et la visée. Dans le triangle rectangle, l'angle opposé à \(D_{\text{h}}\) est \(V\). L'angle adjacent à \(\Delta H_{\text{instr}}\) est \(V\). Par conséquent :

\[ D_{\text{h}} = D_{\text{i}} \cdot \sin(V) \]

\[ \Delta H_{\text{instr}} = D_{\text{i}} \cdot \cos(V) \]

Attention : Les angles doivent être en radians pour les fonctions trigonométriques des calculatrices. \(100 \text{ gon} = 90^\circ = \pi/2 \text{ rad}\).

3. Calcul de la Dénivelée au Sol :

La dénivelée instrumentale n'est que la différence d'altitude entre l'axe de l'instrument et le prisme. Pour obtenir la dénivelée entre les points au sol, il faut prendre en compte la hauteur de l'instrument (\(h_{\text{i}}\)) et la hauteur du prisme (\(h_{\text{p}}\)).

\[ \Delta H_{\text{SP}} = h_{\text{i}} + \Delta H_{\text{instr}} - h_{\text{p}} = h_{\text{i}} + D_{\text{i}} \cos(V) - h_{\text{p}} \]

L'altitude du point P est alors : \(\text{Alt}_{\text{P}} = \text{Alt}_{\text{S}} + \Delta H_{\text{SP}}\).

Correction : Calcul de la distance horizontale à partir d'une distance inclinée et d'un angle zénithal

Question 1 : Calculer la distance horizontale \(D_{\text{h}}\) entre S et P

Principe (le concept physique)

La distance horizontale est la projection de la distance inclinée sur un plan horizontal. En se représentant le triangle rectangle formé par la station, le point visé et la verticale de ce point, la distance horizontale est le côté opposé à l'angle zénithal. La fonction trigonométrique qui relie l'hypoténuse (distance inclinée), un angle et son côté opposé est le sinus.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La base de tous les calculs de levé est la décomposition de vecteurs dans un système de coordonnées local. Le vecteur Station-Point visé, de longueur \(D_{\text{i}}\), est décomposé en une composante horizontale (\(D_{\text{h}}\)) et une composante verticale (\(\Delta H_{\text{instr}}\)). L'angle zénithal V est le paramètre qui gouverne cette décomposition. La formule \(D_{\text{h}} = D_{\text{i}} \sin(V)\) est une application directe de cette décomposition vectorielle.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Dessinez toujours le triangle ! C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Placez l'angle zénithal \(V\) au sommet (à l'instrument), entre la verticale (le zénith) et la visée (l'hypoténuse). Vous verrez immédiatement que \(D_{\text{h}}\) est le côté opposé, ce qui appelle la fonction sinus. C'est un réflexe visuel à acquérir.

Normes (la référence réglementaire)

Les formules de réduction des distances à l'horizontale sont des standards universels en géodésie et en topographie. Les algorithmes implémentés dans toutes les stations totales et tous les logiciels de calcul topographique reposent sur ces relations trigonométriques fondamentales.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule de base est :

Il faut s'assurer que l'angle V est dans la bonne unité pour la fonction sinus (degrés, radians ou grades/gons).

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les mesures de distance et d'angle sont exemptes d'erreurs systématiques (étalonnage correct de l'instrument) et que les erreurs accidentelles sont négligeables. On néglige également la courbure terrestre et la réfraction atmosphérique, ce qui est une hypothèse valide pour des distances de cette ordre de grandeur.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance inclinée, \(D_{\text{i}} = 125.456 \, \text{m}\)

- Angle zénithal, \(V = 96.5432 \, \text{gon}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

L'angle zénithal (96.5432 gon) est proche de 100 gon (l'horizontale). Le sinus d'un angle proche de 100 gon est très proche de 1. Par conséquent, la distance horizontale \(D_{\text{h}}\) doit être très légèrement inférieure à la distance inclinée \(D_{\text{i}}\). Si votre calcul donne une valeur très différente, vérifiez vos unités d'angle !

Schéma (Avant les calculs)

Triangle de la mesure

Calcul(s) (l'application numérique)

Il faut d'abord s'assurer que la calculatrice ou le logiciel est en mode "grades" (ou "gons").

Schéma (Après les calculs)

Triangle résolu

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Comme prévu, la distance horizontale (125.269 m) est légèrement plus courte que la distance inclinée (125.456 m). La différence est de 18.7 cm. Cette correction, bien que faible en proportion, est absolument essentielle pour la cohérence et la précision d'un plan topographique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente et la plus grave est l'unité d'angle. Si vous calculez \(\sin(96.5432)\) avec une calculatrice en mode "degrés", vous obtiendrez un résultat complètement faux. Toujours vérifier le mode de sa calculatrice (DEG, RAD, GRAD) avant tout calcul topographique.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Distance Horizontale = Distance Inclinée × SINUS de l'Angle Zénithal.

- Vérifier systématiquement l'unité d'angle (généralement le grade/gon en topographie).

- \(D_{\text{h}}\) est toujours inférieure ou égale à \(D_{\text{i}}\).

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le grade (ou gon) a été inventé en France après la Révolution, en même temps que le système métrique. L'idée était de diviser l'angle droit en 100 unités au lieu de 90, pour faciliter les calculs décimaux. C'est pourquoi il est très utilisé en topographie en Europe continentale, alors que les pays anglo-saxons utilisent majoritairement le degré sexagésimal.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si l'angle zénithal était de 100 gon exactement, quelle serait la distance horizontale en m ?

Question 2 : Calculer la dénivelée \(\Delta H\) entre les points S et P.

Principe (le concept physique)

La dénivelée totale entre les points au sol (S et P) est la somme de trois segments verticaux : 1. On "monte" de la hauteur de l'instrument (\(h_{\text{i}}\)). 2. On "monte" ou on "descend" selon la dénivelée instrumentale (\(\Delta H_{\text{instr}}\)). 3. On "descend" de la hauteur du prisme (\(h_{\text{p}}\)). La dénivelée instrumentale est le côté adjacent à l'angle zénithal dans notre triangle rectangle, ce qui fait appel à la fonction cosinus.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le calcul se décompose en deux temps. D'abord, la trigonométrie nous donne la différence d'altitude entre l'axe des tourillons de l'instrument et le centre du prisme : \(\Delta H_{\text{instr}} = D_{\text{i}} \cos(V)\). Ensuite, un simple calcul arithmétique permet de passer de cette dénivelée "entre appareils" à la dénivelée "entre points au sol" : \(\Delta H_{\text{SP}} = h_{\text{i}} + \Delta H_{\text{instr}} - h_{\text{p}}\).

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Attention au signe du cosinus ! Pour un angle zénithal en grades : si V < 100 gon (visée montante), \(\cos(V)\) est positif. Si V > 100 gon (visée descendante), \(\cos(V)\) est négatif. Si V = 100 gon (visée horizontale), \(\cos(V)\) est nul. La formule mathématique gère donc automatiquement le sens de la pente.

Normes (la référence réglementaire)

Cette formule de calcul de la dénivelée est un standard absolu en topographie instrumentale. Elle est la base du nivellement trigonométrique, une méthode très utilisée pour déterminer l'altitude de points inaccessibles.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule complète est :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que les hauteurs \(h_{\text{i}}\) et \(h_{\text{p}}\) ont été mesurées avec précision (généralement au millimètre près) et qu'elles représentent bien les distances verticales entre le point au sol et l'axe de l'instrument ou le centre du prisme.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Distance inclinée, \(D_{\text{i}} = 125.456 \, \text{m}\)

- Angle zénithal, \(V = 96.5432 \, \text{gon}\)

- Hauteur instrument, \(h_{\text{i}} = 1.654 \, \text{m}\)

- Hauteur prisme, \(h_{\text{p}} = 2.000 \, \text{m}\)

Astuces(Pour aller plus vite)

Ici, l'angle V est de 96.5432 gon, donc légèrement montant. La dénivelée instrumentale sera positive mais faible. Comme la hauteur du prisme (2.000 m) est supérieure à celle de l'instrument (1.654 m), on s'attend à une dénivelée finale négative (le point P est plus bas que le point S).

Schéma (Avant les calculs)

Calcul de la dénivelée au sol

Calcul(s) (l'application numérique)

1. Calcul de la dénivelée instrumentale :

2. Calcul de la dénivelée totale :

Schéma (Après les calculs)

Dénivelée finale

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le point P est 6.465 mètres plus haut que le point S. L'intuition de départ était fausse, car l'effet de la pente (dénivelée instrumentale de +6.811 m) est bien plus important que la différence des hauteurs de l'instrument et du prisme. Cela montre l'importance de faire le calcul complet sans se fier à des approximations visuelles.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur classique est d'oublier ou d'inverser les signes dans la formule finale. Il faut bien "monter" de \(h_{\text{i}}\) depuis le point au sol, appliquer la dénivelée instrumentale (qui peut être positive ou négative), puis "descendre" de \(h_{\text{p}}\) pour arriver au point P. Une erreur de signe sur \(h_{\text{i}}\) ou \(h_{\text{p}}\) est fréquente.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Dénivelée instrumentale = Distance Inclinée × COSINUS de l'Angle Zénithal.

- Dénivelée au sol = \(h_{\text{i}} + \Delta H_{\text{instr}} - h_{\text{p}}\).

- Le signe de \(\cos(V)\) gère automatiquement la montée ou la descente.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Pour les mesures à très longue distance (plusieurs kilomètres), les topographes doivent appliquer des corrections de courbure terrestre (la Terre est ronde, donc la ligne de visée s'éloigne de la surface) et de réfraction atmosphérique (les rayons lumineux sont courbés par les différentes couches de l'atmosphère). Ces deux effets se compensent partiellement.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si \(h_{\text{i}}\)=1.500 m, \(h_{\text{p}}\)=1.800 m et \(\Delta H_{\text{instr}}\)=-2.100 m, quelle est la dénivelée \(\Delta H\) au sol en m ?

Question 3 : Calculer l'altitude du point P

Principe (le concept physique)

L'altitude d'un point est sa hauteur par rapport à une surface de référence (généralement le niveau de la mer). La dénivelée \(\Delta H_{\text{SP}}\) est la différence d'altitude entre S et P. Par conséquent, pour trouver l'altitude du point P, il suffit d'ajouter la dénivelée (avec son signe) à l'altitude connue du point de départ S.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Ce calcul est la base du cheminement altimétrique. En mesurant les dénivelées successives entre des points, on peut propager l'altitude d'un point de référence (appelé "repère") à tous les autres points du levé. C'est ainsi que l'on crée le modèle numérique de terrain (MNT) d'une zone.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est l'étape finale qui donne tout son sens aux calculs précédents. La distance horizontale sert au plan, et la dénivelée sert au calcul des altitudes. Les deux sont les coordonnées 2D et 3D du point levé. Assurez-vous de bien comprendre que la dénivelée est une valeur relative, tandis que l'altitude est une valeur absolue (par rapport à une référence).

Normes (la référence réglementaire)

Les systèmes de référence altimétrique sont normalisés au niveau national (par exemple, le système NGF-IGN69 en France). Tous les projets de grande envergure doivent être rattachés à ces systèmes officiels pour garantir la cohérence des altitudes sur l'ensemble du territoire.

Formule(s) (l'outil mathématique)

La formule est une simple addition :

Hypothèses (le cadre du calcul)

On suppose que l'altitude du point de départ S est exacte et définie dans le même système de référence que celui dans lequel on souhaite exprimer l'altitude du point P.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

- Altitude de S, \(\text{Alt}_{\text{S}} = 150.000 \, \text{m}\)

- Dénivelée S vers P, \(\Delta H_{\text{SP}} = +6.465 \, \text{m}\) (calculée à la Q2)

Astuces(Pour aller plus vite)

Le calcul est direct. La seule astuce est de faire attention au signe de la dénivelée. Si elle avait été négative, il aurait fallu la soustraire. Ici, elle est positive, on l'ajoute.

Schéma (Avant les calculs)

Propagation de l'altitude

Calcul(s) (l'application numérique)

Schéma (Après les calculs)

Altitude du point P calculée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

L'altitude finale du point P est de 156.465 m. Cette valeur, combinée à ses coordonnées en plan (qui seraient calculées à partir de la distance horizontale et d'un angle horizontal), définit complètement la position 3D du point visé.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas arrondir les résultats intermédiaires. La dénivelée doit être conservée avec toutes ses décimales pour le calcul final de l'altitude afin de ne pas perdre en précision. En topographie, on travaille couramment au millimètre près.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- L'altitude d'un nouveau point est celle du point connu plus la dénivelée.

- La dénivelée est une grandeur algébrique (elle a un signe + ou -).

- Ce calcul permet de "transporter" l'information d'altitude sur le terrain.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le GPS fournit directement des altitudes, mais celles-ci sont "ellipsoïdales", c'est-à-dire calculées par rapport à un modèle mathématique lisse de la Terre (l'ellipsoïde). Les altitudes utilisées par les ingénieurs sont "orthométriques", calculées par rapport au géoïde (la surface équipotentielle de la pesanteur, qui correspond au niveau moyen des mers). La différence entre les deux peut atteindre plusieurs dizaines de mètres ! Les topographes utilisent des modèles de conversion complexes pour passer de l'un à l'autre.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si \(\text{Alt}_{\text{S}} = 52.123\) m et \(\Delta H_{\text{SP}} = -4.567\) m, quelle est l'altitude du point P en m ?

Outil Interactif : Relation Di, V, Dh et ΔH

Modifiez la distance inclinée et l'angle zénithal pour observer en temps réel leur impact sur la distance horizontale et la dénivelée.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

- Distance Inclinée (Di)

- Distance mesurée directement entre l'instrument et la cible suivant la ligne de visée. C'est la mesure brute fournie par le distancemètre de l'appareil.

- Angle Zénithal (V)

- Angle mesuré dans un plan vertical, ayant pour sommet l'axe de l'instrument, et dont l'origine (0) est la direction de la verticale ascendante (le zénith). L'horizontale correspond à 100 gon (ou 90°).

- Distance Horizontale (Dh)

- Projection orthogonale de la distance inclinée sur un plan horizontal. C'est la distance utilisée pour les calculs et les reports sur les plans.

- Dénivelée (ΔH)

- Différence d'altitude entre deux points. Elle est positive si le deuxième point est plus haut que le premier, et négative dans le cas contraire.

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires