QCM : Mise en station d'un théodolite

Contexte : Le socle de toute mesure topographique.

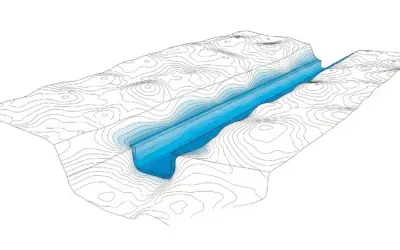

La mise en station d'un théodolite ou d'une station totale est l'opération la plus fondamentale et la plus répétée en topographie. Elle consiste à positionner l'instrument de manière à ce que son axe principal soit parfaitement vertical et coïncide précisément avec un point au sol matérialisé. Une mise en station approximative est la source des plus grandes erreurs en mesure d'angles et en levé de détails. La maîtrise de cette procédure, qui combine le centrageAction d'amener l'axe principal (vertical) de l'instrument à passer exactement par le point de station matérialisé au sol. et le calageAction de rendre l'axe principal de l'instrument parfaitement vertical à l'aide des nivelles et des vis calantes., est donc un prérequis absolu pour tout topographe. Cet exercice sous forme de QCM vise à valider votre connaissance de chaque étape de cette procédure cruciale.

Remarque Pédagogique : Contrairement à un calcul, la mise en station est une procédure gestuelle et logique. Cet exercice est conçu pour décomposer cette procédure en étapes clés et valider la compréhension de l'enchaînement logique et des justifications techniques de chaque action. Chaque question correspond à une décision que le topographe doit prendre sur le terrain.

Objectifs Pédagogiques

- Identifier l'ordre chronologique des étapes de la mise en station.

- Comprendre le rôle de chaque élément de l'instrument (trépied, vis calantes, nivelles).

- Maîtriser la méthode de calage de la nivelle sphérique et de la nivelle torique.

- Savoir corriger un décentrage après le calage.

- Justifier l'importance de chaque étape pour la précision des mesures finales.

QCM : Testez votre procédure

1. Quelle est la toute première action à réaliser lors de l'installation du trépied sur un point ?

2. Le "calage grossier" se fait à l'aide de la nivelle sphérique. Comment l'effectue-t-on ?

3. Pour le "calage fin" avec la nivelle torique, quelle est la première étape cruciale ?

4. Après avoir terminé le calage fin, vous constatez que le plomb optique n'est plus exactement sur le clou. Que faites-vous ?

Correction : QCM : Mise en station d'un théodolite

Question 1 : Quelle est la toute première action à réaliser lors de l'installation du trépied sur un point ?

Principe (le concept physique)

La mise en station est une recherche d'optimum entre trois contraintes : le centrage, la mise à niveau et la stabilité. La première étape consiste à positionner le trépied de manière à ce que ces trois objectifs soient facilement atteignables. Un plateau approximativement horizontal et centré est la base de départ la plus efficace pour les réglages ultérieurs.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La stabilité du trépied est la condition sine qua non de la précision. Cette stabilité est obtenue par un ancrage ferme des trois pieds et un serrage adéquat (ni trop lâche, ni trop fort) des vis de blocage. Un plateau initialement horizontal minimise l'amplitude des réglages à effectuer par la suite avec les pieds coulissants et les vis calantes, rendant la procédure plus rapide et plus précise.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à votre "zone de confort". Si vous commencez avec un trépied très penché ou très décalé, vous allez passer beaucoup de temps à compenser ce défaut initial. En prenant quelques secondes pour bien positionner le trépied dès le départ (plateau horizontal à l'œil, centré sur le point), vous vous facilitez grandement la vie pour les étapes suivantes.

Normes (la référence réglementaire)

Il n'y a pas de "norme" au sens strict pour cette étape, mais elle constitue une règle de l'art enseignée dans tous les manuels de topographie et formations professionnelles. Les guides de bonnes pratiques insistent sur l'importance de cette installation initiale pour garantir la qualité des mesures.

Règle(s) ou Principe(s) (l'outil logique)

Le principe est de minimiser les corrections futures. La séquence logique est : 1. Positionnement global (centrage et horizontalité approximatifs). 2. Stabilité (ancrage des pieds). 3. Réglages fins.

Hypothèses (le cadre de la procédure)

On suppose que le terrain est stable et que le point de station est clairement visible. On suppose également que le trépied est en bon état de fonctionnement (vis de serrage efficaces).

Contexte de la question

La question porte sur l'action initiale, celle qui conditionne tout le reste de la procédure. Il s'agit de choisir la stratégie la plus efficace.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour centrer rapidement, regardez le point au sol à travers l'ouverture centrale du plateau du trépied tout en déplaçant l'ensemble. Pour l'horizontalité, utilisez l'horizon ou les lignes verticales des bâtiments environnants comme repères visuels.

Schéma (Avant le réglage)

Trépied mal positionné

Raisonnement

L'option A (serrer fortement) est prématurée ; on ne serre qu'une fois la position stable. L'option C (ancrer un pied puis ajuster) est une technique valable, mais elle est une conséquence de l'objectif principal qui est de se positionner correctement. L'option B (positionner le plateau horizontalement et au-dessus du point) décrit le mieux l'objectif initial et global de cette première étape.

Schéma (Après le réglage)

Trépied bien positionné

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une bonne première étape ne garantit pas une mise en station parfaite, mais une mauvaise première étape garantit presque certainement une procédure longue et fastidieuse. C'est un investissement de quelques secondes qui fait gagner plusieurs minutes.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas déployer les pieds à une hauteur confortable pour l'opérateur. Un trépied trop haut est instable et peu pratique. Un trépied trop bas est inconfortable. La bonne hauteur est généralement celle du menton de l'opérateur.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Étape 1 : Positionner le trépied.

- Objectif : Plateau centré et horizontal (à l'œil).

- Moyen : Déplacer l'ensemble du trépied.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Sur un terrain très pentu, la règle est de placer un pied du trépied dans la direction de la plus grande pente et les deux autres en aval, à la même altitude. Cela assure une stabilité maximale et empêche le trépied de basculer.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

L'action de bien ancrer les pieds du trépied dans le sol vise principalement à garantir la...

Question 2 : Le "calage grossier" se fait à l'aide de la nivelle sphérique. Comment l'effectue-t-on ?

Principe (le concept physique)

La nivelle sphérique indique l'horizontalité du plateau dans toutes les directions simultanément. Le moyen le plus direct et le plus efficace pour ajuster cette horizontalité globale est de modifier la longueur des pieds du trépied. Chaque pied agit comme un levier pour incliner le plateau dans une direction donnée.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le calage grossier a pour but d'amener la bulle de la nivelle sphérique à l'intérieur de son cercle central. Cela garantit que l'axe principal de l'instrument est suffisamment proche de la verticale pour que le calage fin, réalisé avec la nivelle torique (plus sensible) et les vis calantes (à faible débattement), soit possible.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

La règle d'or est : "les pieds pour la grosse bulle, les vis pour la petite bulle". N'essayez jamais de centrer la nivelle sphérique avec les vis calantes. Vous perdriez du temps et vous risqueriez d'arriver en butée de vis, vous obligeant à tout recommencer. Le calage grossier se fait exclusivement avec les pieds.

Normes (la référence réglementaire)

Cette procédure est une méthode standard et universelle pour tous les instruments géodésiques sur trépied (théodolites, stations totales, niveaux, GPS). Elle est décrite dans tous les manuels d'utilisation et les guides de formation.

Règle(s) ou Principe(s) (l'outil logique)

La bulle se déplace dans la direction opposée au pied que l'on allonge, ou dans la même direction que le pied que l'on raccourcit. La méthode la plus efficace est de se placer derrière un pied et de l'ajuster pour amener la bulle sur la ligne qui vous relie au centre du cercle, puis de passer au pied suivant.

Hypothèses (le cadre de la procédure)

On suppose que l'instrument est déjà fixé sur le trépied et que le centrage grossier sur le point est maintenu. On suppose également que la nivelle sphérique est correctement réglée (non faussée).

Contexte de la question

La question porte sur l'outil correct à utiliser pour l'étape du calage grossier, c'est-à-dire le réglage de la nivelle sphérique.

Astuces(Pour aller plus vite)

Pour aller vite, déplacez-vous autour du trépied. Placez-vous dans l'axe d'un pied. En allongeant ou raccourcissant ce pied, la bulle se déplacera en ligne droite vers vous ou à l'opposé. Amenez-la sur la ligne passant par les deux autres pieds. Puis, déplacez-vous vers un autre pied et répétez l'opération. En deux mouvements, la bulle est centrée.

Schéma (Avant le réglage)

Nivelle sphérique décalée

Raisonnement

L'option A (vis calantes) est incorrecte ; c'est pour le calage fin. L'option B (un seul pied) est insuffisante ; il faut généralement ajuster au moins deux pieds pour centrer la bulle. L'option C (ajuster la longueur des pieds) est la méthode correcte et complète pour effectuer le calage grossier.

Schéma (Après le réglage)

Nivelle sphérique calée

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Un calage grossier bien exécuté est la garantie d'un calage fin rapide et facile. L'axe de l'instrument est maintenant suffisamment proche de la verticale pour passer à l'étape de précision.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Pendant l'ajustement des pieds, le centrage sur le point peut légèrement bouger. Il faut toujours garder un œil dans le plomb optique et accepter une petite perte de centrage à cette étape, qui sera corrigée plus tard.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Calage grossier = Nivelle sphérique.

- Outils = Pieds coulissants du trépied.

- Objectif = Amener la bulle dans le cercle central.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certains trépieds modernes sont équipés de poignées ou de systèmes de déblocage rapide qui permettent d'ajuster la longueur des pieds beaucoup plus facilement et rapidement que les traditionnelles vis à oreilles ou clips.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Le calage fin, plus précis, se fait avec la nivelle...

Question 3 : Pour le "calage fin" avec la nivelle torique, quelle est la première étape cruciale ?

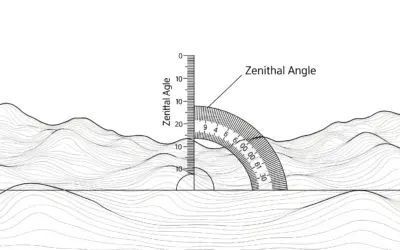

Principe (le concept physique)

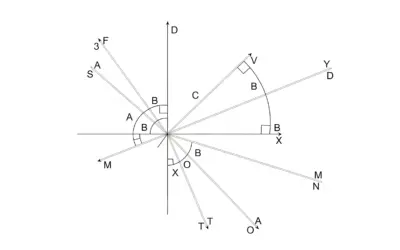

La nivelle torique est unidirectionnelle : elle mesure avec une grande précision l'inclinaison le long de son axe. Les vis calantes permettent d'incliner l'embase de l'instrument selon des axes définis. La procédure de calage fin consiste à faire coïncider l'axe de mesure de la nivelle avec un axe de réglage des vis, d'effectuer la correction, puis de répéter l'opération dans une direction perpendiculaire.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

La base de l'instrument forme un triangle équilatéral avec les trois vis calantes. En tournant deux vis (V1, V2) en sens opposé, on crée une rotation (inclinaison) autour de l'axe passant par la troisième vis (V3). L'axe de cette inclinaison est donc perpendiculaire à la ligne V1-V2. Pour régler efficacement, on aligne la nivelle torique sur l'axe V1-V2, on la centre avec ces deux vis, puis on tourne l'instrument de 90° et on centre à nouveau la bulle avec la troisième vis V3 seule.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous êtes sur un bateau. Pour corriger le roulis (gauche-droite), vous agissez sur les stabilisateurs latéraux. Pour corriger le tangage (avant-arrière), vous agissez sur les flaps avant/arrière. Vous ne faites pas les deux en même temps. C'est pareil ici : on décompose le problème en deux directions orthogonales. Aligner la nivelle sur deux vis, c'est choisir de corriger d'abord le "roulis".

Normes (la référence réglementaire)

Cette méthode de calage en deux temps (alignement, réglage, rotation de 90°, réglage) est la procédure standard enseignée et décrite dans tous les manuels de topographie pour le calage de précision d'une nivelle torique.

Règle(s) ou Principe(s) (l'outil logique)

Le principe est celui de la décomposition orthogonale. On annule l'erreur de verticalité en la projetant sur deux axes perpendiculaires et en la corrigeant séquentiellement sur chacun de ces axes.

Hypothèses (le cadre de la procédure)

On suppose que le calage grossier a été correctement effectué et que la bulle de la nivelle torique est visible, même si elle n'est pas centrée.

Contexte de la question

La question porte sur le démarrage de l'étape de précision du calage. Il s'agit de l'action qui prépare le réglage fin.

Astuces(Pour aller plus vite)

La plupart des embases ont des repères graphiques (lignes) qui vous montrent comment aligner la nivelle. Utilisez-les. La règle mnémotechnique pour les vis : "les pouces suivent la bulle". Si vous tournez les deux vis avec vos pouces, la bulle se déplacera dans la même direction que vos pouces.

Schéma (Avant le réglage)

Orientation de la Nivelle Torique

Raisonnement

L'option A est la bonne réponse. Aligner la nivelle avec deux vis est la condition préalable pour pouvoir utiliser ces deux vis pour la centrer. L'option B est la deuxième étape, après rotation de 90°. L'option C est une procédure de vérification du réglage de la nivelle elle-même, pas une étape du calage de la station.

Schéma (Après le réglage)

Nivelle Torique Prête pour le Calage

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette première étape structure toute la suite du calage fin. En choisissant un axe de travail, on simplifie un problème à deux dimensions (une inclinaison quelconque) en deux problèmes à une dimension, beaucoup plus simples à résoudre.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Ne pas aligner la nivelle correctement. Si elle est positionnée à 45° par rapport à l'axe des deux vis, tourner ces vis aura un effet combiné sur les deux axes, rendant le calage non intuitif et difficile.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Calage fin = Nivelle torique.

- Étape 1 : Aligner la nivelle sur 2 vis (V1, V2).

- Étape 2 : Centrer la bulle avec V1 et V2.

- Étape 3 : Pivoter de 90°.

- Étape 4 : Centrer la bulle avec V3.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les instruments les plus modernes sont équipés d'un "compensateur bi-axe". C'est un système pendulaire ou liquide qui, une fois le calage grossier effectué, maintient automatiquement la ligne de visée parfaitement horizontale (ou mesure l'inclinaison résiduelle) même si l'instrument n'est pas parfaitement calé. Le calage fin devient alors moins critique.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Après avoir tourné l'instrument de 90°, quelle(s) vis utilise-t-on pour la deuxième partie du calage fin ?

Question 4 : Après avoir terminé le calage fin, vous constatez que le plomb optique n'est plus exactement sur le clou. Que faites-vous ?

Principe (le concept physique)

La mise en station est un processus itératif. Le calage (mise à niveau) peut légèrement affecter le centrage, car l'axe de rotation de l'instrument se déplace de quelques millimètres lors de l'inclinaison de l'embase. La procédure correcte consiste donc à effectuer un dernier ajustement fin du centrage, puis à vérifier et retoucher si nécessaire le calage.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

L'embase de l'instrument n'est pas solidaire du plateau du trépied. La vis de serrage centrale permet de la bloquer, mais une fois légèrement desserrée, elle autorise un déplacement de translation de quelques millimètres dans toutes les directions. Ce "jeu" est spécifiquement conçu pour permettre ce réglage final du centrage sans avoir à toucher aux pieds du trépied, ce qui déréglerait complètement le calage.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

C'est la "danse" du topographe. Un petit glissement pour le centrage, une petite retouche des vis pour le calage. Avec l'expérience, cela devient un mouvement fluide et rapide. L'erreur du débutant est de toucher à nouveau aux pieds, ce qui le renvoie à la case départ.

Normes (la référence réglementaire)

Cette procédure de finalisation (glissement, re-calage) est la méthode enseignée et reconnue pour achever une mise en station de précision. Elle est indispensable pour atteindre les tolérances requises pour les travaux d'ingénierie.

Règle(s) ou Principe(s) (l'outil logique)

Le principe est celui des corrections successives, en allant du plus grossier au plus fin. 1. Pieds (grossier). 2. Vis calantes (fin). 3. Glissement sur embase (très fin). Chaque étape corrige les petites erreurs de la précédente.

Hypothèses (le cadre de la procédure)

On suppose que le décentrage résiduel est faible (quelques millimètres). Si l'écart est d'un centimètre ou plus, cela signifie que le calage grossier a été mal fait et qu'il est plus efficace de recommencer en bougeant un pied.

Contexte de la question

La question porte sur la toute dernière étape de la mise en station, la vérification finale et la correction de la petite interaction entre le calage et le centrage.

Astuces(Pour aller plus vite)

Desserrez la vis de serrage centrale juste assez pour que l'instrument puisse glisser avec une légère friction. Ne la dévissez pas complètement, sinon l'instrument bougera de manière incontrôlée. Poussez doucement l'instrument jusqu'à centrer le réticule du plomb, puis resserrez fermement sans à-coup.

Schéma (Avant le réglage)

Décalage final du centrage

Raisonnement

L'option B est la procédure standard et efficace. Elle corrige le petit défaut de centrage tout en ne nécessitant qu'une retouche mineure du calage. L'option A (tout recommencer) est une perte de temps inutile pour un si petit ajustement. L'option C (ignorer l'erreur) est une faute professionnelle, car toutes les mesures d'angles seraient alors faussées, partant d'un point erroné.

Schéma (Après le réglage)

Centrage corrigé, calage à vérifier

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Cette étape finale démontre la compréhension de l'interdépendance entre le centrage et le calage. Une mise en station n'est parfaite que lorsque les deux conditions sont remplies simultanément. La capacité à effectuer cette dernière itération rapidement et précisément distingue un opérateur expérimenté.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus critique est d'oublier de revérifier la nivelle torique après avoir glissé et resserré l'instrument. Le plateau du trépied n'est jamais parfaitement plan, donc le glissement induit presque toujours une petite perte de verticalité qui doit être corrigée avec les vis calantes.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Le calage fin peut légèrement décentrer l'instrument.

- Corriger ce petit décalage en faisant glisser l'instrument sur le plateau.

- Toujours, toujours, toujours revérifier le calage fin après avoir glissé l'instrument.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Certains instruments très haut de gamme disposent d'un centrage laser forcé. Une fois le calage effectué, l'instrument peut mesurer son décalage par rapport au point au sol (visé par une caméra intégrée) et corriger mathématiquement toutes les mesures d'angles pour les ramener au point de station théorique, éliminant ainsi cette dernière étape manuelle.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer(pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Cette dernière étape itérative (glisser/re-caler) est cruciale pour garantir la précision des mesures d'...

Outil Interactif : Calage de la Nivelle Sphérique

Utilisez les curseurs pour ajuster la longueur des pieds et centrer la bulle. Observez comment chaque pied influence la position de la bulle.

- Théodolite

- Instrument de géodésie permettant de mesurer des angles horizontaux (azimut) et verticaux (hauteur). Il est l'ancêtre de la station totale moderne.

- Nivelle sphérique

- Nivelle de faible précision permettant un calage grossier et rapide de l'horizontalité d'un plan dans toutes les directions.

- Nivelle torique

- Nivelle de haute précision, très sensible, permettant un calage fin de l'horizontalité dans une seule direction à la fois.

- Vis calantes

- Les trois vis situées sur l'embase de l'instrument qui permettent d'effectuer des ajustements fins de l'inclinaison pour le calage de précision.

D’autres exercices d’instruments topographique:

0 commentaires