Calcul de la distance à vol d’oiseau et sur le plan

Contexte : Les Fondamentaux de la TopographieLa topographie est la science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le terrain..

Un géomètre-topographe doit réaliser le plan d'un terrain en pente. Pour cela, il stationne son appareil (une station totaleInstrument de mesure électronique utilisé pour mesurer des angles et des distances. C'est l'outil de base du topographe.) sur un point A et vise un prisme sur un point B. L'appareil mesure la distance directe entre A et B, qui est la distance inclinée (Di)Distance réelle mesurée sur le terrain en suivant la pente, de l'appareil au point visé., ainsi que l'angle vertical (α)Angle mesuré dans un plan vertical entre l'horizon et la visée. Il est positif si on vise vers le haut (pente) et négatif si on vise vers le bas (rampe).. Cependant, pour dessiner un plan, qui est une projection à plat, il a besoin de la distance horizontale (Dh)Distance projetée sur un plan horizontal. C'est la distance "à vol d'oiseau" qui est représentée sur les cartes et les plans.. Cet exercice a pour but de réaliser les calculs de base pour passer des mesures de terrain aux données du plan.

Remarque Pédagogique : Cet exercice est fondamental pour comprendre comment les mesures 3D du monde réel sont transformées en une représentation 2D sur une carte. Il vous apprendra à utiliser la trigonométrie pour résoudre un problème concret de topographie.

Objectifs Pédagogiques

- Comprendre la différence entre distance inclinée, distance horizontale et dénivelée.

- Savoir calculer la distance horizontale (à vol d'oiseau) à partir d'une distance inclinée et d'un angle vertical.

- Appliquer les formules trigonométriques de base (sinus, cosinus) dans un contexte topographique.

Données de l'étude

Fiche Technique

| Caractéristique | Description |

|---|---|

| Instrument utilisé | Station Totale Leica TS16 |

| Points de mesure | Point A (station), Point B (point visé) |

| Objectif | Calculer la distance horizontale et la dénivelée entre A et B. |

Modélisation de la mesure topographique

| Nom du Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance inclinée | Di | 125.45 | m |

| Angle vertical | α | +5.25 | grades (gr) |

Questions à traiter

- Convertir l'angle vertical de grades en degrés décimaux.

- Calculer la distance horizontale (Dh) entre les points A et B.

- Calculer la dénivelée (ΔZ) entre les points A et B.

- Vérifier la cohérence des calculs en utilisant le théorème de Pythagore.

- Expliquer pourquoi la distance horizontale est celle qui est reportée sur un plan topographique.

Les bases du calcul topographique

En topographie, les mesures brutes du terrain (distances inclinées et angles) doivent être transformées en coordonnées et distances planes pour être représentables sur une carte. Ce processus repose sur des relations trigonométriques simples dans un triangle rectangle formé par la distance inclinée (l'hypoténuse), la distance horizontale (le côté adjacent à l'angle) et la dénivelée (le côté opposé).

1. Relation trigonométrique : Cosinus

Le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle est le rapport entre la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse. On l'utilise pour trouver la distance horizontale.

\[ Dh = Di \times \cos(\alpha) \]

2. Relation trigonométrique : Sinus

Le sinus d'un angle est le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse. On l'utilise pour trouver la dénivelée.

\[ \Delta Z = Di \times \sin(\alpha) \]

Correction : Calcul de la distance à vol d’oiseau et sur le plan

Question 1 : Convertir l'angle vertical de grades en degrés décimaux.

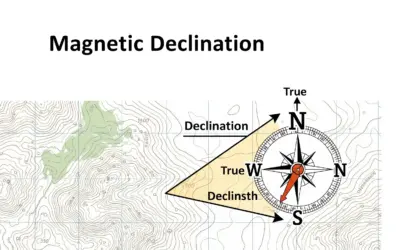

Principe (le concept physique)

Les calculs trigonométriques (sinus, cosinus, tangente) dépendent de l'unité d'angle utilisée. Pour garantir un résultat correct avec la plupart des outils de calcul, nous devons d'abord unifier nos unités. Cette étape consiste à traduire la mesure de terrain (en grades) dans le langage universel des mathématiques (souvent les degrés).

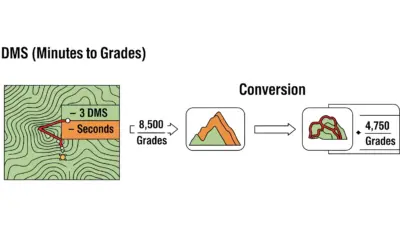

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Un cercle complet peut être divisé de plusieurs manières. La plus courante est en 360 degrés (°), héritée des Babyloniens. Le grade (gr), issu du système métrique, divise le cercle en 400 unités, ce qui rend l'angle droit égal à 100 gr. Cette relation (360° = 400 gr) est la clé de la conversion.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Pensez à la conversion d'unités comme à la traduction d'une langue. Si vous donnez un ordre en français à quelqu'un qui ne parle qu'anglais, il ne vous comprendra pas. De même, si vous donnez un angle en grades à une calculatrice en mode "degrés", le résultat sera faux. Assurez-vous toujours que l'outil et la donnée parlent la même "langue".

Normes (la référence réglementaire)

Il n'existe pas de norme internationale imposant une unité d'angle. Cependant, le Système International d'unités (SI) privilégie le radian pour les calculs physiques purs. En topographie, le grade est très utilisé en Europe francophone pour sa simplicité (100 gr = angle droit), tandis que le degré domine dans le reste du monde.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de Conversion Grades vers Degrés

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour cette conversion, nous posons comme seule hypothèse que la relation de proportionnalité entre les grades et les degrés est exacte et constante.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Angle vertical | α | +5.25 | gr |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour une conversion mentale rapide, il suffit de retirer 10% de la valeur en grades. Pour 5.25 gr, 10% est 0.525. Donc, 5.25 - 0.525 = 4.725°. C'est une méthode simple et exacte.

Schéma (Avant les calculs)

Comparaison des Unités d'Angle

Calcul(s) (l'application numérique)

Calcul de l'angle en degrés

Schéma (Après les calculs)

Relation 400 gr = 360°

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat (4.725°) est numériquement plus petit que la donnée de départ (5.25 gr). C'est logique, car un degré "contient" plus d'angle qu'un grade (il en faut moins pour faire un tour complet). Cette valeur est maintenant prête à être utilisée dans les fonctions trigonométriques.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

L'erreur la plus fréquente est d'oublier cette étape et d'utiliser la valeur en grades dans un calcul en mode degrés. Une autre erreur est d'inverser le facteur de conversion (diviser par 0.9 au lieu de multiplier). Toujours vérifier la cohérence du résultat : la valeur en degrés doit être plus petite.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Relation clé : 400 gr = 360°.

- Formule : degrés = grades × 0.9.

- Vérification : Toujours vérifier le mode (DEG/GRAD/RAD) de sa calculatrice.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le grade a été introduit en France en 1795, en même temps que le système métrique, dans une volonté de "décimaliser" toutes les mesures, y compris le temps et les angles. Si la semaine de 10 jours a été un échec, le grade survit encore aujourd'hui, principalement dans le domaine de la topographie.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si un angle est de 150 gr, combien vaut-il en degrés ?

Question 2 : Calculer la distance horizontale (Dh) entre les points A et B.

Principe (le concept physique)

La distance horizontale est l'ombre de la distance inclinée sur un sol parfaitement plat. C'est la distance "à vol d'oiseau" que l'on représente sur une carte. Pour la trouver, on utilise la trigonométrie pour projeter l'hypoténuse (Di) sur le côté adjacent à l'angle (Dh).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Dans le triangle rectangle formé par les points A, B et la projection de B à l'horizontale de A, la distance inclinée (Di) est l'hypoténuse. La distance horizontale (Dh) est le côté adjacent à l'angle vertical (α). La relation qui lie ces trois éléments est le cosinus : cos(α) = Adjacent / Hypoténuse = Dh / Di.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Imaginez que vous tenez une règle inclinée au-dessus d'une table. La longueur de la règle est la distance inclinée. L'ombre de la règle projetée verticalement par une lumière venant du plafond est la distance horizontale. Cette ombre est toujours plus courte que la règle, sauf si la règle est parallèle à la table (pente nulle).

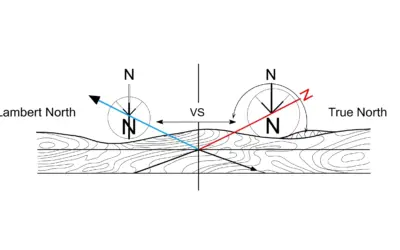

Normes (la référence réglementaire)

Les plans topographiques sont régis par des normes de représentation cartographique qui exigent que toutes les distances soient projetées sur un plan horizontal de référence (par exemple, le système de projection Lambert 93 en France). Le calcul de la Dh est donc une étape obligatoire et normalisée.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la Distance Horizontale

Hypothèses (le cadre du calcul)

Pour ce calcul, on fait les hypothèses suivantes :

- Le triangle de mesure est un triangle rectangle parfait.

- La courbure de la Terre est négligée sur cette courte distance.

- Les réfractions atmosphériques qui pourraient courber la visée sont négligées.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance inclinée | Di | 125.45 | m |

| Angle vertical (converti) | α | 4.725 | ° |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour les petits angles (moins de 10°), la valeur de cos(α) est très proche de 1. La distance horizontale sera donc très légèrement inférieure à la distance inclinée. Cela permet de vérifier rapidement l'ordre de grandeur du résultat.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma de principe pour le calcul de Dh

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule

Calcul final

Schéma (Après les calculs)

Schéma avec le résultat de Dh

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Le résultat (125.02 m) est bien, comme prévu, légèrement inférieur à la distance inclinée (125.45 m). L'écart de 43 cm est la "correction de pente" à appliquer pour passer de la mesure terrain à la mesure sur plan. Cette correction est fondamentale pour la précision cartographique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

La principale erreur est d'utiliser la fonction sinus au lieu de cosinus. Une bonne méthode mnémotechnique est "Cosinus = Côté Adjacent" (commencent tous les deux par "Co"). Une autre erreur est de mal paramétrer sa calculatrice (mode RAD ou GRAD au lieu de DEG).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept : La distance horizontale est une projection.

- Formule : Dh = Di × cos(α).

- Vérification : Dh ≤ Di, toujours !

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Les anciens topographes, avant les instruments électroniques, utilisaient des chaînes d'arpenteur qu'ils devaient maintenir parfaitement à l'horizontale à l'aide de niveaux à bulle pour mesurer directement la distance horizontale. C'était un travail long et fastidieux !

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec la même distance inclinée (125.45 m), quelle serait la Dh pour un angle de 10 gr ?

Question 3 : Calculer la dénivelée (ΔZ) entre les points A et B.

Principe (le concept physique)

La dénivelée représente la différence d'altitude entre les deux points. C'est la composante purement verticale de la mesure. Dans notre triangle rectangle, elle correspond au côté opposé à l'angle vertical, que l'on trouve grâce à la fonction sinus.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le sinus d'un angle dans un triangle rectangle est défini par le rapport : sin(α) = Côté Opposé / Hypoténuse. Dans notre cas, cela se traduit par sin(α) = ΔZ / Di. En isolant ΔZ, on obtient la formule de calcul de la dénivelée.

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Si la distance horizontale est l'ombre au sol, la dénivelée est la hauteur à laquelle il faudrait monter (ou descendre) pour passer du point A au point B si on pouvait se déplacer verticalement. Le signe de l'angle vous dit si vous montez (+) ou descendez (-).

Normes (la référence réglementaire)

La dénivelée est une donnée essentielle pour le calcul des altitudes et la création des modèles numériques de terrain (MNT). Les normes cartographiques imposent de la représenter via des points cotés ou des courbes de niveau pour visualiser le relief.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de la Dénivelée

Hypothèses (le cadre du calcul)

Les hypothèses sont les mêmes que pour le calcul de la distance horizontale (triangle rectangle parfait, Terre localement plate, etc.).

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance inclinée | Di | 125.45 | m |

| Angle vertical (converti) | α | 4.725 | ° |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour les petits angles, la valeur de sin(α) est petite. La dénivelée sera donc significativement plus petite que la distance inclinée. Si vous trouvez une dénivelée proche de la distance inclinée, c'est que l'angle est très grand (proche de 90°).

Schéma (Avant les calculs)

Schéma de principe pour le calcul de ΔZ

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule

Calcul final

Schéma (Après les calculs)

Schéma avec le résultat de ΔZ

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Une dénivelée de +10.33 m sur une distance horizontale de 125.02 m correspond à une pente moyenne d'environ 8.3%. C'est une information cruciale pour des projets de construction, de voirie ou d'hydraulique.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Confondre sinus et cosinus est l'erreur principale. De plus, il faut faire attention au signe : un angle vertical positif donne une dénivelée positive (on monte), un angle négatif donne une dénivelée négative (on descend).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept : La dénivelée est la composante verticale.

- Formule : ΔZ = Di × sin(α).

- Vérification : Le signe de ΔZ doit correspondre au signe de l'angle α.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

La maîtrise des dénivelées et des pentes est si cruciale qu'elle a permis des exploits d'ingénierie antiques, comme la construction des aqueducs romains, qui acheminaient l'eau sur des dizaines de kilomètres avec une pente très faible et constante, calculée avec une précision remarquable pour l'époque.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Avec la même distance inclinée (125.45 m), quelle serait la ΔZ pour un angle de -10 gr ?

Question 4 : Vérifier la cohérence des calculs en utilisant le théorème de Pythagore.

Principe (le concept physique)

Le théorème de Pythagore est une loi fondamentale de la géométrie euclidienne. Puisque nos trois valeurs (Di, Dh, ΔZ) forment un triangle rectangle, elles doivent impérativement respecter cette loi. C'est le contrôle qualité ultime de nos calculs trigonométriques.

Mini-Cours (approfondissement théorique)

Le théorème stipule que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse (le côté opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Appliqué à notre cas : Di² = Dh² + ΔZ².

Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)

Prenez l'habitude de toujours effectuer cette vérification. C'est rapide et cela vous donne une grande confiance dans vos résultats. Si le calcul ne "tombe pas juste" (à quelques millimètres près à cause des arrondis), vous savez immédiatement qu'une erreur s'est glissée quelque part et vous pouvez la corriger avant d'aller plus loin.

Normes (la référence réglementaire)

Les procédures de contrôle qualité en topographie et en ingénierie incluent souvent des calculs de re-vérification ou de "fermeture". L'application du théorème de Pythagore est l'une des formes les plus simples et efficaces de ces contrôles internes.

Formule(s) (l'outil mathématique)

Formule de vérification de Pythagore

Hypothèses (le cadre du calcul)

L'hypothèse fondamentale est que nous travaillons dans un espace euclidien où le théorème de Pythagore s'applique. Pour les mesures topographiques sur de courtes distances, cette hypothèse est parfaitement valide.

Donnée(s) (les chiffres d'entrée)

| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |

|---|---|---|---|

| Distance horizontale calculée | Dh | 125.02 | m |

| Dénivelée calculée | ΔZ | 10.33 | m |

Astuces (Pour aller plus vite)

Pour éviter les erreurs de saisie, utilisez la mémoire de votre calculatrice pour stocker les valeurs de Dh et ΔZ avec toutes leurs décimales avant de les élever au carré. Cela donnera un résultat de vérification plus précis.

Schéma (Avant les calculs)

Schéma de principe pour la vérification de Di

Calcul(s) (l'application numérique)

Application de la formule de Pythagore

Calcul des carrés

Calcul final de la vérification

Schéma (Après les calculs)

Schéma du triangle entièrement résolu et cohérent

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Notre résultat calculé (125.446 m) est identique à la distance inclinée de départ (125.45 m) à seulement 4 millimètres près. Cette infime différence est uniquement due aux arrondis des calculs intermédiaires et confirme que notre démarche et nos calculs sont corrects.

Points de vigilance (les erreurs à éviter)

Attention à ne pas oublier d'appliquer la racine carrée à la fin du calcul. Une autre erreur commune est de mal gérer les carrés, surtout avec des nombres négatifs (même si ici ΔZ est positif).

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Concept : L'auto-vérification est une étape clé.

- Formule : Di² = Dh² + ΔZ².

- Application : Permet de valider l'ensemble des calculs trigonométriques.

Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)

Le théorème de Pythagore, connu depuis plus de 2500 ans, reste l'un des outils les plus utilisés en ingénierie, de la construction de charpentes au positionnement par satellite (GPS), où il est utilisé dans un espace à 3 ou 4 dimensions pour calculer les distances.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)

Si Dh = 80 m et ΔZ = -15 m, quelle est la valeur de Di ?

Question 5 : Expliquer pourquoi la distance horizontale est celle qui est reportée sur un plan topographique.

Principe (le concept physique)

Un plan est une représentation à échelle réduite d'une portion de la surface terrestre sur une feuille plate. Par définition, cette feuille est en 2D. Il est donc physiquement impossible d'y représenter directement la troisième dimension (l'altitude) et les distances qui la suivent (les pentes).

Mini-Cours (approfondissement théorique)

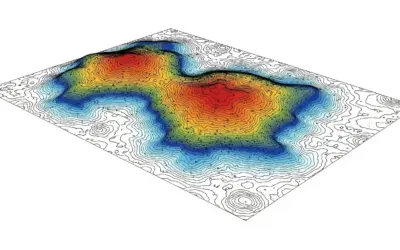

La création d'une carte est une opération mathématique appelée projection cartographique. Le principe de base est de projeter chaque point du terrain sur une surface de référence (un plan, un cylindre ou un cône) selon une direction donnée. Pour les plans à grande échelle comme en topographie, on utilise une projection orthogonale sur un plan horizontal : chaque point est "abaissé" verticalement sur ce plan.

Schéma

Projection Terrain -> Plan

Réflexions (l'interprétation du résultat)

Comprendre ce concept est la base de la lecture de carte. Cela explique pourquoi un chemin qui semble court sur une carte peut être beaucoup plus long et fatigant en réalité s'il est très pentu. Le plan montre le "où", et les courbes de niveau (dérivées des dénivelées) montrent le "comment" on y va en termes de relief.

Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)

- Un plan est une projection orthogonale sur un plan horizontal.

- La distance horizontale (Dh) est la seule distance correcte sur un plan.

- La dénivelée (ΔZ) est utilisée pour représenter le relief, mais pas les distances planes.

FAQ (pour lever les doutes)

Résultat Final (la conclusion chiffrée)

Outil Interactif : Simulateur de Calcul Topographique

Utilisez les curseurs pour faire varier la distance inclinée et l'angle vertical. Observez en temps réel comment la distance horizontale et la dénivelée sont affectées. Le graphique montre l'évolution de la distance horizontale en fonction de l'angle pour la distance inclinée choisie.

Paramètres d'Entrée

Résultats Clés

Quiz Final : Testez vos connaissances

1. Sur un plan topographique, la distance entre deux points correspond à :

2. Si l'angle vertical est de 0 grade, alors :

3. Quelle formule permet de calculer la dénivelée ΔZ ?

4. Un angle droit (90°) équivaut à combien de grades ?

5. Si un topographe vise un point plus bas que sa station, l'angle vertical sera :

Glossaire

- Distance Inclinée (Di)

- Distance réelle mesurée sur le terrain en suivant la pente, de l'instrument au point visé.

- Distance Horizontale (Dh)

- Distance projetée sur un plan horizontal. C'est la distance "à vol d'oiseau" qui est représentée sur les cartes et les plans.

- Dénivelée (ΔZ)

- Différence d'altitude verticale entre deux points.

- Angle Vertical (α)

- Angle mesuré dans un plan vertical entre l'horizon et la visée. Il est positif en montant et négatif en descendant.

- Grade (gr)

- Unité d'angle où un cercle complet est divisé en 400 grades. Un angle droit mesure 100 gr.

- Station Totale

- Instrument de mesure électronique utilisé par les géomètres pour mesurer des angles (horizontaux et verticaux) et des distances.

D’autres exercices de Fondamentaux de la topographie:

0 commentaires